Quand la meilleure littérature rassemble le Noir et le Blanc…

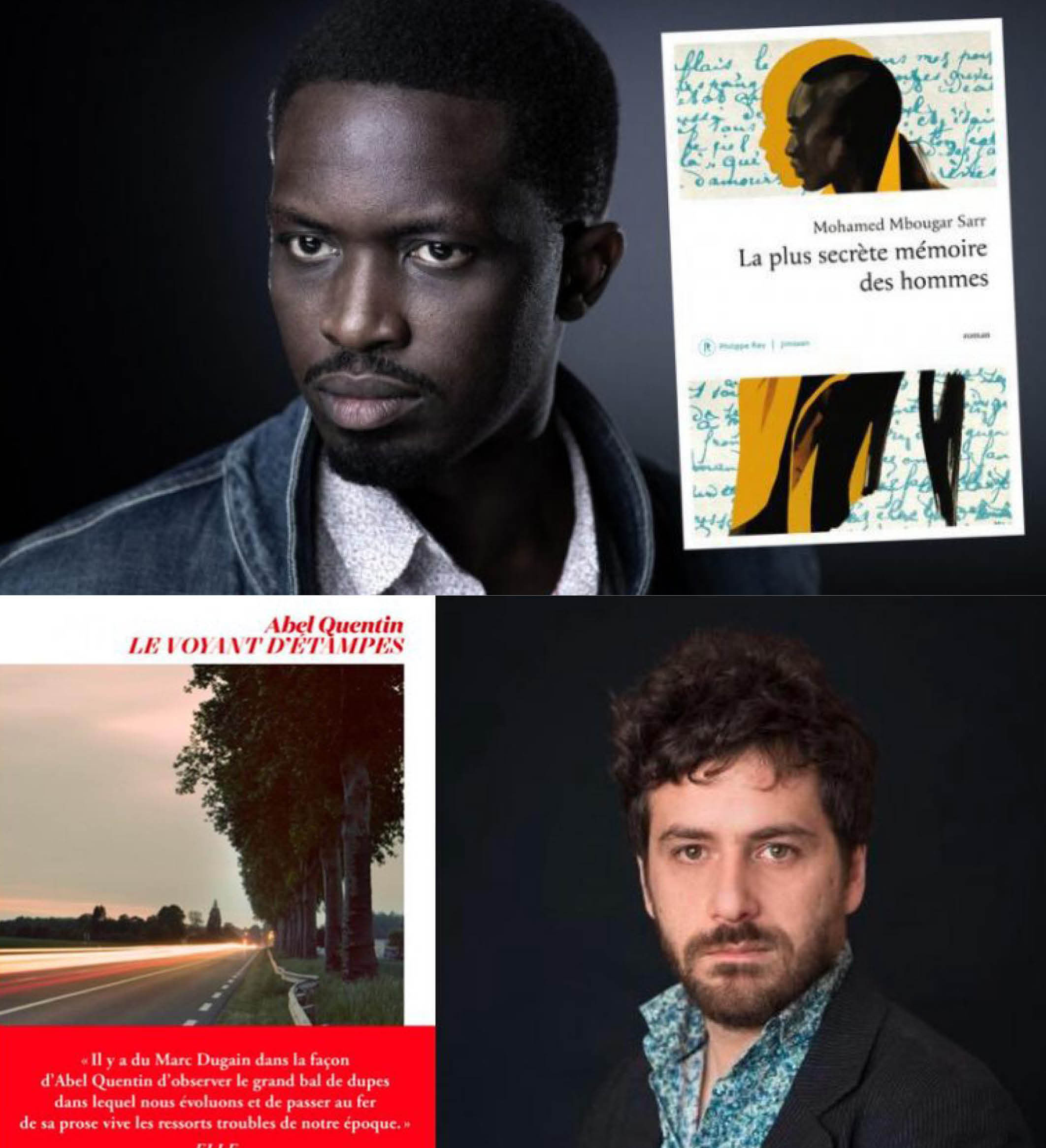

Mohamed Mbougar Sarr et Aber Quentin. – © DR

Après l’attribution du Prix Nobel de littérature 2021 au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah, méconnu du public francophone, celle du prix Goncourt au Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr fait également, pour beaucoup, figure de découverte.

Est-ce par opportunisme idéologico-politique que des auteurs d’origine africaine se trouvent ainsi reconnus? Et s’agissant du Goncourt, les académiciens se referaient-ils une vertu en couronnant un jeune auteur (recommandation initiale du prix à sa fondation) et défiant la traditionnelle mainmise du trust virtuel Galligrasseuil?

Ces question ne manqueront pas d’être posées, plus ou moins perfidement, dont personnellement je me contrefiche, seulement attentif à la qualité littéraire de la découverte, immédiatement éblouissante à la lecture du quatrième roman de Mohammed Mbougar Sarr, d’une vivacité et d’une limpidité d’écriture, d’une intelligence et d’une puissance d’évocation, d’une sensualité dans l’usage de la langue et d’une originalité de vision immédiatement perceptibles, au fil d’un récit qui vous prend par la gueule dès ses premières pages mais auquel le «grand public», comme on dit, fera probablement morne mine après trente ou cinquante pages dont on ne saurait trop dire, au vrai, de quoi elles parlent, comme le revendique précisément l’auteur!

Le «pitch» est pourtant tout simple: c’est l’histoire d’un jeune écrivain, fasciné par un livre oublié − intitulé Le labyrinthe de l’inhumain, premier chef-d’œuvre présumé de l’Afrique noire paru en 1938, qui aurait fait voler en éclats tous les clichés de la colonisation et de la «négritude» − et qui voudrait en faire un nouveau phare pour sa génération.

Dédié explicitement à l’écrivain malien Yambo Ouologuem, qui obtint le prix Renaudot en 1968 pour Le Devoir de violence, admiré par les uns et bientôt vilipendé et anéanti pour motif-prétexte (discutable) de plagiat, le roman de Sarr développe sa fiction en référence à ce drame (Ouologuem s’étant retiré dans son pays pour s’y terrer loin du monde littéraire, et n’ayant plus rien publié sous son nom) autour du thème du livre-fétiche, à distinguer évidemment du «livre-culte» des publicitaires.

Or ce n’est là qu’un des multiples «thèmes» de la symphonie romanesque de Mohamed Mbougar Sarr, à lire comme un poème épique infiniment savoureux et pénétrant en son détail mais aussi impossible à «résumer» que L’Odyssée du jeune Homère – toutes proportions gardées évidemment…

Disons alors simplement que, sans plus de sujet que le type même du roman-sans-sujet que voulait être Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino, rappelant aussi l’ébouriffante chronique-gigogne de 2666 de Roberto Bolaño, d’ailleurs citée en exergue, le roman labyrinthique de Mohamed Mbougar Sarr, plaisir constant pour les amateurs de littérature, est une méditation en actes (donc truffées d’histoires qui se ramifient dans la foulée) hyperlucide et nimbée de mélancolie, sur le sens personnel et partagé de la littérature et de l’art dans le monde, le devoir de vérité du poète sans cesse menacé par la langue morte des clichés et la langue de bois des propagandes religieuses ou politiques, le plaisir des corps et des mots, les apories de la maladie et de la mort, «enfin tout ça quoi, merde», pour parodier l’auteur se la jouant volontiers déluré en enfant-soldat de la plume supérieurement raffiné par ailleurs, etc.

L’ex-gauchiste face à la meute «woke»

Dans un genre qu’on pourrait dire «néo-balzacien» à la Michel Houellebecq, en plus soft et plus scrupuleusement documenté, Le voyant d’Etampes, deuxième roman du jeune auteur Abel Quentin, déjà remarqué avec Sœur − relatant la dérive islamiste d’une jeune fille teigneuse −, suit les tribulations d’un ancien militant gauchiste déçu par sa famille politique, qui publie un livre soudain en butte aux attaques de ce qu’il appelle les «Nouvelles puissances» liées au mouvement woke et à la cancel culture américaine, via les blogs et les réseaux sociaux −

l’occasion d’un portrait de génération bien enlevé, avec toutes les «remises en question» qu’elle prônait et qu’on exige d’elle à son tour. Guerre des sexes, décolonialisme et débats identitaires au menu, mais plutôt qu’un pamphlet binaire lancé contre les nouveaux inquisiteurs: une fiction critique nuancée où la poésie a le dernier mot…

Plus précisément, ce serait l’histoire d’un certain Jean Roscoff, intello de gauche bon teint de la «génération Mitterrand» qui aurait milité en sa vingtaine dans les rangs de S.O.S racisme, participant aux manifestations mythiques de l’époque de la «marche des beurs», tout en se positionnant déjà par rapport au grandes figures fascinant la belle jeunesse révoltée d’alors, du côté de Camus plutôt que de Sartre.

Avec l’esprit justicier du premier, il aurait écrit un premier livre en défense des Rosenberg, ce couple de juifs communistes américains accusé d’espionnage au profit des Soviets et exécuté en 1950, mais l’ouvrage serait tombé à plat après que les services secrets américains eurent avéré, sur documents, la culpabilité des Rosenberg. Le flop de cet ouvrage aurait marqué le début d’une dérive de son auteur dans le désabusement et l’alcoolisme, au dam de sa moitié plus solide, prénom Nicole, mère d’une jolie Léonie intelligente autant que lesbienne. Quant au protagoniste, divorcé et déprimé, il se serait lancé, au mitan de sa soixantaine, dans la réalisation d’un second projet littéraire longtemps laissé en plan: la bio d’un poète noir américain méconnu, lui aussi communiste et débarqué à Paris à l’époque du maccarthysme et des nuits jazzy de Saint Germain-des-Prés − tout cela que je présente au conditionnel, car ce serait une fiction.

Le thème dominant de celle-ci se trouve lancé, lors d’un rituel dominical entre le père et sa fille, par l’affront qu’il subit de la part de l’amie de celle-ci, une Jeanne à la dégaine de puritaine inquisitrice dont le regard seul contient un premier acte d’accusation muet: vieux con macho qui se la joue toujours ancien combattant progressiste, avant de lui reprocher de «confisquer la voix des sans-voix», conformément à l’idéologie woke pour laquelle un auteur blanc ne saurait parler au nom d’un Noir, etc.

Mais au fait: cet Abel Quentin né a l’époque de la marche des beurs, joliment blanc malgré sa barbe et fringant pénaliste de son état professionnel – il travaille ces jours sur le front du procès du Bataclan −, marié à une femme lettrée, est-il vraiment légitimé à parler au nom d’un type qui pourrait être son père, se permettant en outre de broder les vers d’un Noir qui pourrait être son grand-père?

Ces questions, apparemment loufoques, le sont beaucoup moins si l’on considère l’extravagante confusion des débats actuels, notamment sur les réseaux sociaux.

Or, revenons à Robert Willow, poète noir américain mort accidentellement «à la Camus», seul sur une route française, ne laissant derrière lui qu’une soixantaine de poèmes dont certains rappellent les lyriques français médiévaux; et pourquoi ne pas les redécouvrir sans arrière-pensée politique, dans la mesure où ils expriment, d’une façon qui touche Jean Roscoff en profondeur, la ressemblance humaine et l’émotion? Telle étant du moins son intention première, sans imaginer des conséquences d’abord anodines (en apparence), puis faisant tache d’huile et tournant à l’emballement médiatique et au lynchage virtuel.

Du «réel» à la «poésie», et retour

Le premier mérite du Voyant d’Etampes, qui «travaille le réel» comme l’ont fait un Michel Houellebecq, à la façon d’un médium sans pareil, ou Maylis de Kerangal, dans Naissance d’un pont, et Mohamed Mboucar Sarr lui-même dans son roman jouant lui aussi d’effets de réel, est de retracer le parcours d’un «antihéros» à la fois attachant et agaçant (notamment par sa façon de se justifier en relançant la posture autocritique que nous avons connue dès les années 60) qui découvre en sa chair (son livre) tout ce qui oppose un engagement personnel, même fautif à certains égards, et le jugement de ce qu’on peut dire la meute.

«La politique tue la vie», déclare Jean Roscoff à un moment donné, de même qu’on pourrait dire que l’idéologie tue la littérature, mais un romancier ne saurait se borner à de telles formules binaires, et c’est ce qui rapproche enfin les deux auteurs évoqués ici, le Noir qui vit pour ainsi dire la poésie dans sa chair d’écrivain pur-sang, et le Blanc qui l’évoque en chroniqueur éclairé non moins qu’éclairant.

Et vous prétendez que les millenials n’ont plus rien à dire, Mesdames-Messieurs les fossoyeurs répétant «après nous les déluges»?

«La plus secrète mémoire des hommes», Mohamed Mbougar Sarr, Editions Philippe Rey / Jimsaan, 448pages

«Le voyant d’Etampes», Aber Quentin, Editions de L’Observatoire, 378 pages

À lire aussi