Un demi-siècle de violations du droit international (première partie: 1973-1995)

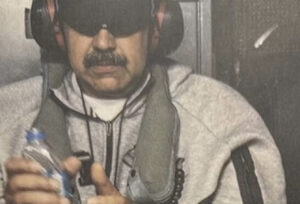

Avions de la coalition survolant des puits de pétrole incendiés par les troupes irakiennes lors de leur retraite après l’opération Tempête du Désert, durant la guerre du Golfe – © U.S. Air Force photo – source officielle

Article publié sur Herodote.net le 6 septembre 2023

L’invasion de l’Ukraine par la Russie s’inscrit dans une longue suite de violations du droit international auxquelles nous avons notre part. A considérer le nombre de victimes, elle «pèse» bien moins, par exemple, que l’agression de l’Iran par l’Irak (soutenu par l’Occident) ou l’agression du même Irak par les Etats-Unis, pour ne rien dire de la guerre entretenue au Kivu par le Rwanda ou de l’invasion du Yémen par l’Arabie, notre indéfectible cliente…

Aussi pouvons-nous comprendre l’isolement de l’«Occident collectif» dans sa condamnation de la Russie.

Le 24 février 2022, l’indignation a été unanime dans les chancelleries occidentales: le président russe Vladimir Poutine avait violé le droit international! Son armée avait franchi les frontières d’un Etat souverain, l’Ukraine, sans même prendre la peine de lui poser un ultimatum et lui déclarer la guerre comme on le faisait encore en août 1914.

Huit ans plus tôt, les 11-18 mars 2022, c’est de façon plus civile que Vladimir Poutine avait convaincu le gouvernement de la province de Crimée de proclamer son indépendance puis son rattachement à la Russie après un référendum vite expédié. L’affaire s’était déroulée sans que l’armée russe eut à tirer un coup de feu.

Ces deux initiatives du Kremlin ont révolté les Occidentaux. Bénéficiant depuis près de huit décennies d’un confort sans pareil et d’une sécurité quasi-absolue, ils ont été révulsés par ces violences commises à leurs portes. Ils y ont vu un coup de tonnerre dans un ciel serein et une réminiscence de pratiques d’un autre âge.

Il est vrai que le monde a connu deux décennies moins violentes que jamais (2001-2021). Malgré cela, la guerre n’a jamais tout à fait quitté notre continent, encore moins le reste de la planète. Il y a vingt ans, l’ex-Yougoslavie sortait à peine d’une succession de conflits d’une très grande brutalité.

Quant aux «violations du droit international», elles n’ont jamais cessé d’être pratiquées sans que nous nous en émouvions outre-mesure. Tenons-nous-en au dernier demi-siècle pour nous en convaincre…

Cinquante nuances de violations

Nous ne nous attarderons pas sur la guerre du Kippour: le 6 octobre 1973, l’armée égyptienne traverse le canal de Suez et pénètre dans le Sinaï cependant que son alliée syrienne se rue sur le plateau du Golan. Ces attaques sans déclaration de guerre n’ont rien toutefois d’une violation du droit international car elles visent à reprendre des territoires que les Israéliens ont envahi illicitement à la faveur de la guerre des Six Jours, sept ans plus tôt.

1973: premier défi lancé à l’Occident

La guerre du Kippour marque, notons-le, une rupture dans le domaine militaire avec pour la première fois l’apparition de missiles et de drones (avions sans pilote) sur le champ de bataille. C’est une rupture historique aussi avec l’entrée en scène des pays exportateurs de pétrole qui décrétèrent un embargo pétrolier et augmentèrent de concert le prix du baril.

Ce «choc pétrolier» apparaît comme le premier défi lancé aux Occidentaux depuis… leur victoire sur la flotte turque à Lépante, quatre siècles plus tôt. Il traduit l’irruption à l’avant-scène du «tiers-monde» que l’on préfère appeler aujourd’hui: «Sud global».

L’année suivante, c’est un nouveau défi qui est jeté à la face de l’Occident par, justement, la Turquie!

1974: l’invasion de Chypre par la Turquie

L’affaire se passe à Chypre, une île moyen-orientale grande comme la Corse, à moins de cent kilomètres de la Syrie et de la Turquie. Mgr Makarios, président de la République chypriote, résiste aux nationalistes grecs qui, alliés aux colonels qui gouvernent à Athènes et soutenus en sous-main par Washington, voudraient réunir l’île à la Grèce. Le 15 juillet 1974, Makarios est renversé par les officiers grecs de sa Garde nationale et l’Enosis (rattachement à la Grèce) proclamée.

Les Turcs, prétextant une menace pour les habitants turcophones, envahissent aussitôt le nord de l’île et procèdent à l’expulsion de 250’000 Grecs vers le sud. Le 13 février 1975, ils proclament la formation d’un État autonome dans leur zone d’occupation.

Depuis lors, à la République de Chypre (hellénophone) s’oppose la République turque de Chypre du nord, reconnue seulement par la Turquie. La première compte environ 700’000 habitants, la seconde 200’000, dont 60’000 colons turcs venus d’Anatolie et 40’000 militaires turcs.

En dépit de leur violation brutale du droit international, les Turcs n’ont eu à subir aucune sanction de l’Occident. L’Union européenne a avalisé le fait accompli en accueillant en son sein la République de Chypre et l’OTAN s’accommode encore et toujours de compter parmi ses membres un Etat-voyou, la Turquie, en situation de guerre avec pratiquement tous ses voisins et occupant militairement le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne!

C’est que la Turquie détient un atout maître: située à la charnière de l’Europe et du Moyen-Orient, elle a une frontière commune avec l’ex-URSS et tient les Détroits par lesquels doit transiter la flotte soviétique/russe de la mer Noire. Aussi Washington et l’OTAN sont-ils prêts à avaler toutes les couleuvres pour maintenir la Turquie dans leur camp. Les dirigeants turcs le savent et en jouent sans scrupule.

Pour ne pas allonger à l’infini notre exposé, nous ne détaillerons donc pas les violations du droit international dont le régime d’Erdogan s’est rendu coupable dans les dernières années: traque des Kurdes en Irak et en Syrie, étranglement de l’Arménie avec le concours de l’Azerbaïdjan, incursion dans les eaux grecques, tentative d’appropriation de l’espace méditerranéen oriental…

1975: Mayotte, française par effraction

Le 22 décembre 1974, entre l’Afrique et Madagascar, dans l’archipel des Comores qui est la dernière colonie de la France, les habitants votent pour leur indépendance. Mais les habitants de l’île de Mayotte se distinguent en s’y opposant pour la simple raison qu’ils ne veulent pas à la tête du futur Etat le postulant choisi par la France. Embarrassé, le président Giscard d’Estaing décide l’année suivante de détacher Mayotte du reste des Comores et de la maintenir sous la tutelle française.

Cette décision, prise contre l’avis de ses diplomates et notamment de Stéphane Hessel (Indignez-vous!), est une violation du droit international en tous points comparable à la sécession de la Crimée d’avec l’Ukraine en 2014, à cette différence près que la Crimée a une population très majoritairement russe et était encore russe 60 ans plus tôt, tandis que les habitants de Mayotte n’ont eu avec la France, depuis 1841, qu’un lien de sujétion ténu comme les habitants des autres colonies d’Afrique subsaharienne.

Cinquante ans après, le résultat dépasse l’entendement: l’île, très pauvre et ne produisant rien, est devenue un immense camp d’immigrants, sans doute le plus grand du monde. Les Mahorais, minoritaires sur leur île, fuient celle-ci pour la Réunion ou la métropole, cependant que l’État français tente vaille que vaille de maintenir un semblant d’ordre.

1975: Timor, perdue et retrouvée

Le 7 décembre 1975, profitant de ce que le Portugal est secoué par la chute de la dictature et la «révolution des œillets», l’armée indonésienne envahit la petite colonie portugaise de Timor-Est. C’est le début de deux décennies de violences. Elles entraîneront la mort d’un tiers du million d’habitants de ce morceau d’île de 15’000 km2.

C’est seulement la crise financière de 1997 qui va sauver cette communauté catholique du bout du monde. L’économie indonésienne est ébranlée comme le reste de l’Asie et le président Suharto chassé du pouvoir. Son successeur, pour gagner la confiance des créanciers, consent à un référendum d’auto-détermination à Timor-Est. Le territoire devient enfin indépendant le 20 mai 2002 sous le nom de République du Timor oriental.

1975: le Sahara occidental, un Etat?

Il est peu probable que le Sahara occidental accède quant à lui à l’indépendance et il est difficile en l’occurrence de parler d’une violation du droit international. Ce morceau de désert grand comme la moitié de la France et peuplé d’un demi-million de nomades berbères de la tribu des Sanhadja a été occupé par l’Espagne à la fin du XIXème siècle.

En novembre 1975, le roi du Maroc Hassan II l’a annexé unilatéralement cependant que l’Algérie a fomenté un front indépendantiste, le Polisario, en vue de contester cette annexion. En 1979 a été proclamée une République arabe sahraouie et l’ONU a demandé un référendum d’autodétermination mais il est improbable que le royaume chérifien l’accepte car il équivaudrait à une défaite face à l’Algérie.

1980: Saddam Hussein champion de l’Occident contre l’Iran islamiste

Le 22 septembre 1980, l’Irak laïc du dictateur Saddam Hussein attaque l’Iran islamique de l’imam Khomeiny, avec les encouragements des Américains, des Européens (Français inclus), des Soviétiques et bien sûr des autres pays arabes. Les uns et les autres veulent profiter de l’affaiblissement apparent du régime khomeyniste pour lui donner le coup de grâce. L’Iran ne trouve pour seul allié que l’Etat d’Israël!

Quand Saddam Hussein recourra à des armes chimiques (gaz sarin et gaz moutarde) contre ses ennemis iraniens ou ses opposants kurdes, personne ne bronchera dans le camp occidental bien que ces armes soient formellement interdites par les conventions internationales (on consentira à s’en souvenir seulement quand elles seront employées en Syrie en 2013).

La guerre durera huit ans et fera plusieurs centaines de milliers de morts, essentiellement parmi les soldats. Elle aura pour principal effet de ressouder le peuple iranien autour des mollahs ainsi que de relancer le conflit pluriséculaire entre Perses et Arabes, chiites et sunnites.

Comparable à la Première Guerre mondiale par sa violence et l’acharnement des belligérants, cette guerre est aussi la première guerre d’agression délibérée depuis l’invasion de la Pologne par la Wehrmacht en 1939.

1990: Saddam Hussein envahit le Koweït

Saddam Hussein s’irrite en 1990 de ce que l’émir du Koweït refuse d’annuler une dette de 15 milliards de dollars contractée par l’Irak pendant la guerre contre l’Iran, l’ennemi commun de tous les Arabes! Il se souvient opportunément que l’émirat faisait partie de son pays avant que les Britanniques ne l’en détachent en 1932. Le 25 juillet 1990, il convoque l’ambassadrice américaine à Bagdad et lui fait part de son intention d’envahir le Koweït. L’ambassadrice ne bronche pas. Dans le même temps, le Département d’Etat américain rappelle qu’aucun accord de défense ne lie les Etats-Unis au Koweït! Le piège se referme.

L’invasion de l’émirat, le 2 août 1990, se déroule sans résistance notable si ce n’est l’incendie de quelques puits de pétrole. Mais le dictateur irakien est surpris par la violence des réactions internationales. Le Conseil de sécurité de l’ONU exige le retrait de ses troupes et ordonne le blocus économique et financier de l’Irak.

A la tête de la coalition internationale destinée à libérer le Koweït, les Américains vont saisir l’occasion pour installer une base militaire en Arabie séoudite, au milieu des champs pétrolifères du Golfe Persique.

Triomphant sans mal de l’armée irakienne, Washington se retient toutefois de renverser le dictateur. C’est afin d’étouffer lentement l’Irak, pendant la décennie qui va suivre, dans un embargo incluant même les livraisons de médicaments et de nourriture. Les organisations humanitaires chiffrent en centaines de milliers le nombre d’enfants victimes de cet embargo. Le président français Jacques Chirac s’en émeut en vain, déclarant en 1997, au sommet de la francophonie à Hanoï: «Nous voulons, nous, convaincre et non pas contraindre. Je n’ai jamais vraiment observé que la politique de sanctions ait eu des effets positifs».

1994: Rwanda, les victimes deviennent bourreaux

Le 6 avril 1994, le petit Rwanda, au cœur de l’Afrique, plonge dans le dernier génocide du siècle. En trois mois, huit cent mille malheureux sont massacrés à coup de machettes. Les bourreaux n’en sont pas moins chassés du pouvoir par les Tutsis de Paul Kagame. Celui-ci ne s’en tient pas là. Il poursuit ses ennemis jusque dans leur refuge du Kivu, une province du Congo-Kinshasa limitrophe du Rwanda.

Il en profite pour envahir la région et piller ses ressources minérales (or, diamant, etc. etc.). Il s’ensuit une «guerre des Grands Lacs» ou «guerre du Kivu» qui aurait déjà fait des millions de morts et des millions de déplacés et se poursuit encore aujourd’hui, loin des caméras.

Qui se souvient d’une manifestation à Paris, Londres, Varsovie ou ailleurs contre cette violation criminelle du droit international? Il est vrai que les bonnes âmes occidentales, garantes des «valeurs universelles», ont pu néanmoins soulager leur conscience à bon compte en octroyant le Prix Nobel de la Paix 2018 au médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les femmes victimes de viols de masse dans cette région.

D’habitude si prolixe, le président français Emmanuel Macron s’est obstinément refusé à désigner le Rwanda comme coupable des crimes sans nom et sans visage commis au Kivu quand il a été interpellé à Kinshasa par le président du Congo Félix Tshisekedi, le 4 mars 2023.

A suivre…

À lire aussi