Les rebondissements de l’histoire à Saint-Gingolph et ailleurs

Recueillement sur les tombes des fusillés de Saint-Gingolph. © J.P.

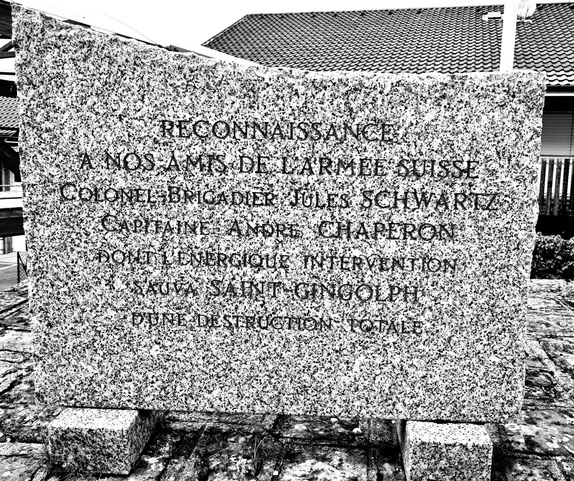

L’événement est connu. Des résistants, ou prétendus tels, tuent des soldats allemands et une Française sur les hauteurs, le samedi. Et le dimanche, des SS et des douaniers nazis arrivent de Thonon avec l’ordre de raser le village. Les habitants de la partie française fuient en hâte vers la Suisse qui a ouvert la frontière. Le président de commune valaisan André Chaperon et le brigadier Julius Schwarz qui commande les nombreux soldats helvétiques sur la frontière tentent et réussissent un coup de bluff. Ils vont voir les chefs du commando à l’hôtel de France et les menacent: s’ils mettent le feu au-dessous de la ligne du train, s’ils touchent à l’église commune, les Suisses interviendront. Cela n’empêche pas l’incendie de plusieurs maisons et six malheureuses personnes restées sur place, dont le curé, d’être tuées d’une balle dans la tête.

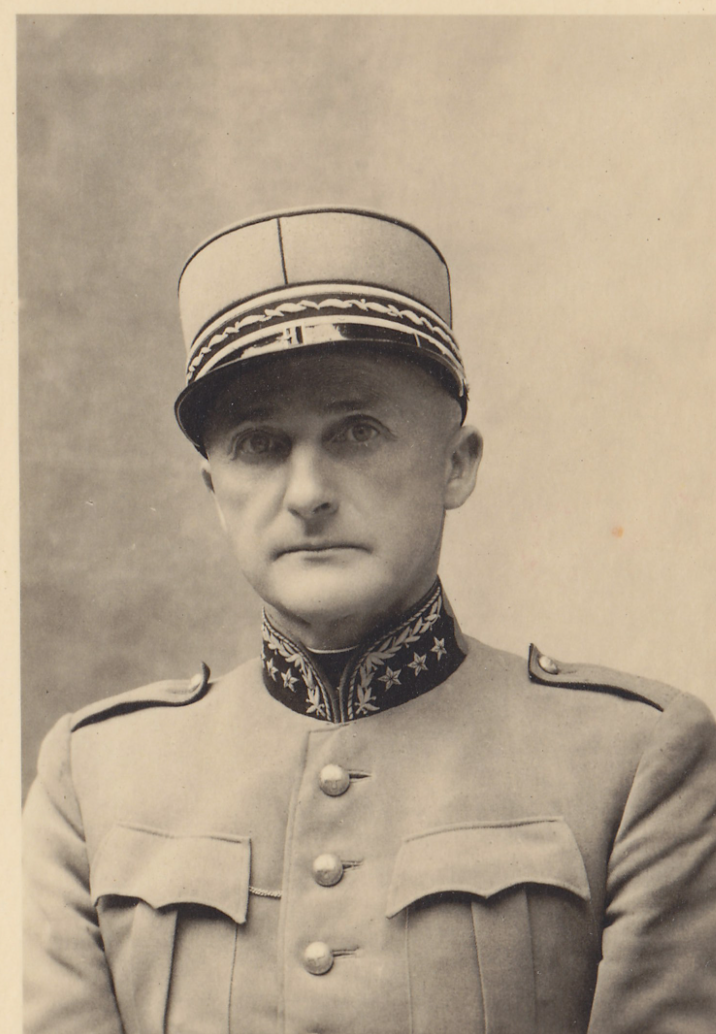

Le brigadier Julius Schwartz

Il y avait donc des raisons de saluer la solidarité franco-suisse. Comme sur la plaque mémorielle, au cimetière commun où les tombes des uns et des autres se mêlent. Mais le discours de la maire de la commune française, Géraldine Pflieger, ajoutait cette fois une autre note. Elle a évoqué les révélations de deux historiens zurichois, récemment rapportées par Le Temps et d’autres journaux. Les criminels du 23 juillet se sont réfugiés en Suisse trois semaines plus tard quand l’armée allemande s’est retirée de la Haute-Savoie. Après maintes péripéties, des renvois, des retours, des fuites ailleurs, ils s’en tirèrent à bon compte. Le Conseil fédéral considéra alors qu’ils ne devaient pas être jugés. Leurs noms et leurs sorts furent rappelés lors de la cérémonie, où fut mentionné qu’en ce lieu on trouva «le pire et le meilleur de l’humain».

Il faut dire que des centaines d’Allemands, à la débâcle, tentèrent de trouver refuge en Suisse. Un vieux monsieur, centenaire, pied hésitant mais verbe clair, alors jeune homme à Lugrin, se souvient d’avoir été tétanisé par les motards du commando qui le dévisagèrent, en route vers Saint-Gingolph ce dimanche matin. Fernand Bugnon se souvient aussi de cet ami qui lui raconta plus tard ce qu’il ne devait pas répéter: se promenant du côté de Novel, après la libération, il entendit du bruit dans un bosquet. Un Allemand terrorisé qui cherchait la frontière. Il l’aida. Chut.

Tant de zones d’ombre encore. Un habitant de Saint-Gingolph, âgé de huit ans à l’époque, Jean-Pierre Jacquier, nous racontait il y a peu que les «résistants» auteurs de l’opération irréfléchie du 22 n’étaient que des «voyous». A preuve, ils auraient pillé les logements des Français passés en Suisse, avant l’arrivée des sinistres vengeurs ou après leur départ. La Résistance avait ses héros mais aussi ses opportunistes de tout poil…

Ce n’est bien sûr pas ce qui préoccupait les gens du lieu, réunis la veille de la cérémonie officielle, au cimetière, pour une rencontre plus intime. Sans discours. Dans le silence et la pudeur. Chacun, chacune déposait une rose blanche sur les six tombes des fusillés.

A toute échelle on ne cesse de découvrir des pans méconnus de l’histoire. Ainsi un roman historique récent fait un certain bruit outre-Jura: Un monde à refaire de Claire Deya (Editions de l’Observatoire). La trame qui remonte aussi à 1944 et aux années suivantes se nourrit de deux faits peu connus. La France a détenu, après la fin de l’Occupation, plus d’un million de prisonniers de guerre allemands. Arrêtés sur place ou dans d’autres pays qui les y ont transférés. Le gouvernement n’était pas pressé de les libérer car nombre d’entre eux étaient mis au travail pour la reconstruction, l’aide aux paysans. Et le déminage. On a peu dit que la côte méditerranéenne avait été truffée de ces pièges, pour contrer un débarquement allié, survenu d’ailleurs en août 1944. Désamorcer ces dizaines de milliers de mines, de types divers et perfectionnés, fut un travail gigantesque et dangereux qui dura plus de deux ans. Des centaines de volontaires et de prisonniers allemands furent tués ou blessés dans l’exercice. Les chiffres précis ne sont pas pas connus, non publiés pour ne pas décourager les bonnes volontés. L’opération était conduite par l’ingénieur et grand résistant Raymond Aubrac (1914-2012). Les accords internationaux et le CICR excluent en principe le travail forcé des prisonniers de guerre. Mais les Alliés fermèrent les yeux.

L’auteure d’Un monde à refaire, Claire Deya, imagine les destins bouleversés et croisés d’hommes et de femmes, de France et d’Allemagne, avec leurs amours souvent douloureuses, leurs peurs, leurs quêtes du passé fracassé, leurs pulsions de haine ou de paix. Les imbroglios apparaissent plus intimes, plus sentimentaux que politiques. Mais après la lecture de toutes ces histoires entremêlées, on s’interroge: pourquoi donc ces dévouements et ces sacrifices au nom du nouveau départ de la France sont-ils si peu rappelés et honorés? Les pouvoirs et les scribes du récit national, pour maintes raisons, ouvrent les yeux sur certains chapitres, les ferment sur d’autres. Partout. Rien n’interdit de chercher à découvrir d’autres facettes du passé, qui nourrit plus qu’on ne le pense d’ordinaire notre présent et notre avenir.

À lire aussi