La paix? Quelle horreur!

A la manifestation de Zurich. © Sarah Dohr

D’autres démonstrations eurent lieu ailleurs, avec moins de succès. Et un dérapage choquant à Zurich où les initiateurs d’extrême gauche ont banni du cortège toutes sortes de personnes jugées inadéquates: trop molles, soupçonnées d’être affiliées à l’UDC, d’avoir manifesté contre le masque sanitaire… En conséquence, les journalistes ont préféré ricaner plutôt que tempêter.

Que faire de cette guerre dans nos têtes? Beaucoup choisissent de l’ignorer, de n’en pas parler. Entre proches, entre amis, c’est plus prudent. Beaucoup d’autres s’engouffrent dans le récit de la saga que matraquent les médias, délaissant toute information qui pourrait ajouter ne serait-ce qu’une autre lueur sur le spectacle. Qui est superbement rôdé, il faut le dire. Avec une intrigue simplissime, d’un côté les héros, parés de toutes les vertus de l’humanité et de la démocratie, de l’autre les salauds, les sanguinaires, les bourreaux lancés dans la guerre par un dictateur mégalomane. A qui l’on prête l’ambition de conquérir tout le pays, aujourd’hui partiellement envahi, et pourquoi pas les pays voisins, d’écraser toute l’Europe.

Gonflée à bloc par ce récit surchauffé, une partie de la population européenne ne veut plus rien entendre d’autre. Même quand les voix de grands philosophes se font entendre, tel le Français Edgar Morin, tel l’Allemand Jürgen Habermas. Il est vrai que ces deux ont connu la Seconde guerre mondiale. Ils ont appris jeunes à se dresser contre un adversaire – et lequel! – sans s’embarquer dans la bourrasque de la haine contre tout un peuple au-delà d’un dictateur. Celle-ci, aujourd’hui, ne cesse d’enfler, de se nourrir elle-même, dans une escalade émotionnelle sans freins. Toute objection est bannie. Auteur d’un livre sur «la troisième guerre mondiale», publié au Japon faute d’être accueilli en France, l’anthropologue Emmanuel Todd s’exclame: «Je ne suis pas un agent de Poutine, mais je revendique l’ouverture d’un débat sur la situation. C’est quand même bizarre qu’on ne puisse pas le faire dans une démocratie libérale!»

Il faut dire que claironner sa belliqueuse ardeur, exigeant d’envoyer des armes et des milliards, de multiplier des sanctions, d’embraser nos discours, cela sans exposer sa vie, c’est un peu plus aisé qu’en 1914. Ce qu’il y a de bien dans cette guerre, c’est que ses parrains occidentaux ont de la chair à canon: ces malheureux Ukrainiens à qui l’on promet un conflit long, donc encore et encore des milliers de victimes. Les bellicistes au grand cœur, qui brandissent la solidarité à tout prix avec l’Ukraine, restent eux bien au chaud, ne voient les morts qu’à la télé. Comment ne pas percevoir une forme de jubilation secrète devant l’aventure guerrière, tant de fois montée des tréfonds de la nature humaine à travers l’histoire?

Quant à ceux – une minorité, il est vrai – qui refusent la fatalité de la guerre, ils ne haussent pas la voix de crainte de choquer. Ils redoutent l’emballement, la troisième guerre mondiale, déjà amorcée en quelque sorte avec l’affrontement de moins en moins caché entre l’OTAN et la Russie. Ils pensent à l’intolérable carnage promis à durer. Et ils tentent de clamer la nécessité d’un cessez-le-feu, d’une négociation, d’une issue pour toute la région déchirée. Ce ne sont pas tous des âmes pétries de morale humaniste. Il y a aussi – et c’est heureux – des observateurs froids. Qui mettent les faits bout à bout et mesurent les conséquences. Comment tout a commencé, avec des responsabilités partagées jusqu’à la folle décision de l’invasion. Comment la chance d’une négociation rapide, en mars 2022 à Istanbul, a été sabordée. Comment les combats ont démontré, au fil des mois, qu’un camp aura peine à l’emporter sur l’autre. Combien le coût humain va peu à peu épuiser les belligérants. Combien les dépenses affolantes du soutien militaire à l’Ukraine vont peser sur les Occidentaux, déjà surendettés. Combien aussi coûtera la reconstruction de la malheureuse Ukraine, de ses infrastructures, de son système politique encore vérolé par les oligarques et des hyper-nationalistes abhorrant les minorités.

Et puis il y a tous ceux qui souhaitent la fin de la guerre parce qu’ils en voient les effets sur eux. Ce ne sont pas des pacifistes flamboyants de la trempe de Jean Jaurès (1914: «On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre») ou Romain Rolland («Je trouve la guerre haïssable mais plus encore ceux qui la chantent sans la faire»)… Mais ces réfractaires réalistes ont les pieds sur terre et savent compter. Les coûts opaques de l’énergie, l’inflation qui se nourrit d’elle-même au prétexte de la guerre. Ces millions de réfugiés en Europe qu’il s’agit de choyer – à la différence des autres – et qui ne sont pas pressés du tout, on les comprend, de rentrer chez eux.

Le moment de la «realpolitik» doit revenir. Le mot ne plaît pas, parce qu’associé notamment à celui du cynique Henry Kissinger. L’homme qui a osé négocier avec ses ennemis en pleine guerre du Vietnam. Et qui, aujourd’hui, plaide pour le dialogue. Il n’est pas seul. Aux Etats-Unis, plusieurs responsables de haut niveau évoquent, hors micros, une telle issue, jugée inéluctable. Le Président ukrainien dit rester sourd à cette hypothèse mais il fera, tôt ou tard, ce que voudront ses parrains.

Même la Chine, un morceau pas tout à fait négligeable dans le jeu, rêve d’en finir. Sa position officielle en surprendra plus d’un.

En Europe, au-delà de leurs proclamations d’aujourd’hui, des dirigeants clairvoyants commenceront peu à peu à rappeler l’intérêt du Vieux-Continent à un accord, à un équilibre satisfaisant avec la Russie. En France, en Allemagne, en Italie peut-être. Quant aux Polonais, aux Baltes, obsédés par la «menace russe», ils tarderont le plus longtemps possible à nuancer leurs discours. Mais quand leur protecteur adulé, outre-Atlantique, entrouvrira une faille en direction de la paix, ils ne pourront que suivre.

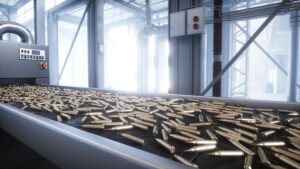

Quant aux Russes, Poutine ou d’autres, quoi qu’ils disent aujourd’hui, ils seront soulagés de s’asseoir enfin à une table de négociations après cette bévue criminelle. Car s’ils peuvent encore tenir le Donbass et la Crimée, ils ne sont plus en état d’occuper l’Ukraine. Leurs troupes et leurs milices piétinent depuis des mois devant une modeste bourgade proche de leur frontière. Ils sont divisés, désemparés devant cette «opération militaire» insensée qui tourne à la guerre longue et fait tant de morts chez eux, qui donne envie à tant de jeunes bien formés d’aller vivre ailleurs. Leur économie paraît résister mais leur moral, quoi que prétende la propagande, en a pris un coup. Imaginer cette nation, certes immensément étendue mais pas aussi puissante que dans son rêve, en état de déferler sur l’Europe, atteindre Romanshorn, c’est un amusant délire. Fort rémunérateur pour les fabricants d’armes épatés par l’aubaine, surexcités par leurs gains faramineux. A eux aussi les peuples doivent maintenant dire non. Dans leur intérêt. Ils ont tous mieux à irriguer qu’avec ces pluies de milliards assassins.

À lire aussi