Et si l’Allemagne soutenait l’Ukraine pour des raisons démographiques?

Panneaux d’information à destination des réfugiés ukrainiens, début mars 2022 à la Gare Centrale de Berlin. © Leonhard Lenz

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’irrationalité de la plupart des gouvernements européens, aveuglément alignés sur les intérêts de Washington, saute aux yeux. L’Union européenne est en effet devenue, pour reprendre les mots de Zbigniew Brzezinski, «un protectorat américain et ses Etats rappellent ce qu’étaient jadis les vassaux et les tributaires des anciens empires» (Brzezinski, Le grand échiquier, 2010, p. 88).

La vassalité, cependant, ne peut être un facteur unique d’explication. L’incapacité allemande, en particulier, à défendre l’approvisionnement en gaz de son industrie après le sabotage du Nord Stream laisse perplexe. La hausse subséquente des prix de l’énergie a plombé l’économie germanique, qui a basculé dans le rouge en 2023.

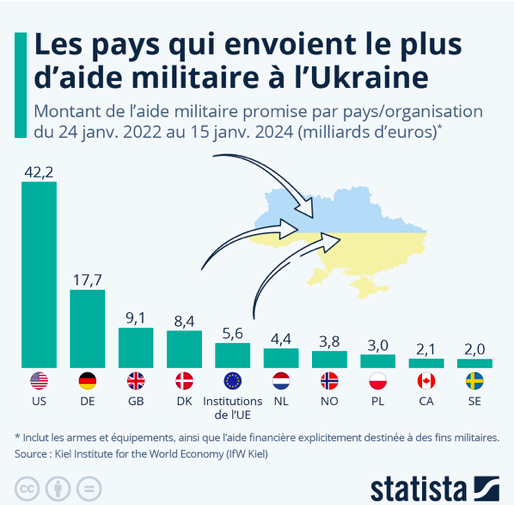

Malgré ce contexte de crise, Berlin se refuse toujours à rouvrir les vannes du Nord Stream, dont une partie des tubes est encore en état de fonctionner. C’est d’autant plus énigmatique que la nation allemande s’était transformée, depuis sa réunification, en véritable «société-machine» dédiée à la production. En outre, l’Allemagne a massivement soutenu l’effort de guerre ukrainien, débloquant près de 18 milliards d’euros d’aide militaire entre le 24 février 2022 et le 24 janvier 2024. Seuls les Etats-Unis ont fait mieux (voir graphique ci-dessous), mais toujours au bénéfice de leur industrie de l’armement.

L’explication psychologique

Est-il possible de trouver une explication rationnelle au comportement du gouvernement allemand, en dépit de l’imbécillité apparente de ses décisions stratégiques? Deux pistes offrent des perspectives de réflexion intéressantes. La première, évoquée par Emmanuel Todd dans son dernier livre (La défaite de l’Occident, Gallimard, 2023) est d’ordre psychologique.

Le peuple allemand entretiendrait une mauvaise conscience historique due à ses responsabilités durant la Deuxième Guerre mondiale. Sorte de traumatisme national, qui infuse les soubassements de la psyché collective. «Assoiffée d’expiation, l’Allemagne aspire à être désormais du côté du bien: l’évidence de l’agression russe – le Mal en marche, si l’on ne réfléchit pas – facilite une telle posture. Comment ne pas être solidaire avec la petite Ukraine?» (p. 179)

L’axiome migratoire

La seconde explication est de nature démographique. L’Allemagne, comme beaucoup d’autres pays européens (en particulier à l’Est du continent), dispose d’un taux de fécondité extrêmement bas (1,5 enfant par femme en 2021). Trop bas pour que sa population se renouvelle. Elle joue donc sa survie en tant que nation. Seule l’immigration peut actuellement compenser ce déclin. De fait, comme le rappelle là encore Emmanuel Todd dans Où en sommes-nous? Une esquisse de l’histoire humaine (Seuil, 2017): «Dans le cas de l’Allemagne, la recherche, non seulement de main-d’œuvre mais aussi d’une immigration de peuplement, est devenue pour le patronat et le gouvernement une obsession.»

Sans cette immigration, l’industrie allemande, notamment, péricliterait à moyen-long terme. Par conséquent, «nous ne pouvons comprendre la politique extérieure allemande si nous oublions cet objectif démographique: la recherche d’immigrés est désormais l’un des objectifs prioritaires de Berlin. Cet axiome permet de comprendre des comportements difficilement explicables autrement.» (Todd, Où en sommes-nous?, p. 538)

Ukraine, vivier de main-d’œuvre

Dans ce contexte, l’Europe de l’Est et l’Europe du Sud sont devenues des viviers de main-d’œuvre pour l’Allemagne, qui n’hésite pas non plus, depuis 2015, à ouvrir grand ses frontières à l’immigration extra-européenne (Turquie et Syrie en particulier). Parmi les ressortissants européens en Allemagne, les Ukrainiens sont les plus nombreux (1’164’200 en 2022, selon les statistiques du Budesamt). A noter que c’était déjà le cas avant le déclenchement de la guerre avec la Russie.

Selon Emmanuel Todd, cet «axiome migratoire» explique sans doute «l’activisme de la République fédérale dans les affaires ukrainiennes, dont la logique est tout à fait indépendante des rêves géopolitiques américains, à la Brzezinski, antirusses et planétaires». De fait, la pression occidentale sur l’Ukraine, loin de stabiliser le pays (contrairement à ce qui est promis) le transforme en pool de main-d’œuvre. Ainsi: «La désintégration de l’Ukraine pourrait assurer à l’Allemagne un approvisionnement abondant en main-d’œuvre et en immigrés. Dans ces conditions, entretenir le désordre ukrainien pourrait bien à nouveau apparaître comme « rationnel ».» (Todd, Où en sommes-nous?, p. 542)

Cette analyse formulée par Todd en 2017 offre une grille de lecture intéressante dans le contexte de la guerre en Ukraine. Depuis le début des hostilités, en effet, plus d’un million d’Ukrainiens ont trouvé refuge en Allemagne, beaucoup espérant «s’y installer durablement», indique Le Monde. Cet afflux massif a engendré une forte augmentation de la population allemande totale, la plus importante depuis la réunification de l’Allemagne de l’Est et de l’Allemagne de l’Ouest en 1990.

Déstabilisation interne

La politique jusqu’au-boutiste de «soutien» (il faudrait plutôt écrire «accompagnement vers la désintégration») allemand à l’Ukraine pourrait sembler paradoxale, tant elle pénalise l’industrie allemande, qui subit de plein fouet la hausse des prix de l’énergie engendrée par la rupture des approvisionnements russes. Mais l’industrie allemande est historiquement résiliente. Il est donc envisageable que Berlin, pesant les intérêts économiques à long terme de son économie, ait accepté de sacrifier provisoirement son secteur industriel (qu’elle sait résilient) pour favoriser ses intérêts démographiques, qui obéissent à d’autres rythmes. En outre, l’immigration pèse aussi tendanciellement à la baisse sur les salaires, ce qui est susceptible de profiter aux entreprises.

Terminons ce court essai par l’analyse globale d’Emmanuel Todd concernant la politique migratoire allemande:

«La rationalité limitée du système mercantiliste allemand, qui recherche inlassablement la puissance commerciale et monétaire, aggrave le problème jusqu’à le rendre insoluble. Toujours plus d’immigrés, telle est la logique du système, qui inclut en son cœur la vague conscience d’une ultime impossibilité. Le sentiment de vertige qui en découle a fini par suggérer à l’Allemagne, en 2015, un saut dans le vide: l’appel et la porte ouverte à un afflux massif de réfugiés venus de Syrie et d’Afghanistan, mais aussi d’autres pays appartenant à la sphère arabe et musulmane. Croyant affirmer des valeurs universelles, Angela Merkel a en réalité cédé à l’illusion d’un homo economicus abstrait, dépourvu de culture spécifique.

(…) Nous atteignons ici le terme du paradoxe: l’extraversion de l’économie allemande devrait finalement conduire, comme le choix japonais de l’introversion, à un repli du pays sur lui-même. Le vrai risque est celui du durcissement interne d’une société allemande au sein de laquelle l’anxiété conduirait à une gestion policière de la différence des mœurs. L’autoritarisme et l’esprit de système inhérents à la culture allemande faciliteraient une telle orientation.» (Todd, Où en sommes-nous?, pp. 543-547)

À lire aussi