L’éternelle loi plus vieille que le monde

J.-J. Benjamin-Constant, Antigone penchée sur le corps de Polynice, huile, 1886, Musée des Augustins. – © Wikipédia

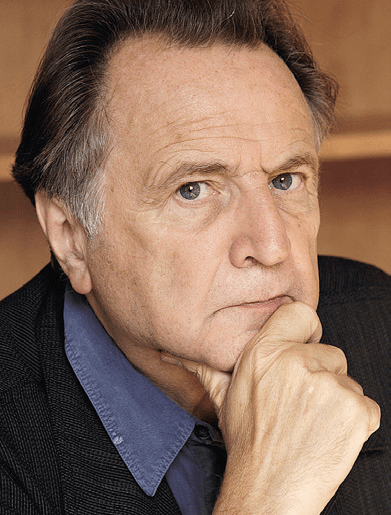

Comme de juste, l’auteur d’Introduction à la médiologie s’intéresse à la communication en ces temps de coronavirus. Ou plutôt à son inflation. «La parole prolifère en même temps que le virus», écrit Régis Debray. «Tout peut se dire, et son contraire, sans que rien ne différencie le fondé de l’infondé. Donc tout se vaut et rien ne vaut. Qui croire? À qui s’en remettre? Où est la parole d’autorité?» Le texte de celui qui fut conseiller de François Mitterrand s’intitule Le dire et le faire. Réflexion sur le discours du pouvoir en temps de crise: quelles sont les conditions d’une parole forte qui embraye du même coup sur l’action? «Nous sommes en guerre, nous dit-on, mais on cherche le général en chef, celui qui dit beaucoup en très peu de mots». Comme naguère le général de Gaulle, à qui Debray a consacré un ouvrage, qui «en quelques phrases, moins de trois minutes, pulvérise un coup d’État en Algérie (…) Une phrase, un acte». Convenons-en, on en est très loin.

Ce qui caractérise en effet notre temps, c’est l’absence de décision. L’Etat en France – mais pas seulement – s’en remet à toutes sortes de comités d’experts sur lesquels il a tendance à se défausser jusque sur les plateaux de télévision: «C’est pas nous, c’est Monsieur le professeur». Certes, explique Régis Debray, il en a toujours été ainsi. «Le Pouvoir exécutif n’apparaît jamais seul en scène. Il a derrière lui, ou plutôt au-dessus, une transcendance en pointillé». Ce surplomb a longtemps été Dieu, il s’est appelé ensuite le Prolétariat, la République. Et bien sûr, songeant à de Gaulle, la France. «Cette sujétion à plus grand que soi fait sa force. Saint Louis, Lénine, Clemenceau ou de Gaulle étaient d’autant plus écoutés qu’ils servaient de truchement à une valeur suprême». Mais aujourd’hui?

Régis Debray. © Wikipédia

La science remplit cet office, dira-t-on. Sauf qu’il s’agit d’un savoir relatif, empirique. On le voit tous les jours avec la cacophonie des avis divergents au sujet du Covid-19. «Conséquence: plus de lest dans le discours», note encore Debray. Désormais, la communication politique tourne plus que jamais à vide. Et «puisque dire n’est plus faire, et que la parole n’est plus un acte, on annonce ce qu’on devra faire mais plus tard, sans préciser quand ni qui. Plutôt un souhait qu’un engagement». Ou la procrastination comme action politique.

Des confins au confinement

«Que ferons-nous de cette épreuve?» s’interroge pour sa part Sylvain Tesson dans un texte en forme d’entretien paru d’abord dans Le Figaro. Et d’abord ce constat: l’humanité a vécu d’un dogme, celui du décloisonnement, de l’absence de frontière et d’entrave. Cela s’est appelé la mondialisation. Elle «devait être heureuse. Elle est une dame au camélia: infectée». Elle aura été «le mouvement d’organisation planétaire menant en trois décennies des confins au confinement». C’est ce même mécanisme, celui qui a permis les échanges, le commerce mondial, ce qu’il faut bien appeler l’uniformisation du monde, qui est à l’œuvre aujourd’hui avec la pandémie.

Le moment que nous vivons peut néanmoins être l’occasion d’un examen de conscience, estime Tesson. Un peu comme il l’a fait lui-même – l’auteur de Sur les chemins noirs a été, comme on le sait, victime en 2014 d’un grave accident qui l’a obligé à une longue rééducation. «À chacun est offerte une occasion (rémunérée) de faire un peu d’ordre en son cœur». Un retour «proustien» sur soi, en somme. Soit nous y parvenons, «soit c’est le vrai effondrement: celui de soi-même». Autre motif d’espoir, toujours selon Tesson, le retour de l’Etat. La «divine surprise» de ce temps de crise. «Alors que nous pensions la mondialisation ‘’inéluctable’’ (c’est le mot favori des hommes politiques, blanc-seing de leur démission!) nous nous rendons compte que l’inéluctable n’est pas irréversible». Il est possible au contraire d’agir, de décider. «Le virus du fatalisme possède son gel hydroalcoolique: la volonté».

«Devant un mort on est seul et face à toute l’humanité»

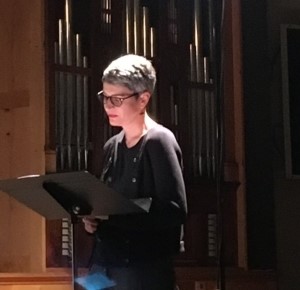

J’ai déjà parlé ici même de Marion Muller-Colard lorsqu’elle avait présenté à Lausanne son ouvrage consacré à l’ultime sculpture de Zaric. L’aura et le renom de cette théologienne marseillaise d’à peine quarante ans doublée d’une magnifique écrivaine, dépasse aujourd’hui de très loin les cercles du seul protestantisme. Sa Lettre à Lucie est née de son travail au sein d’une cellule de soutien au personnel hospitalier. «Sans doute, lui écrit-elle, participez-vous à sauver des vies, vous aussi. Mais ce que je sais de vous, et qui me touche au plus haut point, c’est que vous cherchez aussi à sauver des morts». Celle qu’elle nomme Lucie lui expliquait en effet qu’au moment de transférer une patiente décédée à la morgue, un brancardier avait déposé sa valise sur son corps. «Le décès, protestait l’infirmière, n’exclut pas, selon nous, le respect du corps. En tant que soignants, nous ne pouvons pas accepter un tel manque d’humanité!».

Marion Muller-Colard, vernissage de l’exposition Zaric, 2019 © R. Aubert

Cet appel, ce cri, Marion Muller-Colard a pourtant mis du temps à en comprendre toute la gravité, accaparée par bien d’autres urgences. «Seulement voilà: ces quelques lignes manuscrites sont revenues danser sous mon crâne (…) Vous êtes devenue, de jour en jour, l’insistante Antigone de mon quotidien. Pour un peu vous étiez là, physiquement, replaçant votre saisine sur le haut de la pile, croisant les bras». D’autant qu’il n’y a pas que l’épisode de la valise. Entre-temps, un nouveau décret a été promulgué, interdisant la toilette des défunts. Prescription évidemment inacceptable pour la soignante. «Antigone était là, bras croisés dans mon bureau. Elle était dans tous ces messages (…) Elle redisait quelque chose de plus vieux qu’elle, de plus vieux que Sophocle». Le respect des morts, tous les morts, en dépit des prescriptions du pouvoir, tous les pouvoirs.

Antigone, et c’est moi qui l’écrit, est par excellence celle qui dit non. Non à Créon, le roi de Thèbes, qui refuse une sépulture à Polynice, son frère. Et qui pour l’inhumer passe outre au prix de sa propre vie. «Face à la confusion que génèrent inévitablement les situations de crise, acceptant de perdre quelques repères et d’en connaître une sorte de vertige, vous avez, Lucie, écrit encore Marion Muller-Colard, ressenti qu’une chose pourtant ne pouvait pas se perdre, qui endiguait le chaos et l’empêchait de tout emporter avec lui: cette éternelle loi plus vieille que le monde de respecter nos morts».

Régis Debray, Le dire et le faire, Gallimard «Tracts de crise», no 44, 11 avril 2020.

Sylvain Tesson, Que ferons-nous de cette épreuve? Gallimard «Tracts de crise», no 23, 30 mars 2020.

Marion Muller-Colard, Lettre à Lucie, Gallimard «Tracts de crise», no 42, 10 avril 2020.

Textes à télécharger

À lire aussi