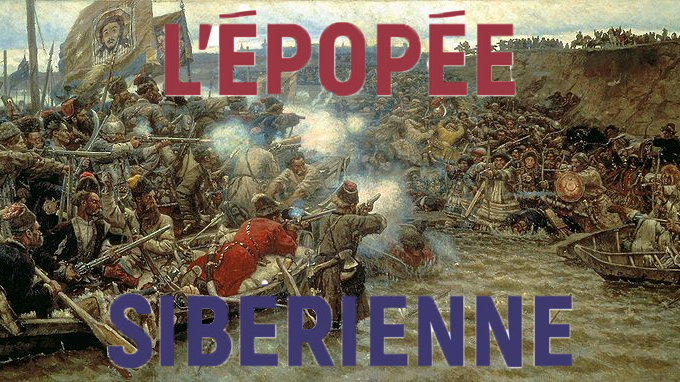

Les leçons de «L’épopée sibérienne»

Tableau « La conquête de la Sibérie par Yermak » de Vassili Sourikov (1895), Musée Russe (Saint-Pétersbourg) – Huile sur toile. – © Montage BPLT / Wikimedia Commons

Bon pour la tête vous offre la lecture de cet article,

habituellement réservé à ses abonnés

On ne comprend rien à la Russie actuelle sans connaissance historique. Elle a été depuis des siècles inquiète de son enfermement, quasiment sans accès aux mers chaudes sillonnées tout autour du monde par des puissances navales, britanniques, françaises, espagnoles, américaines. Cet immense pays a toujours été tributaire d’elles pour ses échanges commerciaux internationaux. De tout temps, les Occidentaux se sont efforcés de contenir leur immense voisine et, chaque fois que c’était possible, tirer parti de ses richesses. La tentative de la Russie, à plusieurs reprises, de contrôler la mer Baltique et les espaces du grand nord n’a pas suffi à la désenclaver mentalement. Le fait qu’elle se trouve aujourd’hui en présence de bases de l’OTAN sur presque toutes ses frontières accentue bien sûr ce sentiment.

L’ouverture et le repli

Il est frappant de constater, à travers les siècles, l’alternance des phases d’ouverture à l’ouest et de repli. Selon les circonstances, selon la vision du monde des tsars et tsarines, puis des dirigeants communistes. Cela aussi bien sur le plan politique, économique qu’intellectuel. Le récit de la conquête de l’est sibérien illustre les nombreux fruits de la coopération scientifique avec les occidentaux, Allemands en tête dont l’influence a été forte à plusieurs époques. Et à chaque fois, succédaient des moments de rejet. Exemple relativement récent et caricatural: après le triomphe que fut la découverte du Pôle nord et la célébration de ses héros, Staline s’empressa de liquider en priorité les pionniers d’origine étrangère et les juifs. Au-delà du cas de ce paranoïaque sanguinaire, on retrouve à Saint-Pétersbourg et à Moscou ce va-et-vient sempiternel entre l’envie et la peur.

La passion de l’exploration

L’épopée sibérienne s’est nourrie certes de la soif de richesses, du désir de grandeur de l’Etat mais aussi d’une passion de la connaissance, de la découverte. Le prix payé par ces pionniers fut inouï. Voyages éprouvants jusqu’à tuer les moins forts, la faim, le froid, tous les dangers d’une nature hostile. Avec nos yeux contemporains, on se demande comment des hommes et des femmes ont pu subir cela. Sommes-nous devenus moins résilients? Comment ont-ils accepté en toute connaissance de tels périls? A l’heure où, chez nous, on court après le risque-zéro, la prévention des risques, à l’heure où la conquête spatiale n’intéresse plus guère que les spécialistes, il y a de quoi s’interroger.

L’usage du temps

La vie des pionniers de l’épopée sibérienne était courte. La plupart moururent entre trente et cinquante ans. Et il fallait des mois, parfois des années pour traverser ces nouveaux espaces. Quelle était donc leur notion du temps? Ils étaient à la fois follement pressés et patients. A noter, et cela a de quoi nous troubler en comparaison d’aujourd’hui, ils commençaient très tôt. De jeunes assoiffés d’espaces, de richesses et de connaissances, se lançaient dans l’aventure à l’âge de vingt ans ou avant, beaucoup ayant fait auparavant de bonnes études, en Russie et à l’étranger, parlant les langues, ayant lu des bibliothèques entières dans leur spécialité. Y avait-il, dans la Russie d’hier, un secret de l’éducation?

Il fallut souvent des décennies de palabres, dans les affrontements et les intrigues, pour aboutir à une décision des tsars. Mais lorsque l’ordre était donné d’y aller, comme sous le communisme d’ailleurs, cela bardait!

Au moins vingt ans pour décider du trajet du train transsibérien, mais une dizaine seulement, dans les pires conditions, pour en jeter les bases jusqu’au Pacifique. Des milliers de kilomètres à travers steppes, forêts, marécages et rivières. Peu avant, les Suisses creusaient le tunnel du Gothard en dix ans. Une épopée aussi, dit-on. Pas tout à fait à la même échelle et au même sens du mot.

Le néant démocratique

Le récit d’Hoesli montre concrètement comment ont fonctionné les mécanismes compliqués, souvent secoués, du pouvoir à travers les siècles. Pas besoin de faire un dessin. Même frottés à l’esprit des Lumières pour certains, et pas des moindres, tsars et tsarines, princes et princesses n’ont jamais eu le moindre goût pour ce que nous appelons la démocratie. Puis vint le totalitarisme rouge jusqu’à la caricature extrême du stalinisme. Certes, après l’effondrement de l’URSS, des espaces d’expressions diverses sont enfin apparus, mais, que cela plaise ou non, le concept de démocratie tel que nous l’entendons ne paraît pas avoir encore pris racine. Comment s’en étonner? Le parcours historique n’a pas préparé le terrain, c’est le moins que l’on puisse dire.

Cet article vous a plu? Bon pour la tête a besoin

de votre soutien. Oui! De vous, lecteurs, notre seul éditeur.

Entêtez-vous, abonnez-vous!

Précédemment dans Bon pour la tête

«L’épopée sibérienne»: un pan de l’histoire mondiale enfin révélé – Jacques Pilet

Eric Hoesli, L’épopée sibérienne, Syrtes/Paulsen.

À lire aussi