De la guerre d’hiver finno-soviétique de 1939 à l’«opération spéciale» de 2022

Mitrailleurs finlandais pendant la guerre d’hiver. © DR

(…) Le 30 novembre 1939, l’URSS envahit la Finlande, initiant la guerre d’hiver (talvisota). On peut énumérer les points de convergence suivants:

1- La mythification de la lutte de «David contre Goliath», commune aux deux guerres, qui était bien plus avérée en 1939, une Finlande de 3’698’000 habitants affrontant les 170’500’000 de l’URSS; les 265’000 hommes mobilisés par Helsinki (appuyés par seulement 270 avions et 64 chars dont la moitié d’antiques FT17…) allaient faire face à 27 divisions soviétiques totalisant 450 000 hommes, dotés de 1000 chars et appuyés par 1500 avions. La disproportion entre les forces armées ukrainiennes (Zbroyni syly Ukrayiny, ZSU) et celles de la fédération de Russie (Vooroujionnye sily Rossiïskoï Federatsi), largement médiatisée, était bien moindre en 2022, après huit années de préparation intensive avec l’appui de l’OTAN. L’engagement des Territoriaux et des Réservistes ukrainiens conférait même une nette supériorité numérique face aux forces de Moscou, jusqu’à la mobilisation partielle décrétée par le Kremlin.

2- Les origines du conflit présentent une similitude également : Malgré son pacte Molotov-Ribbentrop d’août 1939 (dont le protocole secret abandonnait les pays baltes et la Finlande à la sphère d’influence de Moscou) et l’invasion conjointe de la Pologne, l’URSS entendait éviter que le IIIéme Reich ne puisse avancer davantage à l’Est et menacer Leningrad, dans le cadre du « complexe d’encerclement » russe. Les Soviétiques proposèrent un échange de territoire, afin de sécuriser leur flanc Nord par la création d’une zone tampon. Le parallèle avec les craintes russes relatives à l’extension de l’OTAN sont évidentes, ce qui illustre la pérennité des principes géopolitiques dans le temps.

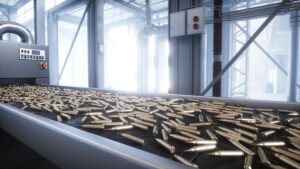

3- Comme en 2022, l’efficacité de la résistance militaire contre l’armée soviétique et les pertes consécutives, furent une surprise totale. L’Armée rouge s’attendait à une victoire facile et rapide. Autre point commun, tout comme les Ukrainiens de 2022 ont remis en service un nombre important d’engins russes abandonnés en l’état, les Finlandais ont systématiquement réemployé le matériel soviétique capturé, qui devint une part notable de leur maigre arsenal.

4- La résilience morale du parti le plus faible apparaît aussi comme un point commun. Ce n’était pas une surprise, cette nation ayant mené en 1918 une guerre de libération nationale et de refus idéologique du communisme. Unique victoire contre les forces révolutionnaires, elle avait déjà) été menée par le Maréchal Mannerheim, chef des armées en 1939. A l’inverse, l’Ukraine de 1918, déchirée par des conflits internes n’avait pas trouvé un semblable sentiment national, S. Petlioura et la Rada devant compter sur le IIéme Reich et les 33 divisions allemandes qui ont été jusqu’en Crimée en mai 1918, et sont reparties en décembre de la même année. L’état d’esprit semble avoir changé en 2022, à l’issue d’une décennie de construction idéologique de l’Etat autour d’un nationalisme russophobe, d’une mythologie mémorielle et d’attentes économiques et sociales.

5- Le mauvais comportement initial des troupes soviétiques était imputable à leur commandement (décapité par les purges des deux années précédentes) confié à des personnels surveillés par des commissaires et peu formés, d’où une trop grande dépendance aux règles théoriques validées (donc moins risquées idéologiquement) interdisant toute souplesse tactique. Ces faiblesses structurelles ont été évoquées aussi en 2022. Par ailleurs, paradoxalement, les troupes soviétiques de 1939 étaient mal équipées (capotes brunes sur fond blanc, insuffisance de bottes et de vêtements grand froid…) et non accoutumées au froid, car venant des régions Sud de l’URSS. Or, l’hiver 1939 fut particulièrement rigoureux. Les matériels supportaient mal le froid également et les moteurs devaient tourner en permanence, engendrant une surconsommation de carburant suivie d’une immobilisation, ce qui évoque aussi les débuts difficiles de l’opération spéciale. Les Finlandais n’avaient pas ces problèmes et se déplaçaient à ski.

6- Dans les deux cas, un soutien international contre l’envahisseur (exclusion de l’URSS de la SDN le 14 décembre 1939) se traduisit par l’envoi d’armes et d’équipes de soutien technique et de conseillers (par la France, l’Italie, le Royaume-Uni) ; parmi les volontaires on compta un tiers de l’aviation militaire suédoise et 8500 combattants de ce pays. Comme les pays de l’OTAN en 2022, la Suède opta en 1939 pour la non-belligérance et non pour la neutralité. En février 1940, pour forcer la décision finlandaise de négocier, le roi de Suède déclara cependant qu’il n’enverra pas de troupes soutenir son voisin, une attitude qui rappelle un peu celle de l’OTAN actuellement. L’envoi d’armements de toutes provenances (français, italien, allemand, russe, japonais, suédois…) a créé un casse-tête logistique en 1939, comme c’est aussi le cas en 2022. Le gouvernement finlandais en son temps, comme celui de Kiev actuellement, a largement exploité le capital de sympathie pour sa lutte dans la presse (compte-tenu des médias à l’époque) pour obtenir une visibilité internationale et obtenir des aides extérieures, voire forcer une intervention. Notamment en France Daladier était acquis à la cause finlandaise (et le lord de l’amirauté W. Churchill, comme toujours, motivé par une action indirecte).

7- Quoiqu’engageant 700 chasseurs et 800 bombardiers, l’armée de l’air soviétique n’a pas fait montre d’efficacité, ni dans l’appui des troupes, ni dans les bombardements de villes. La nature rurale du pays a limité le nombre de cibles pour le bombardement stratégique et l’épaisseur des forêts n’était pas propice à l’appui au sol. Les pilotes finlandais à l’inverse, se sont montrés extrêmement agressifs et efficaces (270 avions soviétiques abattus pour 62 finlandais), dans le cadre quasi-exclusif de la chasse, mettant au point une formation par deux paires d’ailiers (parvi) très supérieure au vol en V à trois des soviétiques. L’artillerie DCA, également très efficace (bonnes pièces Bofors, Vickers, Breda, excellente organisation au sol, coordination avec les escadrilles…) a abattu 367 appareils soviétiques. Cette bulle anti-aérienne a créé une contrainte pour les pilotes soviétiques obligé de voler plus haut, très comparable avec celle que la menace que l’air-defence system fait peser sur les pilotes russes en Ukraine. Actuellement, selon les sources occidentales, le bilan des forces aériennes russes VVS (Voïenno-vozdouchnye sily Rossiï) en Ukraine semble assez mitigé et leur engagement limité. (mais est-ce par manque de compétence ou tout simplement parce que cet engagement n’est pas jugé nécessaire du fait des possibilités en artillerie, missiles et drones et au regard du coût médiatique et financier d’un appareil moderne ?) A noter tout de même que l’invasion soviétique a commencé en 1939 par des bombardements intensifs censés produire les mêmes effets que les frappes de décapitation russes sur l’Ukraine (avec des résultats médiocres dans les deux cas). L’efficacité de l’aviation a été handicapée par un manque d’entraînement des pilotes et par les relations existant avec l’armée de terre (faible capacité aux actions combinées), coordonnées seulement à partir de janvier ; ce sont aussi deux points noirs relevés en Ukraine en 2022.

8- Malgré le différentiel quantitatif existant aussi pour les unités maritimes, la Finlande s’avéra capable de mener efficacement des opérations d’interdiction maritime grâce à ses batteries côtières, comme l’Ukraine de 2022 ; ainsi, le croiseur Kirov a manqué être coulé par les canons finlandais, comme le croiseur Moskva le fut par des missiles Neptune ukrainiens de défense du littoral. Les trois ports de la Baltique, Hango, Porvoo et Turku, furent protégés comme semble l’être Odessa. Un blocus maritime fut mis en place dans les deux cas, mais en 1939, la glace limita les opérations navales, ce qui ne peut évidemment pas arriver en Mer noire.

9- C’est au plan tactique que les parallélismes sont les plus évidents entre les deux conflits:

La frontière passant par un isthme, seul accès terrestre, et la nature du terrain en Finlande (innombrables lacs, marais, immenses forêts) permirent à Mannerheim, après une action de freinage, de barrer l’axe de progression principal en disposant ses forces en défense linéaire appuyée par l’artillerie. La planification soviétique prévoyait que les 4 armées devaient obtenir l’effondrement finlandais en douze jours. L’attaque était tous azimuts comme elle le fut en 2022. Les 140 kM de la ligne Mannerheim (65 kM de front) défendaient l’isthme de Carélie, protection jugée nécessaire dès 1918, bénéficiant du grand nombre de lacs et de la difficulté de trouver des axes de pénétration pour les véhicules ; des fortifications bétonnées furent bâties pendant plusieurs années en trois vagues, avec le conseil du Génie français (d’où des casemates « le Bourget »). Ces travaux d’organisation du terrain ne sont pas sans évoquer ceux réalisés par Kiev dans le Donbass depuis 8 ans, très difficiles à emporter de vive force, et qui ont imposé aux forces russes un long effort de « grignotage » progressif. En revanche, compte-tenu du tissu urbain peu développé de la Finlande de 1939, il n’y eut aucun combat comparable à ceux de Marioupol ou Artyemovsk/Bakhmut. En 2022 les pointes blindées russes perdirent leur momentum à proportion de l’étirement logistique, butèrent sur des môles urbains et furent usées par du harcèlement, conduisant à des pertes et à une redéfinition de l’effort principal, comme en 1939.

Le terrain finlandais avec un relief peu élevé, mais fortement compartimenté par les lacs et les forêts, n’est pas particulièrement favorable à l’emploi des chars. Les tactiques soviétiques de 1939 trouvent un écho avec celles de 2022, notamment la progression par colonnes, avec une reconnaissance déficiente. Face à un ennemi très mobile hors route, les chars et camions soviétiques se sont donc « empilés », devenant des proies faciles, incapables de déborder lorsque fixés, car canalisés par la forêt et rivés sur un faible nombre de voies carrossables. Faute d’ATGM (Antitank guided missile), les véhicules étaient traités à la bouteille incendiaire, qui acquit à cette occasion le surnom de « Cocktail Molotov », ou avec des charges concentrées qu’il fallait utiliser au contact à cette époque dépourvue de lance-roquette. L’aisance des Jakkari skieurs, sur leur terrain qu’ils maitrisaient parfaitement l’hiver, rappelle la première phase de la guerre en Ukraine, lorsque les colonnes de blindés russes étaient attaquées par des formations légères armés de « blindicides » efficaces, dans un terrain qu’ils connaissaient et qui neutralisait la puissance de feu supérieure de leur adversaire. L’infanterie soviétique souffrit beaucoup de l’environnement glacé des forêts de Finlande (froid atteignant -45°C), où elle était prise à partie par des attaquants furtifs et rapides qui frappaient puis disparaissaient avant qu’une riposte soit mise en oeuvre ; de même, l’infanterie mécanisée russe en 2022 a été peu capable de quitter le couvert de ses véhicules et n’a donc pas protégé les chars comme il est prescrit. Après la première phase, le choix d’une posture défensive sur une ligne retranchée a permis aux fantassins d’être ponctuellement appuyés par les chars agissant comme artillerie mobile, et non l’inverse.

En 1939, les 25 000 hommes de la 44éme division soviétique furent anéantis (23 000 pertes, contre 750 chez les Finlandais) après s’être engagée sur une route forestière près de Suomossalmi. La tactique employée par les Finlandais consistait à bloquer la progression, tronçonner les longs convois, puis réduire les éléments séparément. Le « motti » ( terme forestier finnois, passé dans l’argot militaire) pour réduire successivement l’adversaire par le tronçonnage) a été utilisé avec succès, soit pour une destruction immédiate, soit dans le temps, en épuisant les forces adverses.

Comme en Ukraine, deux styles de commandement se sont opposés, le modèle finlandais (par nécessité) reposant sur la décentralisation et le commandement fluide de type Auftragtaktik, face à un système intellectuel de planification, rigide, imposé par la masse mais aussi l’inexpérience de l’encadrement et la menace des commissaires politiques.

L’artillerie a joué un rôle majeur, dans les deux conflits. Les Finlandais pouvaient compter sur une artillerie alignant des pièces anciennes, inaptes à délivrer des feux massifs d’écrasement, mais bien formée, et ayant l’avantage de la défensive (positions protégées, plans de feu préalables, pas d’allongement des lignes logistiques…) qui a permis notamment de repousser les assauts contre la ligne Mannerheim à Taipale. Inversement, remplaçant les assauts d’infanterie par le pilonnage, l’artillerie lourde soviétique a fini par briser la ligne finlandaise dans la région de Summa, après deux mois à avoir piétiné. En effet, après le fiasco initial de la recherche d’une percée, ils ont d’abord abandonné leur posture offensive pour mettre en place une stratégie de défense appuyée sur des lignes couvertes par l’artillerie. Cela évoque très fortement l’évolution du conflit contre Kiev, dont la troisième phase repose sur des duels d’artillerie massifs. Lorsqu’en janvier 1940, Timochenko devient responsable du front à la place de K. Meretskov, il décide d’orienter ses efforts (Schwerpunkt) uniquement sur la ligne Mannerheim, de préparer son offensive en constituant de fortes réserves, et de coordonner les forces placées sous ses ordres dans une action interarmes. En février, cette stratégie porte ses fruits et les 600 000 hommes des troupes rouges percent la ligne Mannerheim, puis la seconde ligne établie en arrière. Munitions épuisées (qui rappelle également la situation en Ukraine), le Maréchal Mannerheim estime que la défense est à bout le 28 février 1939, et le gouvernement finlandais prend contact avec celui de l’URSS pour entamer des négociations le jour suivant. Le traité de Moscou est signé le 12 mars 1940, mettant un terme à la guerre.

10- Les Soviétiques s’attendaient à l’aide des communistes finlandais ; or, ceux-ci combattirent l’armée rouge. Les tentatives de mettre en place une république démocratique finlandaise sous la direction de Otto Wille Kuusinen à Terijoki n’ont pas fonctionné. De même, Moscou tablait sur l’effondrement d’un régime kiévien miné par la corruption, au leadership sapé par les luttes intestines, manipulé par les Occidentaux et en difficulté économique. La population de l’Ukraine était supposée majoritairement favorable ou a minima neutre, ce qui ne fut pas le cas. Il est vrai que Kiev a disposé de presqu’une décennie pour encadrer et purger et développer un « roman national » fondé sur la russophobie. Il existe de surcroit un décalage générationnel dans l’appréhension du voisinage avec les Russes, entre ceux qui ont connu l’URSS et les plus jeunes. Historiquement, une partie de l’Ukraine actuelle a bel et bien existé comme entité propre, permettant la résurgence d’un esprit de défense collectif.

Comparaison n’est pas raison et l’histoire ne « repasse pas les plats ». On est toutefois conduit à admettre un nombre étonnant de convergences, similitudes ou permanences, entre ces deux conflits. Un schéma semble se dessiner dans le temps, relativement aux contre-performances initiales des armées de Moscou. Les chiffres varient quelque peu, mais il est certain que l’attaque de la Finlande a eu un coût considérable pour la Russie soviétique, probablement 126 875 tués et 260 000 blessés, pour 26 662 tués et 43 000 blessés Finlandais. En termes d’image, l’impression laissée par trois mois et demi de guerre a été celle d’une grande incompétence militaire de l’état-major soviétique.

Toutefois, si la guerre est bien l’instrument au service des Etats qui « permet la continuation de la politique par d’autres moyens », comme Clausewitz l’a défini, il faut rappeler l’issue de ce conflit de 105 jours : l’URSS avait « proposé » d’échanger 5 527 km² autour de Repola et Porajärvi en Carélie soviétique, contre 2 750 kM² finlandais, en modifiant le tracé de la frontière dans la région de Petsamo et sur l’isthme de Carélie, en sus de la location du port de Hanko. Finalement, par le traité de Moscou, l’URSS obtient l’isthme de Carélie, la Carélie finlandaise, dont la seconde ville du pays (Viipuri), 10% du territoire et 20% de la capacité industrielle finlandaise, quatre iles du Golfe de Finlande, la location de la péninsule de Hanko pour 30 ans. Soit toutes les revendications d’avant-guerre, plus Viipuri.

De plus, les performances anormalement faibles de l’armée rouge face à la Finlande à l’époque, ont été raillées comme celles de l’armée de la Fédération de Russie face à Kiev en ce moment. Les médias occidentaux font des gorges chaudes des supposées carences ou limites de l’armée russe, oubliant quelque peu les réalités d’une vraie guerre de haute intensité (qui suppose nécessairement une alternance de victoires et de défaites locales, mettant en jeu un adversaire aussi résilient qu’un Etat moderne). Cette condescendance n’est pas sans rappeler le mépris qu’Adolf Hitler professa pour l’Armée rouge, en grande partie par suite de sa sous-prestation en 1939. On sait ce qu’il advint après la décision de lancer l’opération Barbarossa sur ces bases, démontrant la capacité russe à apprendre de ses erreurs…

À lire aussi