La politique étrangère hongroise à la croisée des chemins

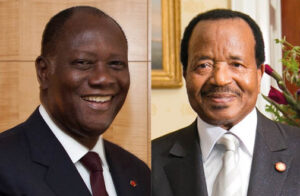

A Gauche, Peter Magyar, vice-président du Parti du respect et de la liberté (Tisza), et, à droite, Viktor Orban, le premier ministre hongrois. – © Shutterstock et DR

László Szerencsés / BIRN, article publié le 19.08.2025 sur le site BIRN – Balkan Insight, traduit et adapté par Bon pour la tête.

Deux discours prononcés le 26 juillet ont présenté des visions totalement différentes de la politique étrangère hongroise. Le Premier ministre Viktor Orban, dans son traditionnel discours estival, a attaqué l’Union européenne et répété ses propos anti-occidentaux habituels. Le chef de l’opposition, Peter Magyar, en revanche, a déclaré sans équivoque: «La Hongrie appartient à l’Occident».

Si le parti Tisza de Magyar remporte les élections générales du printemps 2026, un changement de ton et d’approche est probable: moins de blocages par veto, fin de l’isolement diplomatique délibéré et attitude plus constructive envers les alliés. Mais sur les questions de migration et d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, la ligne de Magyar est plus prudente. L’héritage d’Orban continue de façonner le débat et l’UE devrait en prendre note.

La politique étrangère d’Orban: loyauté envers l’Est, blocage à l’Ouest

Le discours prononcé par Orban en juillet a exposé un objectif familier: la Hongrie doit rester dans l’UE, mais sans s’aligner sur ses valeurs libérales. Reprenant les arguments du Kremlin, il a affirmé que la guerre en Ukraine était le résultat de l’élargissement de l’UE et de l’OTAN. Selon lui, l’UE a «choisi la guerre» et tente d’y entraîner la Hongrie, ce à quoi son gouvernement s’opposera. Orban a réitéré son scepticisme quant au soutien à l’Ukraine avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Il a également affirmé que la Russie avait gagné la guerre et refusé de signer une déclaration commune de l’UE soutenant l’Ukraine avant les pourparlers du sommet. Après le sommet, il a déclaré que «le monde est plus sûr qu’il ne l’était hier».

Dans son discours, Viktor Orban est allé plus loin, prédisant que d’ici quelques années, des villes comme Berlin, Vienne et Paris auraient une majorité musulmane. Dans une dizaine d’années, a-t-il averti, un Premier ministre hongrois pourrait devoir défendre la frontière occidentale contre l’immigration, faisant allusion à la clôture de la frontière serbe et aux mesures radicales introduites pendant la crise des réfugiés de 2015.

Orban est également revenu sur un grief récurrent: la retenue des fonds européens en raison de violations de l’État de droit, qui nuit à l’économie hongroise. Il a insisté sur le fait que la Hongrie devrait continuer à recevoir ces fonds sans répondre aux préoccupations de l’UE.

Dans le même temps, il a accusé Tisza, le parti de son concurrent Peter Magyar, de comploter, s’il arrivait au pouvoir, pour entraîner le pays dans la guerre en échange de la libération des fonds européens et de l’adoption de politiques migratoires plus ouvertes. Son propre plan est différent: Orban utiliserait les prochaines négociations budgétaires de l’UE pour faire pression sur Bruxelles afin qu’elle débloque les fonds.

L’alternative de Magyar: vers l’Ouest sans illusions

Peter Magyar propose une vision stratégique différente: l’adhésion à l’UE et à l’OTAN est essentielle pour les intérêts nationaux de la Hongrie et confère au pays une influence qu’il ne peut se permettre de perdre. Selon lui, les élections de 2026 serviront de référendum sur la place de la Hongrie au sein de ces alliances.

Pourtant, Magyar, qui a autrefois fait partie du cercle restreint du Fidesz – parti hongrois d’extrême droite, nationaliste, conservateur et populiste – connaît bien le terrain national. Depuis la crise migratoire de 2015, l’opinion publique est façonnée par le discours rabâché du Fidesz. Dans ce contexte, Magyar souligne qu’un engagement constructif à Bruxelles, sans veto constant ni isolement diplomatique, est tout à fait compatible avec des contrôles migratoires stricts.

Magyar a annoncé qu’il continuerait à faire pression sur l’UE pour qu’elle finance la clôture frontalière entre la Hongrie et la Serbie et rejette les quotas obligatoires de relocalisation des réfugiés, mais sans enfreindre le droit européen.

Contrairement à Orban, Magyar a déclaré sans ambiguïté que la responsabilité de la guerre en Ukraine incombait uniquement à la Russie. Dans le même temps, il s’est prononcé contre l’adhésion précipitée de l’Ukraine à l’UE.

La prudence de Magyar reflète la réalité: Orban a eu 15 ans pour ancrer ses positions sur la migration et l’Ukraine dans l’esprit du public. Aucun nouveau mouvement politique ne peut démanteler instantanément ces attitudes.

Cela ne signifie pas pour autant que rien ne peut changer. Un gouvernement dirigé par Tisza ne prendrait peut-être pas de virage radical du jour au lendemain, mais il pourrait abandonner sa rhétorique hostile à l’UE et cesser ses gestes déférents envers Moscou, Pékin ou Trump. L’alternative est claire: Orban reste, bloque le prochain budget de l’UE et retarde l’aide à l’Ukraine, à un moment où la réalisation de l’unité européenne est plus importante que jamais.

Ce que l’UE devrait et ne devrait pas faire

Les deux discours du 26 juillet marquent un tournant décisif: Orban renforce sa position anti-occidentale, tandis que Magyar annonce une réorientation prudente mais réelle.

Comment l’UE et ses États membres devraient-ils réagir? En faisant preuve de retenue. Se ranger publiquement du côté de Magyar serait un cadeau pour la machine de propagande d’Orban. Tisza est membre du Parti populaire européen (PPE), un groupe de partis de centre-droit au Parlement européen, dirigé par le politicien allemand Manfred Weber, membre de la CDU. La machine médiatique d’Orban tourne déjà à plein régime, présentant Magyar comme une marionnette de Weber et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Une diplomatie discrète de la part de l’UE serait beaucoup plus efficace. Moins l’UE et Berlin afficheront leur proximité avec l’opposition hongroise, plus Magyar restera crédible dans son pays et plus ses chances seront grandes lors du scrutin décisif de 2026.

Il n’est pas certain qu’un changement se produise réellement. Mais pour Bruxelles et Berlin, une chose doit être claire: un changement de gouvernement à Budapest est dans l’intérêt non seulement du peuple hongrois, mais aussi de l’Europe dans son ensemble. Pour cela, Magyar doit disposer d’une marge de manœuvre politique suffisante, notamment en matière de migration et d’Ukraine, pour s’imposer dans son pays.

László Szerencsés est chercheur postdoctoral à l’Institut d’études turques de l’université de Stockholm.

Article publié sur le site anglophone de BIRN – Balkan Insight.

À lire aussi