Accords de Genève de 1954: quand la diplomatie suisse brillait

Dernière session plénière de la conférence de Genève, le 21 juillet 1954. Deuxième à gauche, Vyacheslav Molotov, deux membres non identifiés de la délégation russe, Anthony Eden, Sir Harold Caccie et W.D. Allen. A l’arrière-plan se trouve la délégation du Nord Vietnam. © George Esper, The Eyewitness History of the Vietnam War, Associated Press 1983

Un an plus tôt, en juillet 1953, la guerre de Corée s’était achevée par un armistice sans paix. Et depuis 1946, la France se livrait à une guerre sans issue au Vietnam. Dix jours après l’ouverture des négociations, la débâcle de Dien Bien Phu, le 7 mai 1954, devait d’ailleurs la convaincre d’abandonner la partie.

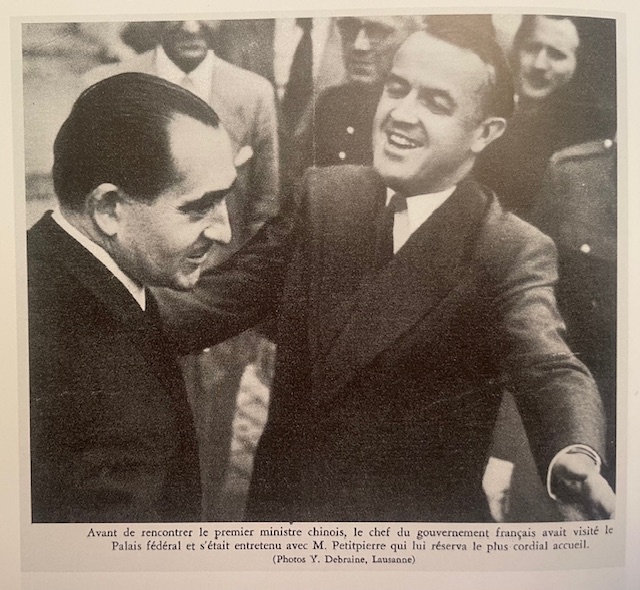

C’est ainsi que, pendant trois mois, le Conseiller fédéral Max Petitpierre et le Conseil fédéral purent recevoir sans discontinuer le gratin des ministres et Premiers ministres des nations parmi les plus puissantes du monde: John Foster Dulles puis Walter Bedell Smith, Anthony Eden, Georges Bidault, Pierre Mendès France, Viatcheslav Molotov – qui se rendra même à Berne à la plus grande satisfaction des autorités et des médias suisses de l’époque – Chou en Lai, dont c’était la première visite en Europe, le délégué indien Krishna Menon, lui aussi encore inconnu, et enfin le premier ministre nord-vietnamien Pham Van Dong et l’empereur d’Annam Bao Dai, pour ne citer que les plus connus.

On s’aperçut dès les deux premières semaines que les négociations sur la Corée n’aboutiraient pas. Les délégations coréennes ne cessaient de s’invectiver tandis que les Occidentaux menés par les Américains aussi bien que le camp communiste sous le leadership soviétique et chinois se montraient inflexibles. Les choses se présentaient beaucoup mieux pour l’Indochine, grâce à la défaire militaire française et à l’arrivée au pouvoir de Mendès France, fermement décidé à sortir du bourbier indochinois. Après deux mois d’âpres négociations, le 21 juillet, on parvint finalement à signer un accord de paix, qui est resté dans l’histoire sous le nom d’Accords de Genève. Le Vietnam se trouvait de facto partagé en deux, de part et d’autre du 17ème parallèle.

La paix ne devait guère durer, les Américains se hâtant de déclarer qu’ils n’étaient pas liés par ces accords et redoublant d’activisme dans leur politique de containment du bloc communiste. Le Vietnam allait dès lors devenir la principale guerre chaude de la guerre froide.

Mais sur le moment, et dans les années qui suivirent, tout le monde fut satisfait. Les Vietnamiens du Nord et Sud avaient obtenu leur Etat, les Français s’étaient débarrassés de l’Indochine alors que l’Algérie était prête à s’enflammer, les Soviétiques avaient réussi à calmer le jeu et à se donner une aura pacifiste, les Chinois et les Indiens étaient ravis d’avoir été reconnus sur la scène internationale, de même que le tiers monde, à qui la défaite d’une grande puissance coloniale convenait fort bien, tandis que les Suisses étaient enchantés d’avoir enfin pu faire reconnaitre les mérites de la neutralité (contestée par l’Union soviétique après 1945) et leurs talents pour les bons offices. De plus, en quelques semaines, la Suisse avait pu se constituer un réseau diplomatique de premier ordre dans tous les camps, aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est, et avait réussi à réinstaller Genève comme capitale multilatérale.

Contrairement à ce qu’on peut penser, ce succès n’a pas été de soi et a exigé beaucoup d’opiniâtreté et de doigté. Il tient pour une bonne part à l’esprit du temps – la conviction que la neutralité était un instrument utile – et à l’adresse et à la fermeté de conviction d’un homme, Max Petitpierre, qui ne se laissa pas démonter lorsqu’on l’accusa de pactiser avec l’ennemi communiste. D’abord, la Suisse avait su rester neutre pendant la guerre de Corée, ce qui fut bien reçu par l’URSS et la Chine. Elle n’avait pas non plus adhéré à l’OTAN. Elle avait rapidement reconnu le gouvernement de Mao à Pékin. Et elle avait su démontrer que sa neutralité était utile aux Occidentaux qui avaient besoin d’un Etat neutre pour surveiller la ligne de démarcation en Corée. Petitpierre, en rusé diplomate, avait alors réussi à hisser la neutralité suisse au-dessus des autres en faisant accepter le mandat de surveillance suisse aussi bien par les Américains que par les Russes.

Ce succès devait d’ailleurs se confirmer l’année suivante, lorsque Genève, en plein milieu de la guerre froide, réussit à accueillir le premier Sommet des Quatre Grands. Beaucoup d’autres devaient suivre, dont la rencontre Reagan-Gorbatchev en 1985 et le sommet Biden-Poutine en 2021.

En somme, Petitpierre avait réussi le pari de prouver aux Suisses et au monde qu’il y avait un grand rôle pour les petits pays neutres, et cela même quand les rivalités entre superpuissances étaient à leur comble. Je doute qu’on parvienne à de tels résultats avec la très mal nommée «Conférence de paix sur l’Ukraine».

À lire aussi