Les faîtières d’étudiants, cas d’école des pressions politiques contemporaines

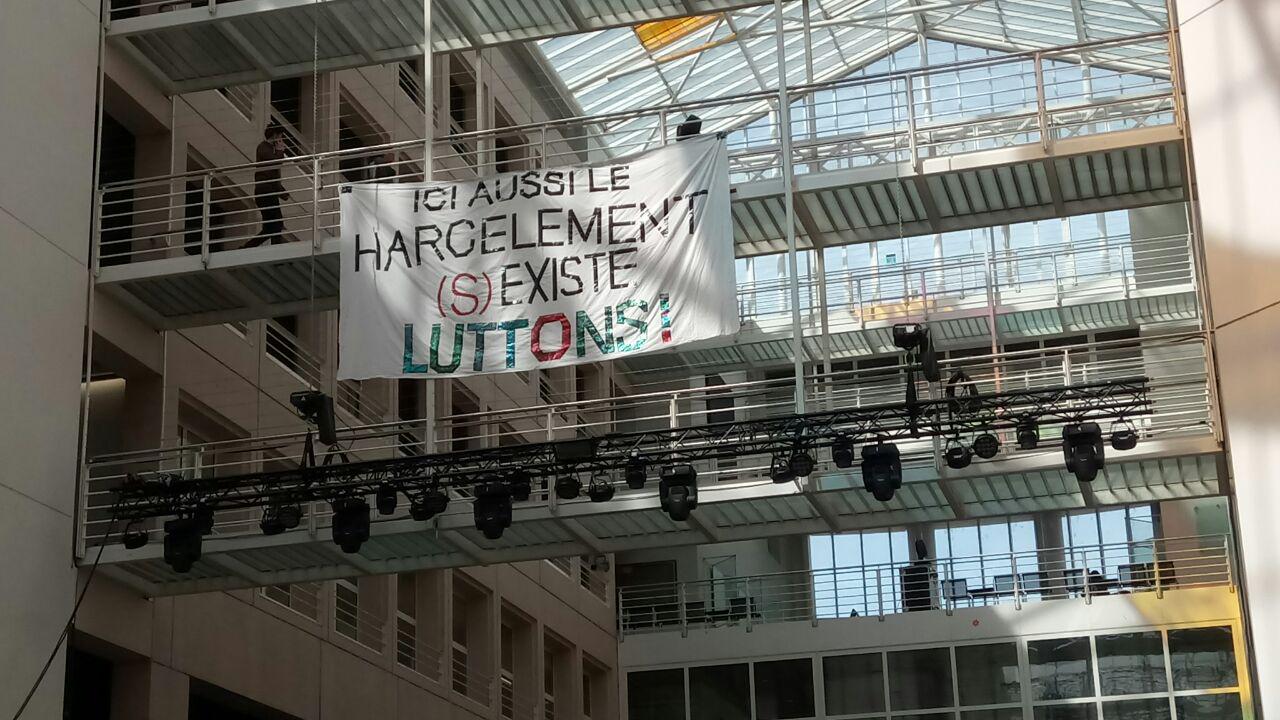

Banderole déployée à l’UniGe en mars 2017. – © CUAE / Facebook

Ce qui s’est passé à Genève le mois dernier n’est pas anodin. Nous parlons de la censure d’opinions et de crachats au visage d’intellectuels français venus simplement présenter leur livre à un petit public curieux de se confronter à un avis nuancé sur les débats qui secouent actuellement la notion de genre. Les psychanalystes Céline Masson et Caroline Elliachef étaient venues le 29 avril parler de leurs critiques à l’égard de la médicalisation précoce des enfants qui désirent changer de sexe; le philosophe Eric Marty était quant à lui venu le 17 mai parler de la différence entre l’approche anglo-saxonne et l’approche européenne du genre dans l’histoire des idées. Traitées de «transphobes», ces personnalités – situées à gauche! – ont été violemment contraintes d’annuler leur prise de parole sur le sol helvétique.

Sur cette indéfendable affaire se superpose un deuxième scandale: mise sous pression par la CUAE – la «Conférence Universitaire des Associations d’Etudiant.e.x.s» – l’Université de Genève (UniGE) a abandonné son dépôt de plainte contre les transactivistes ayant fait preuve de violence. Le rectorat a négocié avec la faîtière d’étudiants un accord commun – incluant tous les étudiants et collaborateurs de l’université – portant sur la défense de valeurs fondamentales telles que la liberté académique, la liberté d’expression, le refus de la violence, etc. Mais le communiqué de l’université souffre d’une certaine ambiguïté:

«Par cette déclaration commune, le rectorat et les étudiant-es replacent (…) le débat dans son contexte académique et souhaitent rappeler des principes essentiels: le respect dû aux personnes passant par la lutte contre toute forme de discrimination, notamment de genre, d’origine ou de classe; le refus de la violence sous toutes ses formes; le respect de la liberté académique dans la recherche et l’enseignement, encadrée par les valeurs précitées1. Ces convictions partagées permettent au Rectorat de renoncer au dépôt de plainte pénale initialement envisagé (…)»

Faut-il en déduire que les conférences empêchées par les activistes LGBTQI+ n’auraient pas dû être organisées? Autrement dit, l’université donne-t-elle raison aux manifestants – au-delà de la violence dont ils ont fait usage – sur le bien-fondé de leur indignation? On pourrait le croire en lisant également ce passage: «Indépendamment de sa forme, l’action menée par les manifestant-es le 17 mai est révélatrice de la souffrance qui affecte certains groupes vulnérables – dont les personnes trans – et qui implique pour l’institution un devoir particulier de protection.»

Cotisations obligatoires et fonctionnement démocratique

Il ne sera pas question ici d’établir qui a gagné ce «match» (comme si on ne le savait pas, du reste), mais de livrer quelques informations sur cette faîtière d’étudiants et ses équivalents romands. Qui sont ces groupes désormais puissants dans les rapports de force idéologiques qui parcourent l’université et la société de manière générale (pour vous en convaincre, songez au fait qu’à Neuchâtel, les représentants des étudiants avaient réussi à ne faire comptabiliser que les réussites d’examens, et pas les échecs, en période de Covid)? Nous n’avons malheureusement pas réussi à contacter la CUAE, mais les informations à disposition de tous et les contacts pris auprès d’autres faîtières suffisent à répondre aux besoins de cet article.

De manière générale, toutes les faîtières d’associations étudiantes nichées dans les universités romandes poursuivent les mêmes objectifs: mettre en réseau la communauté estudiantine, défendre ses intérêts auprès du rectorat et auprès du canton, favoriser l’égalité des chances, financer des événements ou des activités d’associations d’étudiants, etc. Bref, soutenir les étudiants.

Pour être membre de la CUAE, il suffit de s’affilier à l’une des associations étudiantes de l’Université de Genève, qui elles-mêmes composent la CUAE. Une contribution de 5 CHF est alors prélevée dans les taxes universitaires que paient de toute manière les étudiants. Mais il est aussi possible de s’engager pour la CUAE à titre individuel. Par comparaison, «l’Association Générale des Etudiant·e·s de l’Université de Fribourg» (AGEF) vit grâce à une cotisation obligatoire de 20 CHF pour tout étudiant, dont une bonne partie repart dans les sections de la faîtière (une section par département ou faculté). C’est à peu près la même chose à Neuchâtel, où tous les étudiants sont de facto membres de la «Fédération des étudiant·e·s neuchâtelois·e·s» (FEN) et paient ainsi une cotisation de 15 CHF, comprise dans la taxe d’étude. Si quelqu’un ne souhaite pas la payer, il doit démissionner par écrit de la faîtière.

On part alors du principe que les faîtières en question doivent se sentir responsables de leur caractère représentatif vis-à-vis des étudiants qu’elles fédèrent. Mais pas besoin de trop gratter pour se rendre compte qu’il ne s’agit pas vraiment du genre de la maison. La CUAE se définit sur son site comme «association faîtière et syndicat des étudiant.e.x.s de l’Université de Genève, et leur porte-parole auprès des autorités universitaires et politiques». Déjà, même s’il s’agit d’une volonté des individus qui composent la CUAE, son statut de syndicat pose question, dans la mesure où il reflète une certaine culture politique: n’y a-t-il pas incompatibilité entre cette nature de syndicat (unique en Suisse parmi les universités) et le fait de devoir représenter les étudiants dans leur diversité (y compris politique, diversité qu’on oublie souvent)?

Revendications politiques «si ça concerne les étudiants»

En partant de cette interrogation, on peut tirer un fil logique pour questionner les types de revendications portées par la CUAE et par leurs émules romandes. Si les représentants de toutes les autres faîtières estudiantines nous ont déclaré qu’ils condamnaient les moyens violents utilisés par les manifestants genevois pour faire entendre leur cause, ils sont également unanimes sur la limite que leurs associations se fixent concernant leurs revendications politiques. En effet, toutes les faîtières se donnent la compétence de prendre publiquement position «quand le sujet concerne les étudiants». Voici comment par exemple Guillaume Haas détaille le cas de l’AGEF, qu’il co-préside:

«Notre grande différence avec la CUAE (Genève) est que l’AGEF (Fribourg) est représentée à tous les niveaux de l’université de Fribourg. Et quand je dis à tous les niveaux, c’est à tous les niveaux: au Sénat, qui est l’organe suprême de l’université, mais aussi dans la moindre des petites commissions. L’UniFR est l’une des universités les plus démocratiques d’Europe. C’est ce qui explique que l’AGEF ait peu de coups d’éclat, contrairement à nos camarades de la CUAE. Je ne leur en fait pas le reproche: c’est leur seul moyen de se faire entendre. Sur le plan des idées politiques, j’observe qu’il y a des personnes de tous bords à l’AGEF. Il y a des sensibilités différentes qui s’expriment lors de discussions sur les budgets et l’allocation des fonds, par exemple. Mais l’AGEF est apolitique: nous ne fonctionnons pas avec un système de représentants par partis. On ne parle que de politique quand le sujet concerne les étudiants.»

Or, cela devient plus difficile à appliquer dans des exemples concrets. C’est que cette ligne de conduite a priori juste et inoffensive est on ne peut plus floue. A partir de combien d’étudiants concernés une affaire est censée «concerner les étudiants»? Outre l’intégration des étudiants transgenres dans la forme des statuts de l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES), les délégués de cette «faîtière des faîtières» ont par exemple traité d’une initiative populaire en assemblées des délégués, parce que la votation faisait courir un risque au programme ERASMUS, même si les étudiants n’étaient pas cités dans le texte. Rebelote avec la question de l’accord-cadre et HORIZON2020. Un ancien responsable de la FEN, la faîtière neuchâteloise, confie:

«Peu de personnes s’engagent dans ces structures. Il y a eu des assemblées générales de la FEN où nous étions dix. Le fait que trop peu de gens s’y engagent ouvre la porte au fait que des activistes de groupes très virulents, qui ont l’habitude de participer et de mobiliser leurs « troupes » pour une cause, ramènent tous leurs amis.»

Notre source explique avoir été prise de cours avec le reste du comité il y a quelques années: certains cercles militants qui connaissaient bien le système de la fédération ont requis une AG extraordinaire et ont pu avancer leurs pions en quasi-unanimité. A Genève, la CUAE indique elle-même sur son site que «l’association adopte la ligne et l’opinion de la majorité des gens qui s’y engagent». Les absents ont donc toujours tort, comme en démocratie. D’un certain point de vue, cela coule de source. Et il est vrai que si des étudiants ne se sentent pas représentés, ils ont intérêt à s’y engager.

Effet d’entre-soi

Mais d’un autre point de vue, comment en vouloir à des étudiants, qui n’adhèrent pas à la tendance «woke» ou «intersectionnelle» souvent représentée par ces associations qui raffolent d’écriture inclusive, de ne pas venir s’y impliquer? Un fait psychologique simple: quand la Fédération des Associations d’Etudiant-e-s-x (Lausanne) convoque une assemblée «ouverte à tou-x-te-s», un étudiant qui trouve cette graphie laide, contestable sur le fond, ridicule ou les trois à la fois se dira peut-être que le comité n’est sans doute pas si ouvert que cela à tout le monde, du moins pas aux idées qu’il défendrait s’il venait y parler en toute honnêteté.

C’est un fait et non un commentaire, ni même une analyse: une idéologie radicale de gauche identitaire suinte du vocabulaire, du propos et des actions de la CUAE, comme de bien d’autres associations, y compris, mais dans une moindre mesure, les faîtières d’étudiants des autres universités. Et quand on se réunit autour de croyances sur les ressorts cachés du «système» et de la «société», par exemple leurs soi-disants ressorts «racistes» ou «transphobes», tout en excluant ou en méprisant – ne serait-ce que par un regard – toute autre approche, cela ressemble plus à une secte qu’à une association d’étudiants.

Nous nous permettrons alors cette remarque personnelle: face à ce constat, au lieu de traquer les manifestations d’idéologie là où elles apparaîtront forcément à un moment donné, l’être humain étant ce qu’il est, ne vaudrait-il par mieux porter haut la valeur du pluralisme? Et se donner les moyens – pourquoi pas inventifs – de garantir cette diversité d’idées? Fait amusant, dans la Berne fédérale, l’association des étudiants s’organise autour… de représentants de partis. Cette solution a le mérite d’assumer la dimension politique de la démarche, tout en lui garantissant un certain équilibre. C’est le cas aussi dans certains parlements des jeunes.

1C’est nous qui soulignons.

À lire aussi