Les durs temps du journalisme

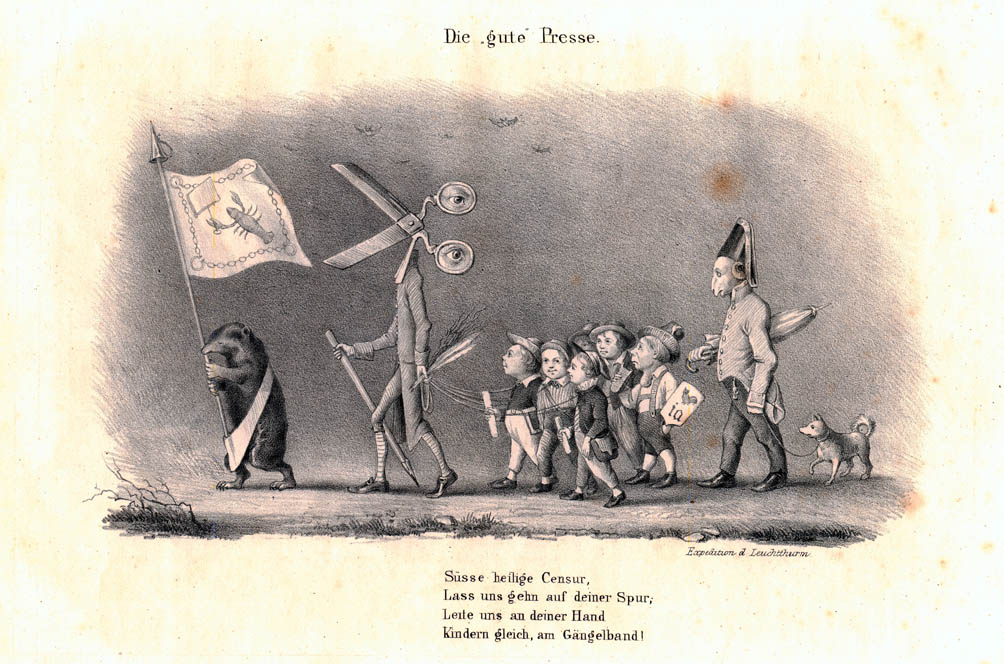

« La bonne presse », caricature allemande (anonyme) de 1847. « Sainte et douce censure, Laisse-nous t’emboîter le pas; Conduis-nous par la main, Comme enfants tenus en laisse! » – © Leuchturm

Dernière alarme en date. On apprend que le Conseil des Etats concocte une modification de la loi. Il serait plus facile désormais de faire interdire, au stade de sa préparation ou de sa parution, un article présumé dérangeant par une personne mise en cause. Les «mesures provisionnelles» en langage juridique. En clair: les mesures bâillons. C’est le site Gotham City qui a attiré l’attention du public sur ce projet liberticide. Spécialisé en criminalité économique, il a subi cinq interventions de la sorte en 2020, le plus souvent tranchées en sa faveur. Mais à grands frais d’avocats. «Reporters sans frontières» dénonce vigoureusement le durcissement. Ce qui ne trouble pas le président de la commission juridique du Conseil des Etats, Beat Rieder (VS): «Il y a toujours trop d’articles de presse qui recherchent le sensationnalisme, sans respecter la sphère privée des personnes concernées. Cela ne va pas.» Vive donc les muselières!

Heureusement il se trouve encore des journalistes qui ne se laissent pas intimider et ne reculent pas devant les enquêtes délicates dans les coulisses des pouvoirs politiques et économiques. Mais ils sont rares car la plupart des rédactions réduisent leurs effectifs. Dès que les questions s’adressent à une personnalité puissante surgit une armada de communicants et d’avocats qui voient la curiosité journalistique comme un péril à écarter à tout prix. La récente enquête de Heidi.news sur les agissements du magnat de la construction Orllati est révélatrice. Quelle peine ont eue les journalistes qui voulaient en savoir plus sur les achats de parcelles agricoles vaudoises afin d’en tirer sable et gravier! Exemple-type d’une info d’intérêt public cachée au nom de «la protection de la personnalité».

Les menaces de procès ont pour effet de retenir la curiosité journalistique. Plutôt que de consacrer beaucoup de temps et d’argent à se hasarder sur les terrains à pièges, il est tentant de se borner à brasser les nouvelles du jour. La tendance de la presse traditionnelle est aux usines à journaux qui élaborent les contenus en un point et les publient sur plusieurs titres. TA Media (Tdg, 24 Heures, Matin-dimanche, etc.) procède ainsi, également en Suisse alémanique. Il s’y fait du bon travail, parfois audacieux. Mais la diversité des regards en souffre. La réalité si variée du terrain tend à s’éloigner.

Autres chocs ces derniers temps: le tollé qui a suivi la video de Claude-Inga Barbey avec irruption d’une cohorte en colère à la rédaction du Temps, puis les attaques et les menaces contre la Liberté pour une lettre de lecteur jugée sexiste. La hargne de certains groupes excités a inquiété les rédactions où l’on se dit qu’il vaut mieux «faire attention» pour éviter les tempêtes. Un frein de plus.

Il faut évoquer aussi et surtout la large grogne d’une partie de la population qui accuse les médias d’avoir trop exclusivement et trop docilement répercuté la parole officielle dans la crise sanitaire. Quoi qu’on pense de ces critiques, le fait est que cet épisode a de quoi mettre en cause les pratiques de la profession. Celle-ci, ébranlée par le déferlement des réseaux sociaux, a perdu de sa superbe d’antan.

Ceci s’ajoutant à la précarité croissante de l’emploi dans les journaux, pas étonnant que le métier attire moins. Les écoles de journalisme, des deux côtés de la Sarine, observent une forte baisse de leur fréquentation. Seuls s’accrochent les «mordus», les optimistes à tout crin et ceux qui voient là un atout pour une autre profession.

Le site Republik.ch a publié une enquête sur celles et ceux qui, après des années dans cette activité, choisissent librement de lui tourner le dos: 350 et probablement bien plus, ces derniers cinq ans, en Suisse alémanique. Même phénomène chez les Romands. Parmi toutes les raisons données, l’une ressort surtout: le manque de perspectives, l’avenir trop incertain. Les salaires stagnants aussi (en moyenne 7’200 francs), avec des rythmes de travail accrus.

Mais où vont-ils donc, ces déçus et ces inquiets? Pour la plupart, dans la «com»! Les administrations publiques et les entreprises privées engagent à tour de bras, depuis des années, des communicants, des porte-parole, des conseillers divers, chargés de faire passer des messages dûment cadrés dans les médias. Il devient ainsi de plus en plus difficile aux journalistes d’accéder directement aux responsables au-delà des filtres et des barrages. Il est souvent reproché à ceux-ci d’imposer leur vision, de ne pas être assez «neutres», mais le public s’inquiète peu de se voir inondé d’informations formatées, en provenance de sources qui défendent leurs intérêts… si possible sans contradiction.

Récente preuve du mépris que l’on peut se permettre dans ce pays à l’endroit des journalistes et du public: l’incroyable décision du parlement valaisan de procéder à huis-clos à l’élection du procureur cantonal. Plus grave encore que l’interdiction d’accès du FC Sion qui frappe le Nouvelliste.

Enfin, car chaque jour apporte une nouvelle qui confirme les raisons de s’alarmer, voilà que l’on annonce la fermeture prochaine de Il Caffè, le journal dominical tessinois. Il pratique un journalisme de qualité, avec des enquêtes fouillées et audacieuses. Son ton est vif, il tente de porter un regard propre sur l’actualité régionale, suisse et internationale, il n’hésite pas à publier des commentaires à contre-courant (dont parfois ceux du soussigné). Mais il est donc condamné à mort.

Que le journalisme s’étiole ainsi est malheureux pour les professionnels mais dommageable aussi pour une société qui se veut libre et ouverte. En attendant, si les journaux vous ennuient, si la télé vous lasse, trouvez votre chemin dans la jungle des réseaux sociaux, entre le pire et le meilleur. Et du côté des nouvelles fenêtres, comme celle-ci, où l’amour du métier ne s’essouffle pas.

À lire aussi