« Apocalypse snow » : la délicate équation de l’ouverture des stations de ski en 2020-2021

Les mesures de restrictions vont amputer la saison des vacances de Noël. Piqsels, FAL

Julien Pillot, INSEEC School of Business & Economics

Le président de la République, Emmanuel Macron, l’a admis au détour d’une phrase lors de son allocution du 24 novembre 2020 : « il semble impossible d’envisager une ouverture des [stations de sport d’hiver] pour les fêtes, et bien préférable de privilégier une ouverture courant janvier dans de bonnes conditions ». Le premier ministre, Jean Castex, a d’ailleurs fini de doucher les derniers espoirs des professionnels du ski lors de son intervention du 26 novembre indiquant que les montagnes seront accessibles aux Français, mais que « les remontées mécaniques resteront fermées au public ».

On imagine fort bien le choc pour une économie déjà amputée de 15 % à 20 % de ses recettes à la suite du premier confinement, soit une perte d’exploitation estimée entre 1,5 et 2 milliards d’euros pour un secteur qui rapporte annuellement environ 10 milliards d’euros à l’économie française (avec un solde du commerce extérieur positif à hauteur de 2 milliards d’euros) selon les chiffres de Domaines skiables de France (DSF), la chambre professionnelle qui regroupe plus de 250 domaines skiables français.

Or, en l’espèce, le choc engendré par un décalage de l’ouverture au mois de janvier pourrait être encore plus rude à absorber pour les stations de ski françaises, déjà en proie à de nombreux maux structurels. Et pas uniquement parce que l’avant-saison et les vacances de fin d’année représentent, en cumulé, plus de 26 % de la fréquentation annuelle en moyenne glissée sur les 7 dernières saisons…

Une dépendance à la clientèle étrangère

Il convient, en effet, de rappeler que si la saison de ski s’étale de la mi-décembre à la mi-avril (voire jusqu’en mai pour les stations de très haute montagne), la fréquentation des domaines skiables n’est pas répartie de façon homogène durant ces 4 à 5 mois d’ouverture. Outre de dépendre du niveau d’enneigement, toujours aléatoire (malgré un réseau de neige de culture qui couvre aujourd’hui 37 % des domaines skiables), la fréquentation est extrêmement sensible aux calendriers des vacances scolaires, à la fois des Français, mais aussi des étrangers très attirés par nos massifs.

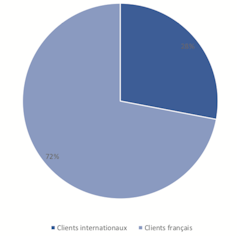

Ces derniers représentent déjà 28 % de la clientèle de nos domaines skiables, et leur poids ne fait que progresser en raison de la relative désaffection de nos plus jeunes compatriotes pour les sports d’hiver (de manière générale, seule 8 % de la population française pratique régulièrement le ski), mais aussi parce que nos domaines skiables ont joué à fond la carte de l’ouverture vers ces clientèles souvent plus dépensières pour alimenter leurs pistes, mais aussi leurs programmes immobiliers. Une clientèle qui, en raison de la situation sanitaire et des incertitudes économiques qui en découlent, manquera largement à l’appel cette saison.

Pour des stations telles que Val d’Isère où les Français sont désormais minoritaires sur les pistes de ski, le défi est immense… et déjà de nombreux établissements se posent la question de leur ouverture, faute d’entrevoir la possibilité d’atteindre le volume de fréquentation nécessaire à la couverture de leurs frais fixes.

Hôtels-restaurants et méga-complexes

En première ligne figurent naturellement les hôtels, restaurants et bars d’altitude. Cela est particulièrement le cas dans nos massifs où l’ambitieux plan neige, mis en œuvre durant les années 1960 et 1970, a certes doté la France d’infrastructures d’accueil de premier plan pour les sports d’hiver, mais souvent perchées à près de 2000 mètres d’altitude. Ces paradis artificiels, qui accueillent chaque année des centaines de milliers de vacanciers, ne vivent que par et pour le ski.

Or, à pareille altitude, comment envisager l’accueil de vacanciers sans commerces de bouche pour les alimenter ? Certes, ces stations de haute montagne disposent de supérettes et les restaurateurs pourraient également envisager la livraison à domicile ou la vente à emporter, mais est-ce bien l’idée que le touriste se fait de ses vacances ? Et il est naturellement impossible d’envisager un régime d’exception, qui autoriserait ces établissements à ouvrir au seul motif de leur saisonnalité quand tous les restaurateurs de l’Hexagone sont priés de rester fermés jusqu’au 20 janvier, au-delà encore pour les bars et établissements de nuit.

La question se pose dans les mêmes proportions pour les hébergements. Premièrement, la plupart des hôtels de montagne sont des hôtels-restaurants. La fermeture imposée des salles de restauration impacte dès lors leur attractivité, attendu que ces hôtels ne proposent généralement pas de chambres dotées de kitchenettes.

Deuxièmement, une grande partie des exploitants de capacités d’accueil en montagne sont de grands groupes, à l’image de Pierre & Vacances ou du Club Med. Or, de tels groupes ont besoin de visibilité pour recruter le personnel saisonnier à même de faire fonctionner leurs méga-complexes, à plus forte raison quand leur activité est déjà amputée de la clientèle de séminaristes qui constitue un matelas indispensable pour amortir les périodes de fréquentation creuses.

Troisièmement, les hôtes particuliers peuvent se montrer réticents à ouvrir leurs logements à la réservation, d’une part en raison des risques sanitaires et des protocoles d’accueil contraignants à respecter, mais aussi – et surtout – en raison des conditions d’annulation très flexibles réclamées par les vacanciers, et fortement conseillées par les plates-formes de réservation. Dans ces conditions, il n’est guère étonnant de constater un retard préoccupant sur les réservations au regard des années précédentes.

Coûts fixes

Reste alors la question de l’ouverture des domaines skiables. Car, après tout, les remontées mécaniques demeurent le cœur de cet écosystème hivernal. Sans elles, point de vacanciers à loger, à alimenter, à vêtir, à équiper, ou à distraire.

Or, l’ouverture d’un domaine skiable ne peut s’envisager à la légère. Elle requiert une pluralité de compétences, allant des pisteurs aux secouristes, en passant par les préposés aux forfaits, sans omettre les opérateurs de remontées mécaniques, ou encore le personnel administratif. Ce sont ainsi 18 000 emplois directs qui sont concernés par l’ouverture de nos domaines skiables, pour 120 000 induits en station. Une grosse mécanique… que les conditions à la fois économiques et politiques viennent passablement gripper.

Sur le plan économique, les problématiques sont multiples. Les domaines skiables fonctionnent en grande partie à coûts fixes. En effet, une fois les pistes préparées et sécurisées, et les remontées mécaniques en état de fonctionnement, les frais dépendent peu du nombre de skieurs qui dévalent effectivement les pistes.

Autrement dit, les marges de manœuvre des exploitants de domaines skiables pour faire face à une réduction importante du volume de journées skieurs écoulées sont restreintes. Ils ont certes la possibilité de n’ouvrir que partiellement leurs domaines, mais ce serait d’une part prendre le risque d’engorger les pistes ouvertes (et de multiplier les risques de collision entre skieurs), mais aussi de concentrer les skieurs sur un nombre restreint de remontées mécaniques.

Or, le protocole sanitaire en vigueur exige que ces dernières ne fonctionnent pas à pleine capacité de façon à respecter la distanciation sociale. Outre de prendre le risque de mécontenter les skieurs, une telle situation a des conséquences économiques insoupçonnées. En effet, si la situation venait à perdurer, ce serait alors toute l’économie du « ski à la journée » qui vacillerait.

À titre d’exemple, Vail Resorts, opérateur qui gère quelque 37 domaines skiables (essentiellement situés en Amérique du Nord), a d’ores et déjà pris la décision de mettre en place un système de réservation (sans lequel l’accès aux domaines est impossible) et de privilégier les détenteurs d’un pass annuel. Le prix à payer pour éviter que les restrictions de capacité se traduisent par une dégradation irréversible de l’expérience des clients… ou pour inciter ces derniers à opter pour des offres fidélisantes !

Casse-tête stratégique… et politique !

Toujours sur le plan économique, l’incertitude avec laquelle doivent composer les exploitants de domaines skiables est d’autant plus problématique que cette saison pourrait être marquée par des périodes d’ouverture partielle, voire de fermeture, entrecoupées d’autres périodes où les stations pourraient être autorisées à tourner à plein régime.

Comment recruter dans de telles conditions ? Faut-il dimensionner à pleine capacité et placer les employés au chômage partiel durant les périodes de réduction d’activité ? Ou au contraire, staffer a minima et compter sur un réservoir d’employés rapidement mobilisables pour répondre efficacement à des périodes de moindres contraintes ? Un casse-tête stratégique auquel, paradoxalement, les grands domaines sont plus exposés que les petits. Ces derniers disposent en effet d’une flexibilité hors norme, à plus forte raison quand les grands domaines sont tenus par des conventions de reconduction d’embauche de leurs effectifs saisonniers.

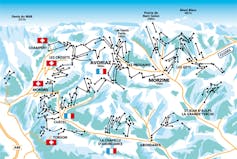

Enfin, la décision d’ouvrir les stations de ski doit également s’interpréter selon le prisme de la politique. Il faut, en effet, se rappeler que nos domaines alpins sont à la fois en concurrence avec les domaines de pays frontaliers (Suisse, Autriche, Espagne, Italie, Allemagne), mais aussi qu’ils partagent parfois des frontières communes. C’est le cas, par exemple, des Portes du Soleil, à cheval entre la France et la Suisse, ou de La Rosière qui permet de passer de la France à l’Italie skis aux pieds.

Cette situation de coopétition particulière tend à relativiser la pertinence et l’efficacité de décisions qui seraient prises de façon unilatérale, sans prise en compte des contextes prévalant dans les pays frontaliers. C’est d’ailleurs le sens des propos d’Emmanuel Macron le 24 novembre qui, à propos de la décision d’ouvrir les stations de sports d’hiver, annonce une « coordination avec nos voisins européens ».

Or, à ce niveau, les lignes se tendent car, si l’Autriche a annoncé son intention d’ouvrir ses stations de ski pour les fêtes, et que l’Espagne et la Suisse y songe, l’Italie avait déclaré dès le 23 novembre – soit 24 heures avant l’intervention d’Emmanuel Macron – son intention de conserver ses domaines fermés en décembre et travailler avec ses voisins européens pour que ces derniers appliquent des mesures similaires. Quant à l’Allemagne, elle a clairement fait connaître le 25 novembre au soir son intention de demander à l’Union européenne (dont elle assure la présidence du Conseil jusqu’en fin d’année) d’interdire purement et simplement les séjours au ski… jusqu’au 10 janvier !

Au moment de conclure cette brève analyse, il convient de porter à la connaissance du lecteur un ultime arbitrage. Car, d’un côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement touchée par la Covid-19 (avec, par exemple, un taux d’incidence au 22 novembre 2020 plus de deux fois supérieur en Savoie relativement à la moyenne nationale), et un taux d’occupation des lits de réanimation de 142 %. Mais de l’autre, cette région est particulièrement dépendante de son économie touristique, elle-même largement tirée par les sports d’hiver.

Un récent rapport de l’Insee faisait état d’une contribution à plus de la moitié des richesses de certaines zones touristiques telles que la Tarentaise. Nous voyons là toute la difficulté de préserver à la fois l’économie et la santé de la population. Et de prendre des décisions qui, à force de chercher le compromis entre ces deux dimensions, prennent le risque – en fin de compte – de ne réellement contenter personne. Peut-être touchons-nous là du doigt toute la limite de la doctrine du « en même temps ».![]()

Julien Pillot, Enseignant-Chercheur en Economie et Stratégie (Inseec U.) / Pr. et Chercheur associé (U. Paris Saclay), INSEEC School of Business & Economics

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi