Môtiers: la dame en rouge, Bovet-de-Chine et Rousseau

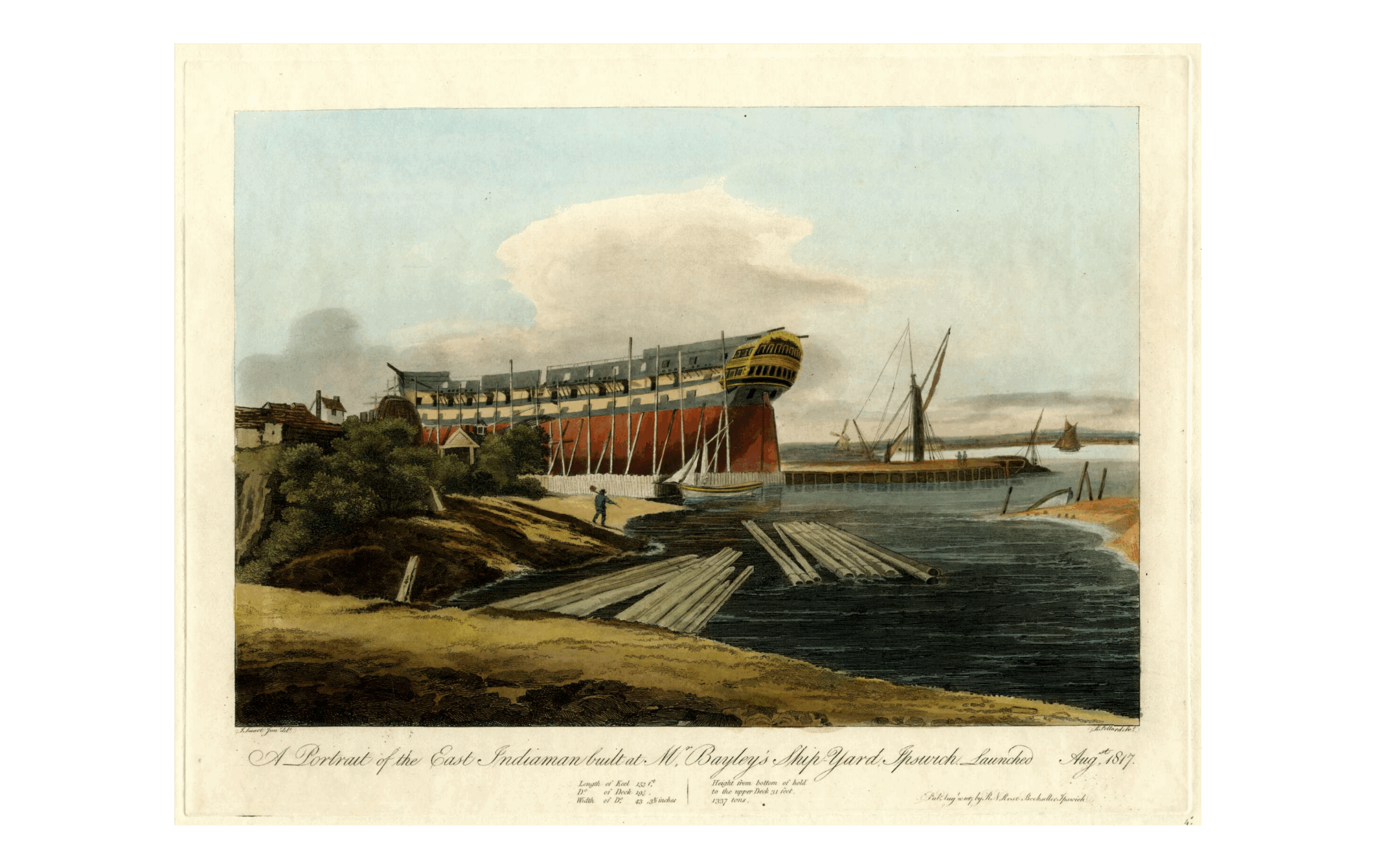

Le bateau « Orwell » de la East India Company à bord duquel voyagea Bovet (ici en construction, 1817). – © DR

Qu’est venu chercher Edouard Bovet dans cette «vilaine ville»? Des clients bien sûr, parmi les Mandarins aisés dont il connaît le goût pour les montres finement décorées. D’autres horlogers neuchâtelois et genevois l’ont précédé: les Jaquet-Droz, Leschot, leur associé Henri Maillardet, les Piguet et Meylan. Il y a de la concurrence! Mais Bovet et ses quatre frères vont rapidement s’imposer par la qualité de leurs mouvements dorés dont les palpitations s’observent à travers une cuvette en verre, leurs boîtiers délicatement laqués sur lesquels fleurissent les roses, ou voguent de fières jonques. Charles rejoint bientôt Edouard à Canton tandis que Frédéric et Alphonse reviennent de Londres à Fleurier où, avec Gustave, qui n’a pas quitté le Val-de-Travers, ils mettent en place un réseau d’ateliers pour fabriquer les garde-temps à destination de la Chine. En 1824, ils fondent leur propre société.

Bovet ne le sait pas encore, mais son nom légèrement déformé va passer à la postérité et devenant commun: «po-way» (ou «bo-way» selon une autre transcription phonétique) signifie «montre» en chinois, aujourd’hui encore. Il ne manque pas d’idées commerciales, élargit la gamme de prix, vend ses montres par paires. La notion de gémellité plait aux Chinois, permet de faire un cadeau de prix à l’âme-sœur. Par ailleurs, il est plus prudent d’avoir une montre de réserve si l’une des deux tombe en panne, les délais de réparation étant assez longs…

Les affaires deviennent si prospères qu’Edouard Bovet se fait construire un «palais» à Fleurier (l’actuel Hôtel de Ville). Entre le Pâquier et la rue de l’Hôpital, une rue est rebaptisée «Bovet-de-Chine». «Sur plusieurs maisons, écrit un voyageur en 1859, on voit des emblèmes de la Chine; aux contrevents, aux stores, aux kiosques, on reconnaît les habitations des fabricants de montres chinoises.»

Le destin des Bovet est plus hasardeux en politique, où ils s’affichent comme chefs de file des républicains neuchâtelois. Le coup d’État manqué de 1831 vaut à Edouard un exil de dix-sept ans à Besançon. En 1840, cent septante-cinq chefs d’atelier d’horlogerie (!) signent une requête auprès du Conseil d’Etat de Neuchâtel en faveur des Bovet dont l’exil risque de les priver de travail. C’est dire l’importance qu’a prise leur industrie dans le vallon et le canton.

En 1848, l’histoire bascule, Neuchâtel fait sa révolution républicaine. Edouard Bovet revient à Fleurier, pour y mourir un an plus tard, à l’âge de 52 ans.

Il laisse un fils, Edouard-Georges, né en 1826 à Macao, qu’il a ramené en Europe avec lui quatre ans plus tard.

La mère de ce fils était chinoise. C’est tout ce que l’on sait d’elle – si ce n’est qu’elle n’est jamais venue en Suisse…

…Jusqu’à cet été 2021, deux siècles après sa rencontre avec Edouard Bovet.

La voici qui réapparaît sous la forme d’un fantôme géant, d’un rouge provocant. Surgissant de la grotte de Môtiers où Jean-Jacques Rousseau aimait venir méditer de 1762 à 1765 (trente-cinq ans avant la naissance de Bovet), elle jette un regard mélancolique et vaguement réprobateur vers la cascade voisine qui étale son fin éventail argenté sur les pierres moussues arrondies par les siècles. Au-dessus de la grotte, au milieu d’une raide forêt, s’étale en grand caractères, rouges aussi, l’inscription «Elle est là!»

Laissons la parole à la photographe et plasticienne Catherine Gfeller, qui a mis en scène ce retour:

«La légende nous raconte que cette femme est entourée d’un mystère. Mais aujourd’hui, elle se tient majestueusement devant nous. Dans la grotte, au cœur de la forêt de Môtiers, par un beau matin d’été 2021, elle est apparue dans toute sa splendeur lumineuse, sortie de son

ombre. Son prénom, Linglan, signe son destin car il signifie « Retour avec Bonheur ». Telle une déesse, elle a franchi les confins de l’espace et du temps. Avec elle, il n’y a pas de frontière entre Canton et Môtiers. Avec elle, il n’y a pas d’interruption entre 1818 et 2021.

Elle est venue rejoindre la terre de ses amours, celle où est revenu son bien-aimé Edouard et où a grandi leur fils Edouard-Georges. Valise en main, elle répond à son destin et renoue avec la part manquante de sa famille au fil des générations. En refaisant le chemin à l’envers, elle cherche à comprendre comment Edouard, parti de ce village où il a appris son métier d’horloger, a voyagé jusqu’à cette Chine qui l’a accueilli, jusqu’à cette rencontre improbable et fulgurante.

Dès son retour à Fleurier, Edouard revenait régulièrement se recueillir dans cette grotte pour évoquer le doux souvenir de Linglan. Ses incantations ont retenti tellement fort que les pierres,

entendant son appel, ont sculpté le visage d’Edouard, là, en haut à droite, comme une trace gravée de sa passion. Par la puissance de ce sortilège, les implorations amoureuses d’Edouard ont insufflé

à Linglan une nouvelle vie. Regardez, Elle est là!»

Edouard venait-il vraiment se recueillir dans la grotte en pensant à sa bien-aimée? Le privilège de l’interprétation revient à l’artiste en premier lieu… Cela étant, les journaux de voyage d’Edouard et Charles Bovet retrouvés par Alfred Chapuis pour son livre La montre chinoise. Relations de l’horlogerie suisse avec la Chine, publié en 1919, décrivent une réalité moins romantique. Si Charles goûtait les réunions joyeuses et Edouard les réflexions morales puisées chez Rousseau ou Voltaire, tous deux évoquent une existence de reclus – la première guerre de l’opium sera déclarée en 1839 et, en attendant, les relations d’affaires avec les Chinois sont soumises à moult restrictions.

Le neveu de Charles, Louis, qui s’établit lui aussi à Canton alors qu’il n’a pas vingt ans, revient dans ses lettres et «Souvenirs de Chine» sur ces conditions difficiles, voire carrément dangereuses. Les étrangers sont parqués, les divertissements sont rares – quelques parties d’équitation à Macao pour Louis – et les querelles entre négociants fréquentes. Les maladies rôdent. Rival en amour d’un Anglais, Louis constate non sans une certaine satisfaction que ce dernier a le visage marqué par la petite vérole. Le père de ce rival meurt noyé quand le bateau l’amenant en Chine fait naufrage.

Les Européens tentant de pénétrer dans la ville de Canton y risquent leur vie. Et pour cause: ce sont après tout eux les envahisseurs. Plusieurs sont promenés à travers les rues dans des cages, en butte à toutes les injures. Aucune femme européenne n’est autorisée à habiter la «factorerie» même, et tous les commerçants mariés ont leur ménage à Macao.

On imagine que dans ces conditions – sans parler du climat politique et religieux qui régnait à Neuchâtel avant 1848 – s’y afficher avec une femme chinoise posait quelques problèmes.

D’autant plus que les médisances allaient bon train entre horlogers dont la réussite légèrement insolente inspirait la jalousie. A ce propos, Louis fait la leçon à ses parents en 1838 quand de nouveaux concurrents (Vaucher et Bugnon) s’établissent à Canton: «J’espère que mes oncles auront soin de ne pas jaser dans le public sur leur compte, et de ne pas faire les fanfarons. (…) Plus vous jaserez sur leur compte et plus vous montrerez de jalousie et plus les gens du village seront contents… Faites plutôt de belles montres, voilà la vraie manière de nous défendre.»

Bugnon et Vaucher finiront assassinés en Chine. En 1840, Louis Bovet et Auguste Jeanneret ont eux-mêmes des sueurs froides quand ils se retrouvent seuls à Canton avec cinq ou six étrangers seulement. Bovet demeure quelque temps sans aucun compagnon dans l’immense «factorerie» hollandaise où il habite et ne s’y promène que le revolver au poing. «C’est comme si l’on marchait dans un caveau, écrit-il, j’aurais beau crier au secours, personne ne m’entendrait.» Bovet et Jeanneret ont la bonne inspiration de transférer leur précieuse marchandise à Macao: peu après, les «factoreries» sont pillées et saccagées. Un peu plus tard, trois maisons de commerce européennes sont incendiées; celle des Bovet y échappe, tout comme ce sera le cas en 1860. D’une certaine manière, cette présence continue a gardé les portes ouvertes à l’industrie suisse en Chine, car selon le traité imposé par les Anglais en 1843, seuls les citoyens de nations qui avaient fait du commerce jusque-là bénéficiaient d’une autorisation de séjour dans les nouveaux ports.

Telle est – fort partiellement – l’histoire des Bovet en Chine, plus terre-à-terre sans doute que ne le laisse supposer l’apparition de la «dame en rouge» dans la grotte chère à Rousseau. Mais la justice et l’air du temps commandent de rendre hommage à celle qui donna vie au fils d’Edouard Bovet et dont le nom même fut effacé – «invisibilisé» selon le néologisme barbare à la mode.

Un dernier clin d’œil de cette histoire concerne Rousseau, dont on sait qu’il quitta précipitamment Môtiers, voisine de Fleurier, en 1765 après que la maison où il avait trouvé asile fut copieusement caillassée par des habitants du lieu (qui ne l’aimaient guère) un soir de fête trop arrosée. La Revue du Musée neuchâtelois de 1918 nous apprend qu’un an avant cet événement, et de façon prémonitoire, une pièce chinoise fut jouée à Fleurier:

«- Eh bien, vous avez vu ce mandarin farouche? s’exclame un personnage.

– Nul péril ne l’émeut, nul respect ne le touche», rétorque un autre.

Il s’agissait d’acteurs locaux jouant L’Orphelin de la Chine, une pièce de… Voltaire, qui se répandait alors en libelles anonymes contre Rousseau!

Décidément, rien n’aura été épargné à ce pauvre Jean-Jacques…

A voir: Art en plein air, Môtiers, jusqu’au 20 septembre (tous les jours sauf les lundis).

À lire aussi