Et si Macron avait posé une bonne question?

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Kyiv le 16 juin 2022. © President.gov.ua – source officielle

La réunion de l’Elysée du 26 février n’était pas banale. Dix-huit représentants européens de haut niveau autour de la table. Hors du cadre de l’OTAN et de l’Union européenne. Sans même Ursula van der Leyen d’ordinaire omniprésente. Et voilà que le président français affirme que l’envoi de troupes en Ukraine n’est «pas exclu». Dès le lendemain tous les hôtes, que l’on imagine assez fâchés, s’inscrivent en faux contre cette audacieuse hypothèse. Passons sur cette bisbille de plus qui entame la crédibilité déjà piteuse de l’Europe. Songeons plutôt aux tenants et aboutissants de la sortie d’Emmanuel Macron. On put la croire lancée à la légère. Mais le lendemain le Premier ministre confirmait le propos devant l’Assemblée nationale. C’était du sérieux.

L’histoire le dit assez. On sait quand commence une guerre, on ne sait pas comment elle va évoluer ni quand et comment elle finira. On peut chauffer et surchauffer la marmite belliqueuse mais quand elle déborde on ignore jusqu’à quel point elle nous brûlera.

Dans l’ignorance de cette réalité aucun dignitaire ne s’est levé, lors de ce curieux raout, pour tenir un tout autre discours: «Il est temps d’arrêter ce bain de sang. Exigeons un cessez-le-feu. Mettons toute la pression pour que les belligérants envisagent la paix.»

La paix, mot devenu tabou. Que les belligérants en pleine action ne veuillent pas l’entendre, cela se comprend. Mais que les Européens, engagés eux aussi dans le conflit, n’osent plus le prononcer révèle un aveuglement désastreux pour eux. Cela au moment même où les Américains, derrière les déclarations de façade, commencent à s’interroger sur les impasses prévisibles du conflit.

Il s’agit, selon le président français et les autres, d’accord avec lui sur ce point, de tout faire pour que l’Ukraine gagne la guerre. Pour quelle victoire? Récupérer le Donbass et la Crimée? Aucun stratège ne pense cela possible dans la donne actuelle au vu des rapports de forces. Même avec un soutien accru. Les Russes aussi souhaitent «gagner». Quoi au juste? Rester à l’est et au sud du pays conquis sans doute, mais ils ne pourront pas, au cas où ils le souhaiteraient, ce qui n’est pas sûr, mettre les pieds à Kiev et dans l’ouest, fief du nationalisme ukrainien, porteur d’un tout autre héritage historique.

Il y a des guerres qui finissent par la défaite totale d’un camp. Comme celle du Reich en 1945. Or les Occidentaux, s’ils souhaitent affaiblir la Russie, ne rêvent pas de planter leur drapeau sur le Kremlin. Quant à Poutine, plus réaliste que ne le décrivent les diatribes, il n’a nulle intention de s’en prendre aux pays de l’OTAN. Il n’en aurait d’ailleurs pas les moyens. Ni humains ni matériels. Sans parler des risques de déflagrations nucléaires.

Gagner ou perdre, s’enfermer dans cette logique est un piège pour les uns et les autres. On n’est pas dans une compétition sportive. Et même là, on connaît des matchs nuls.

Chacun sait que lorsque l’écrasement total d’un camp n’est pas envisageable, toute guerre finit par un accord. Même boiteux. Ce peut être un simple arrêt des hostilités, une ligne de démarcation sans réel plan de paix, comme entre la Corée du sud et du nord. Ou comme le gel des hostilités, d’ailleurs tout aussi frustrant et aléatoire, dans l’ex-Yougoslavie. Tout est cependant préférable à la poursuite sans fin des combats sur une ligne de front qui bouge à peine.

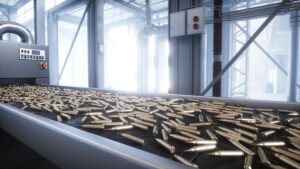

C’est aux Ukrainiens de décider, entend-on. Oui et non. Car au plan militaire ils dépendent entièrement des soutiens extérieurs. Terriblement coûteux à maints égards pour les Européens. Dont les signes de lassitude se multiplient malgré les grands discours. Les Américains s’en tirant mieux grâce au boom de l’industrie des armements, tirant profit notamment de l’approvisionnement énergétique du Vieux Continent. Et puis ils se trouvent fort loin de cette malheureuse Ukraine, même s’ils y tirent les ficelles depuis 2014. Comme le confirme une retentissante enquête du New York Times qui décrit l’implantation depuis cette date de nombreux centres sophistiqués de la CIA à la frontière de la Russie mise ainsi sous étroit contrôle. Qui peut s’étonner qu’elle se soit vue menacée?

Autre constat étonnant: la discrétion de l’ONU. Elle est certes paralysée au Conseil de sécurité par le droit de veto. Mais ses voix fortes, ses agences humanitaires s’expriment peu, à la différence du conflit au Moyen-Orient. Or la souffrance des Ukrainiens est immense à tant d’égards. Celle des hommes russes envoyés au combat et celle de leurs familles l’est aussi. Les journalistes sur le terrain en parlent. Pas les Onusiens. Ce serait un comble que pour eux aussi le mot paix soit devenu tabou.

Qui prendra le relais et préparera le terrain pour de sérieuses négociations, inévitables tôt ou tard? La Suisse s’y est bien mal prise, alignée les yeux fermés sur l’un des camps. L’Europe? On a vu qu’elle est à côté de la plaque. La Chine, sympathisante de la Russie mais qui ose demander la fin du conflit? Ah non… Elle est le pôle désigné par les Etats-Unis pour l’autre à venir, pour la grande guerre froide. Ou chaude.

À lire aussi