Le spectre de la faim au Brésil et ailleurs

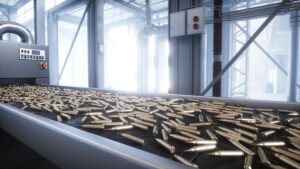

Un champ de blé dans l’Etat du Paraná (sud) au Brésil. – © Darlan Baluta

La Russie et l’Ukraine sont de grands producteurs de blé, de maïs, d’autres céréales dites «mineures» et d’huile de tournesol. Elles sont également de grands producteurs d’engrais chimiques. D’importants exportateurs, outre le pétrole et le gaz naturel. L’effet immédiat des réactions du soi-disant «monde libre» (nous revenons au langage de la guerre froide, totalement anachronique) à l’invasion de l’Ukraine a été l’augmentation du prix du blé, qui a fini par entraîner les prix des autres produits agricoles. Cette augmentation est liée à l’anticipation d’une pénurie mondiale et affectera tous les achats effectués. Il y a déjà une ruée des pays importateurs de Russie et d’Ukraine, qui cherchent des fournisseurs alternatifs. Il se trouve que les réserves mondiales sont raisonnables pour des conditions normales, mais pas pour un choc de cette nature. Il y aura bel et bien pénurie.

Le climat en guerre contre l’humanité

La sécheresse qui sévit dans certaines régions productrices, comme le Brésil et l’Argentine (notre principal fournisseur de blé), réduit les disponibilités nationales (le Brésil produit en moyenne 30 à 40% de la demande nationale). L’Argentine contrôle les exportations de blé et d’autres produits agricoles afin de garantir son propre approvisionnement, cela déjà avant même que la crise ukrainienne n’intensifie la tension sur le marché. Où les Brésiliens trouveront-ils le blé qui leur manque? A quels prix? Les prix internationaux ont déjà augmenté sur les marchés, atteignant une hausse de 12% en 2021, et selon les premières prévisions, de 18 à 24% cette année.

Pour compléter cette partie des mauvaises nouvelles, le Brésil subit un autre choc de prix avec l’instabilité permanente du dollar – qui tend à maintenir sa trajectoire ascendante observée ces dernières années.

Toujours en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, nous devons inclure dans la facture l’augmentation du coût des transports, causée par le blocus des exportations de pétrole et de gaz russes. La valeur du baril de pétrole a atteint 130 dollars il y a trois semaines et est tombée à des niveaux légèrement supérieurs à 100 dollars ces derniers jours. Des fluctuations sont attendues, mais une tendance à la hausse est prévue. De toute façon, les valeurs actuelles du baril de pétrole ont déjà un impact sur l’ensemble de l’économie mondiale.

La guerre a causé une partie des problèmes que nous connaissons, mais une autre partie est due à la crise du réchauffement climatique. Des sécheresses intenses et étendues dans diverses régions du monde alternent avec des inondations de plus en plus destructrices (le Brésil en a de nombreux exemples récents), des vagues de froid intenses et prolongées, des ouragans, des cyclones, etc. Le climat est en guerre contre l’humanité. Tout cela a déjà été anticipé par les scientifiques du monde entier réunis au sein du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui vient de publier un nouveau rapport annonçant que si rien n’est fait rapidement et radicalement, le premier des «points de non-retour», à savoir l’augmentation de 1,5 degré Celsius de la température moyenne mondiale par rapport aux valeurs du XVIIIème siècle, sera atteint à la fin de cette décennie. Selon les prévisions précédentes, ce tournant devait se produire en 2050, mais l’expansion des émissions de gaz à effet de serre a accéléré le processus.

Contre la faim, des politiques publiques insuffisantes

En sus des problèmes causés par le réchauffement de la planète et la guerre en Ukraine, nous en avons, au Brésil, sur le plan de la politique publique, qui remontent à loin, mais qui se sont intensifiés sous ce gouvernement, sur tant d’aspects. Tout d’abord, le gouvernement ne reconnaît pas l’existence de problèmes d’approvisionnement, alors que les stocks de produits agricoles aux mains de l’Etat sont pratiquement nuls. Il y a quelques stocks entre les mains d’entreprises privées, bien que de faible volume. Mais il ne faut pas compter sur ces réserves pour réguler le marché et faire baisser les prix, car l’intention des thésauriseurs privés est de jouer sur le manque d’offre pour augmenter les prix et accroître leurs profits.

Le gouvernement Bolsonaro pense avoir résolu le problème de la faim avec l’aide d’urgence de 400 reals (80 francs) dont la date d’expiration est le 31/12/2022. Outre le changement de nom du programme social initialement connu sous le nom de Bolsa Escola, à l’époque de Fernando Henrique, et de Bolsa Família, à l’époque de Lula et Dilma, le gouvernement a diminué le taux de couverture sociale et augmenté les montants sans chercher à identifier les différences de besoins entre les plus pauvres et les moins pauvres. Cette aide est loin de permettre aux premiers de se nourrir convenablement. D’autant qu’elle s’érode de jour en jour avec la montée des prix.

On pourrait penser que le blé n’est pas si important pour les personnes les plus pauvres, mais la triste réalité du profil nutritionnel des Brésiliens montre une consommation croissante de dérivés du blé, tels que le pain, les biscuits et les pâtes, ainsi qu’une consommation croissante de produits ultra-transformés («en conserve»), de faible qualité. avec usage intensif d’additifs, de sel, de sucre et de graisses. En revanche, la consommation de haricots et de riz, ainsi que la consommation de légumes, de fruits et de viande est en chute libre ces dernières années. Le «plat national» des pauvres (à part ceux qui fouillent dans les décharges) est constitué de nouilles avec des saucisses. Eh bien, l’augmentation du prix du blé va frapper directement ce modèle pervers de consommation et faire baisser encore plus l’alimentation des pauvres, en quantité et en qualité. Vont ainsi s’aggraver d’un même mouvement la faim explicite qui touche 20 millions de Brésiliens, la faim cachée qui touche 57 millions d’autres personnes, qui mangent moins que le nécessaire et consomment des produits de moins bonne qualité nutritionnelle, et la malnutrition qui concerne 40 millions de personnes, qui se «remplissent la panse» avec des régimes totalement déséquilibrés.

Les indispensables engrais chimiques

Autre facteur de la hausse du prix des aliments: le coût des engrais chimiques. Cela n’a pas d’effet immédiat car la culture qui sera touchée est encore en cours de plantation et ne sera récoltée qu’à la fin de l’année et au début de l’année prochaine. Mais c’est toute l’agriculture brésilienne qui sera affectée. Il deviendra très difficile de trouver des engrais chimiques à importer avec les tensions internationales autour de ce produit. Et pourquoi la perte de la production russe d’engrais pèsera-t-elle si lourdement? La vérité est que leur production dépend de certains intrants, notamment des minéraux comme le phosphore et le potassium, ainsi que du pétrole et du gaz, dont les prix augmentent. Pour ce qui est du phosphate et de la potasse, nous dépendons de quelques pays qui produisent ces minerais, notamment de la Russie. Les réserves mondiales de phosphore sont déjà considérées comme en déclin, et les énormes investissements réalisés dans la recherche de nouveaux gisements n’ont pas donné de résultats. Les réserves de potassium sont plus volumineuses, mais les évaluations de leur pérennité ne vont pas au-delà du milieu du siècle.

Malgré le siège massif des pays occidentaux sur la Russie, le gouvernement Bolsonaro n’a pas encore dit s’il allait se joindre au boycott ou maintenir les importations et les exportations. Mais l’issue peut être indifférente au geste du président qui est allé embrasser Poutine et lui déclarer sa solidarité à la veille de l’invasion de l’Ukraine. Le fait est que l’exclusion de la Russie des systèmes de financement mondiaux, ainsi que son exclusion des systèmes d’assurances, rendront le commerce vers et depuis la Russie non viable. Nous devrons donc trouver d’autres fournisseurs d’engrais chimiques. Et ce ne sera pas facile. Les stocks mondiaux de ces produits sont loin d’être suffisants pour combler le vide laissé par la Russie. L’augmentation de la production des principaux exportateurs n’est pas non plus quelque chose qui se concrétisera immédiatement. Pour aggraver les choses, le gouvernement affirme qu’il n’y aura pas de pénurie d’engrais et ne semble prendre aucune mesure pour faire face au problème, si ce n’est le projet de loi ouvrant l’exploration des minéraux en général sur les terres autochtones. Ce projet de loi n’est rien d’autre que l’utilisation opportuniste de la pénurie de potasse au Brésil pour faire ce que Bolsonaro a toujours voulu faire, à savoir supprimer les réserves indigènes. Les gisements de potasse sur les terres indigènes sont petits, naturellement difficiles à exploiter, et ne trouveront probablement même pas d’investisseurs intéressés, mais la porte du projet s’ouvre à l’exploitation de tout.

En l’absence d’engrais, que se passera-t-il? La production de l’agrobusiness brésilien (et mondial) est basée sur le système des semences améliorées par les entreprises, les adjuvants chimiques, les agrotoxines et les machines lourdes, y compris les avions. Il s’agit de grandes monocultures homogènes qui nuisent à l’environnement à bien des égards, mais pour fonctionner, les semences doivent recevoir la quantité d’engrais recommandée par la recherche. Si cette quantité est inférieure à celle indiquée, il y aura un impact sur le rendement des plantes. Je pense que l’impact sera généralisé à toutes les cultures, mais certaines souffriront plus que d’autres, notamment celles destinées au marché intérieur qui souffriront plus que celles destinées à l’exportation. Pourquoi? Parce que les hommes d’affaires agro-exportateurs ont plus d’argent dans leurs poches que les autres. Il faut donc s’attendre à ce que les entrepreneurs de l’agro-industrie tournés vers la production de blé, de riz, de haricots, de manioc, de maïs (pour la consommation humaine, pas pour l’alimentation animale), de fruits (à l’exception des oranges, qui sont exportées) et de légumes aient des récoltes déficitaires en raison de l’utilisation insuffisante d’engrais. Résultat: moins de produits et des prix plus élevés. Mais ce sera pour l’année prochaine.

Perspectives: agroécologie et effort d’importation

Ceux qui surnageront dans ce chaos sont les producteurs biologiques et agroécologiques, qui n’utilisent pas d’engrais chimiques ni de pesticides. Ils sont les agents de l’avenir de l’agriculture, mais à court terme, ils sont trop peu nombreux pour compenser les pertes énormes de la production agroalimentaire.

En pensant à l’avenir, un gouvernement doté d’un minimum de bon sens devrait chercher à remplacer progressivement les produits chimiques dans l’agriculture, en commençant par échanger les intrants industriels tels que les engrais et pesticides contre des équivalents biologiques. Il existe un énorme potentiel de production d’engrais qui peut être combiné à des investissements dans l’assainissement. Les investissements de cette nature pourraient et devraient être étendus aux secteurs de l’industrie dont les restes pourraient aussi être mieux utilisés au lieu de polluer l’environnement. Seul cet effort d’assainissement, qui aurait d’énormes impacts sur la santé de la population, permettrait une formidable économie de l’utilisation des engrais par les agro-industries, sans même changer leurs systèmes productifs de monocultures homogènes.

Un tel effort permettrait en outre de soutenir l’agriculture familiale. Pour que cela fonctionne, il faudra financer des investissements dans les exploitations, un soutien technique en matière d’agro-écologie et une garantie de prix compensatoires et d’achats gouvernementaux, notamment pour les repas scolaires et les programmes sociaux.

Tout ne sera pas résolu du jour au lendemain. Ces processus sont complexes, mais représentent la seule voie viable. D’autre part, il sera également nécessaire d’attirer l’agrobusiness vers la production alimentaire nationale et aussi de faire un effort systématique d’importation: l’offre de nourriture conforme aux besoins de base de tous les Brésiliens n’est à ce jour pas assurée ni équilibrée.

À lire aussi