Charles-Albert le grand incendiaire carbonisait les éteignoirs

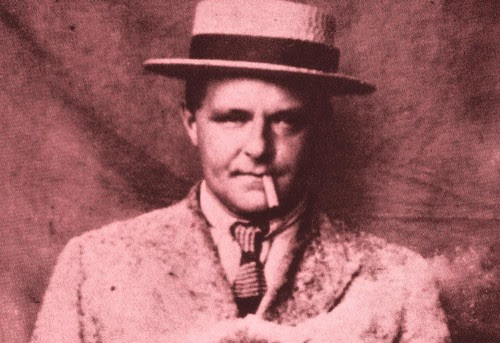

Charles-Albert Cingria. – © DR

Le 16 octobre 1942 paraissait la 5ème livraison du «plus grand tirage du plus petit journal paraissant irrégulièrement à Saint-Saphorin», dont le responsable était l’artiste vaudois Géa Augsbourg et le rédacteur en chef Charles-Albert Cingria.

A la première page de ce numéro dit «Spécial» figurait un texte de Cingria intitulé Eloge simplement de ce qui existe, exposant des vues pour ainsi dire «programmatiques» sur l’art en relation avec la vie, les gens dans la société, le rapport des visages et des âmes et les relations particulières entretenues par la province romande avec Paris, notamment.

Un peu moins de trente ans plus tôt, Charles Ferdinand Ramuz, ami de Cingria de longue date, publiait un essai à valeur explicite de manifeste, sous le titre de Raison d’être, qui célébrait précisément ce coin de terre lacustre à la douce courbe des vignobles de Lavaux, entre Cully et Vevey, y situant le «timbre- poste» terrestre dont parle Faulkner en désignant son «Sud profond», à partir duquel développer un récit à valeur universelle, avec ou sans la reconnaissance de Paris ou de New York.

«Les gens sont si braves chez nous et le pays est si beau que l’on se demande pourquoi serait requise en plus une prévalence dans l’art», écrivait Cingria, avant de préciser: «L’art, il existe déjà. Ce qui est art, c’est d’être comme on est, de vivre comme on vit. Il n’y a qu’à se promener. L’art est dans la rue tout le temps».

Après quoi, l’auteur de Notre terre et ses gens (autre collaboration avec Géa Augsbourg, en 1937) qui n’a jamais donné dans le régionalisme complaisant ni la vaudoiserie de cantine, faisait l’éloge, à sa façon singulière, du peuple «véritablement superbe. Et si gentil, si bien disposé!», amorçant une de ses envolées lyriques fameuses alliant fantaisie et géniales mises en rapport.

En octobre 1942, c’était la guerre, l’Europe à feu à sang, et Charles-Albert parlait comme si de rien n’était de la société locale à laquelle il trouvait quelque chose d’à la fois celtique et d’«un peu américain ou anglo-américain – en bref quelque chose de racé à bon marché qui s’accorde admirablement avec ce français par exprès un peu hoqueté et déginguenandé (sic) qu’on parle», ajoutant (alors que la VIIIème armée britannique, commandée par le général Montgomery lançait une grande offensive à l’enseigne de la 2ème bataille d’El Alamein) que «nulle part on ne voit de si beaux bas ni de si beaux golfs. Nulle part les hommes d’âge ne portent de si beaux chapeaux»… Telle étant l’actualité de cela simplement qui existe…

La vertueuse (et malencontreuse) accusation de «pédérastie» et de «fascisme»…

Lorsque Charles-Albert, en nage, se pointait à Saint-Saphorin ou à Cully en vélocipède, les gamins du coin l’acclamaient en reconnaissant celui qu’ils appelaient Cachou au motif que le cycliste leur offrait à tout coup de ces petits losanges noir bons pour la toux et les relations de la diplomatie enfantine sans frontières. Or Charles-Albert était lui-même, pour l’essentiel, une façon d’enfant éternel, déclarant une fois pour toutes: «Mon âge: douze ans et demi et trente-six mille ans. Mes origines: le paradis terrestre»…

Cachou cherchait-il, avec ses bonbons, à s’attirer les grâces douteuse des petits garçons, comme le laissaient entendre certaines dames vertueuses des beaux quartiers genevois, craignant pour leur progéniture? Certainement pas. On sait que Gide (qui le dégommait à la NRF) ou Montherlant, couraient l’impubère, et parfois même le mioche de dix ans, à Berlin ou en Afrique du nord, mais de Cingria on ne sait rien de ce genre, et l’accusation (par Cendrars) de pédérastie — renvoyée d’ailleurs par Charles-Albert à l’expéditeur pour d’aussi futiles motifs — ne correspond probablement à rien d’autre qu’à une appétence sensuelle vécue charnellement en sa jeunesse (on l’espère pour lui), au point d’ailleurs d’avoir été jeté dans les prisons de Mussolini après qu’on l’eut pincé avec quelques chenapans sur la plage d’Ostie.

Mais après? Après il clamera, notamment en réponse à Cendrars, qu’il a la pédérastie et tout ce qui s’y rapporte en horreur, et rien dans son œuvre ne relève pour autant de l’homosexualité refoulée, moins encore revendiquée.

Parler d’un Cingria crypto-pédophile ou gay serait donc un contresens grossier, comme de voir en lui un «fasciste», alors que la seule accointance qu’il ait eue avec l’extrême-droite française maurassienne remonte à ses jeunes années et ne se traduit par aucune espèce de position partisane déclarée.

Et pourtant, voyez-les se tortiller! Voyez ses commentateurs virant nitouches dès qu’ils effleurent la question «politique». Même un Jacques Réda, le plus étincelant de ses défenseurs français vivants, même Nicolas Bouvier, se démarquaient prudemment d’un Charles-Albert «politiquement suspect». Et même Valère Novarina, dans le présent album, pour en revenir aux supposées «mœurs» de Charles-Albert, qui affirme que Charles-Albert prend tout «à rebours», avant de se racheter, il est vrai, de façon bien plus inspirée et généreuse…

Charles-Albert, LGBT? Cingria «facho»? Et quoi encore? Accro grave à la dive bouteille? Pour sûr et la belle affaire! Charles Albert couturé de contradictions? Comme nous tous et le proclamant: «Je sais bien que je dirais le contraire tout à l’heure, mais tout à l’heure est tout à l’heure et ce n’est pas maintenant»…

Comme si la vie même ne se contredisait pas à tout moment!

Hors de toute «posture»: une position poétique centrale

A vrai dire, il y a des mots et des concepts qui, simplement, ne conviennent pas à l’approche de Cingria et de son œuvre. Le concept, par exemple, de «préférence sexuelle», ou le terme de «fascisme» ne lui vont pas mieux qu’ils n’iraient à Platon ou à Shakespeare, pas plus que les concepts d’«avant-garde», de «posture» ou de «champ littéraire» que lui appliquent certains commentateurs en ce même album, techniciennes et techniciens de surface du chantier Cingria ouvert après le chantier Ramuz par les employés zélés de la voirie littéraire de nos académies locales — ceci dit tout gentiment, n’est-ce pas, dans la langue de coton des temps qui courent que Charles-Albert eût été le premier à vitupérer…

Cingria vertueux? Certes et au plus haut point d’ascétisme apollinien et dionysiaque à la fois — cet oxymore est fondamental —, mais pas du tout au sens des «virtuistes» qu’il conchiait déjà dans l’un des textes constituant le noyau de son œuvre et de son ontologie poétique, intitulé Le canal exutoire et commençant avec cette fulmination joyeuse: «Il est odieux que le monde appartienne aux virtuistes — à des dames aux ombrelles fanées par les climats qui indiquent ce qu’il faut faire ou ne pas faire — car vertu, au premier sens, veut dire courage. C’est le contraire du virtuisme, La vertu fume, crache, lance du foutre et assassine».

Charles-Albert s’en prendrait probablement, aujourd’hui, au mouvement «woke» et à la « langue inclusive», comme il s’en serait pris hier au «Nouvel âge» ou, à son époque, à ce qu’il appelait le «nordisme» et le «moderne voulu moderne». Le début du XXème siècle fut celui des idéologies et de leur méli-mélo artistico-politique foisonnant de nouveaux «ismes», du futurisme au surréalisme en passant par le vorticisme, le suprématisme, le spiritualisme plus ou moins nudiste, la théosophie, le gnosticisme et tutti quanti.

Cingria «réactionnaire»? Autre malentendu d’époque, car son temps n’était pas, quoique contemporain, le même que celui d’un Jean-Paul Sartre, et l’interrogation portant sur son «engagement» serait aussi saugrenue que si on la posait à l’auteur des Psaumes, à Pétrarque ou à Jean Dubuffet.

Or les constellations poétiques de Cingria, malgré les fréquentations parisiennes ou romandes de l’écrivain, ne participent en rien de cette modernité «voulue moderne», alors même que le poète aura rafraîchi notre langue à grande eau claire et traits de foudre, comme Rimbaud avant lui ou Max Jacob, Robert Desnos, Audiberti le feront à leur façon.

Tel étant son moyeu central, relié à tous les points de sa majestueuse circonférence: la poésie. Et non du tout la poésie «poétique», mais la constante recherche, sur une «base d’airain» latine, d’une modulation chantée de «cela simplement qui existe».

Comme un labyrinthe harmonique et visuel

A la fois chartiste autodidacte non moins que vastement érudit, passionné d’histoire et de musicologie, mais aussi grappilleur itinérant de choses vues le long des chemins du monde, de Lausanne à Paris ou de Rome à Sierre et Fribourg, via la Provence accueillante, Charles-Albert, quoique paraissant dispersé et parfois qualifié de «loufoque» pour sa fantaisie inaltérable, tenait solidement en mains tous les fils d’une immense tapisserie verbale dont la texture, le tissu, la cohérence organique l’apparentent aux plus grands poètes en prose française du XXème siècle, de Proust à Jean Genet ou de Céline à Audiberti.

Qu’il consacre un livre entier à Pétrarque, salué par Jean Dubuffet comme le livre le plus important du moment, qu’il rédige son Air du mois dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, ou qu’il confie un texte intitulé «comment habiller l’enfant» au petit journal publicitaire de la maison Charles Veillon, la découpe et l’intensité vibratile de son écriture sont les mêmes.

«L’écriture est un art d’oiseleur, note-t-il plus précisément et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini». Ou cette sublime évocation de la poésie de Pétrarque: «Quand Rossignol tombe, un ver le perce et mange son cœur. Mais tout ce qu’il a chanté s’est duréfié en verbe de cristal dans les étoiles; et c’est cela qui, quand un cri de la terre est trop déchirant, choit, en fine poussière, sur le visage épanoui de ceux qui aiment».

Riche en ses jeunes années et pauvre le restant de sa vie, Charles-Albert, clochard céleste (pardon pour le cliché…) écrit tout le temps et partout, sur tous les supports, enluminant le moindre chiffon de papier dans le bronx de sa rude vie solitaire.

Pierre-Olivier Walzer m’a décrit l’état de sa mansarde de la rue Bonaparte: un véritable dépotoir jonché de bouteilles vides et de boîtes de conserves, la bicyclette suspendue au plafond, un petit clavier muet disposé sur une armoire pour exercer ses gammes, une machine à écrire minuscule de marque Corona, une petite valise de carton bouilli. Dans Le Canal exutoire il précise : «L’homme-humain doit vivre seul et dans le froid: n’avoir qu’un lit — petit et de fer obscurci au vernis triste. — une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. Mais déjà ce domicile est attrayant: il doit le fuir.

Or de ce taudis jaillit le chant de Rossignol!

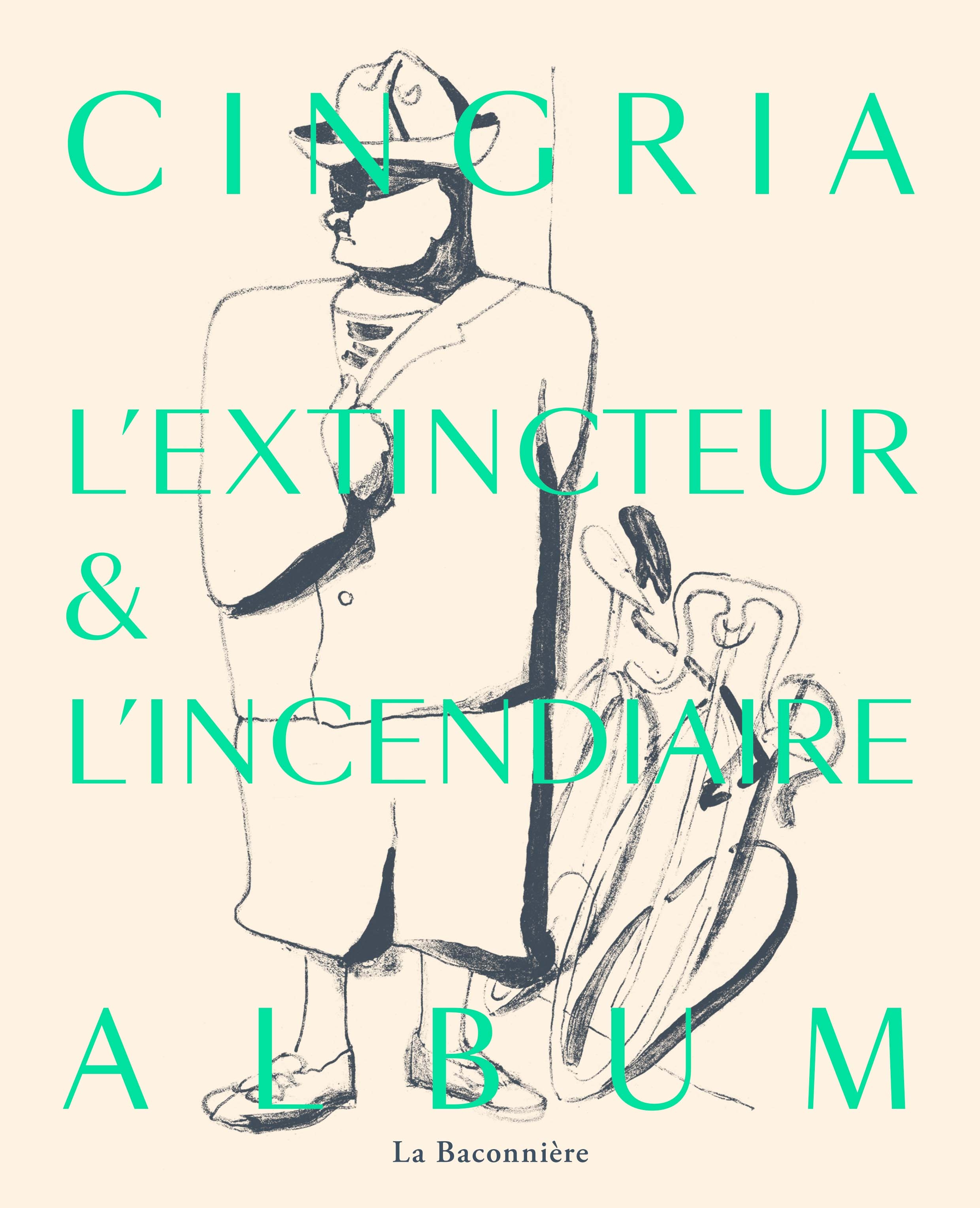

Et les archives de vos milliers de textes, Monsieur l’homme de lettres? Daniel Maggetti souligne qu’elles n’auront jamais été rangées bien soigneusement par le studieux vagabond. Du moins aura-t-on retrouvé plusieurs dizaines de cartons remplis de dossiers et de papiers après sa montée au ciel, qui font ici le bonheur des chercheurs et la splendeur indéniable de Cingria L’Extincteur et l’Incendiaire…

Iconographiquement et pour maints détails biographiques, cet album est un trésor dont il faut remercier les collaboratrices et collaborateurs (comme on dit à la police) de Daniel Maggetti.

Question contenu, le poète de théâtre Valère Novarina scintille en avant-propos, avec une anecdote biographique exquise (son père a connu Charles-Albert en 3D) et une appréciation parfaite de son art: «L’écriture de Cingria ne cesse d’élargir tout ce à quoi elle touche – c’est-à-dire la lettre qu’elle libère – et défait chacune des choses qu’elle invoque des lieux communs qui la hantent; c’est un regard quasi adamique qu’elle pose sur le monde, rehaussé sans cesse, et revigoré de cette vibration théophanique, à la manière des mosaturcs; un langage d’analphabète (ce gréco-latin ne savait pas l’orthographe, Dieu merci, comme les médiévaux, puisqu’il n’y en avait pas), amoindri par rien qui sente l’écritoire ou l’académie, et qui redonne le monde dans son idiotie primitive et hallucinée».

Pour l’approche «génétique» des documents recueillis souvent inédits, et leur mise en perspective biographique, révérence aux dames Maryke de Courten, Océane Guillemin et Alice Bottarelli. Côté Mesieurs, Alessio Christen éclaire la galaxie profuse des publications de Cingria en revues et journaux, tandis que Thierry Raboud rappelle la plus essentielle cohérence de corps et d’âme, d’harmonie «tenue ensemble» et de finition architectonique de l’Œuvre.

Aux dernières nouvelles, les Petites Feuilles, que j’avais relancées dans les années 90 avec Pierre-Olivier Walzer à la seule gloire de Charles-Albert, font l’objet d’une dernière livraison (octobre 2021) positivement squattée par la jeune autrice (auteuse, ou autorelle, comme vous voudrez) du nom de Myriam Wahli, laquelle se pose en «vedette» autoproclamée d’un narcissisme plus ou moins inspiré, pastichant le ton et la manière du petit journal d’origine et multipliant les piques et les vannes à l’encontre de la «basse-cour» des lettres romandes actuelles…

Si le génie poétique de Cingria n’y est pas du tout, certaine insolence indocile potache y fait florès et c’est pourquoi je lui donnerai le (tendre) coup de pied final du vieil âne et la bise de Bon Pour La Tête…

«Cingria, L’Extincteur et l’Incendiaire», coll., conçu par Océane Guillemin avec la collaboration d’Alice Bottarelli, sous la direction de Daniel Maggeti, Editions La Baconnière, 184 pages.

À lire aussi