France-Algérie: Macron aura-t-il le courage de créer une commission vérité?

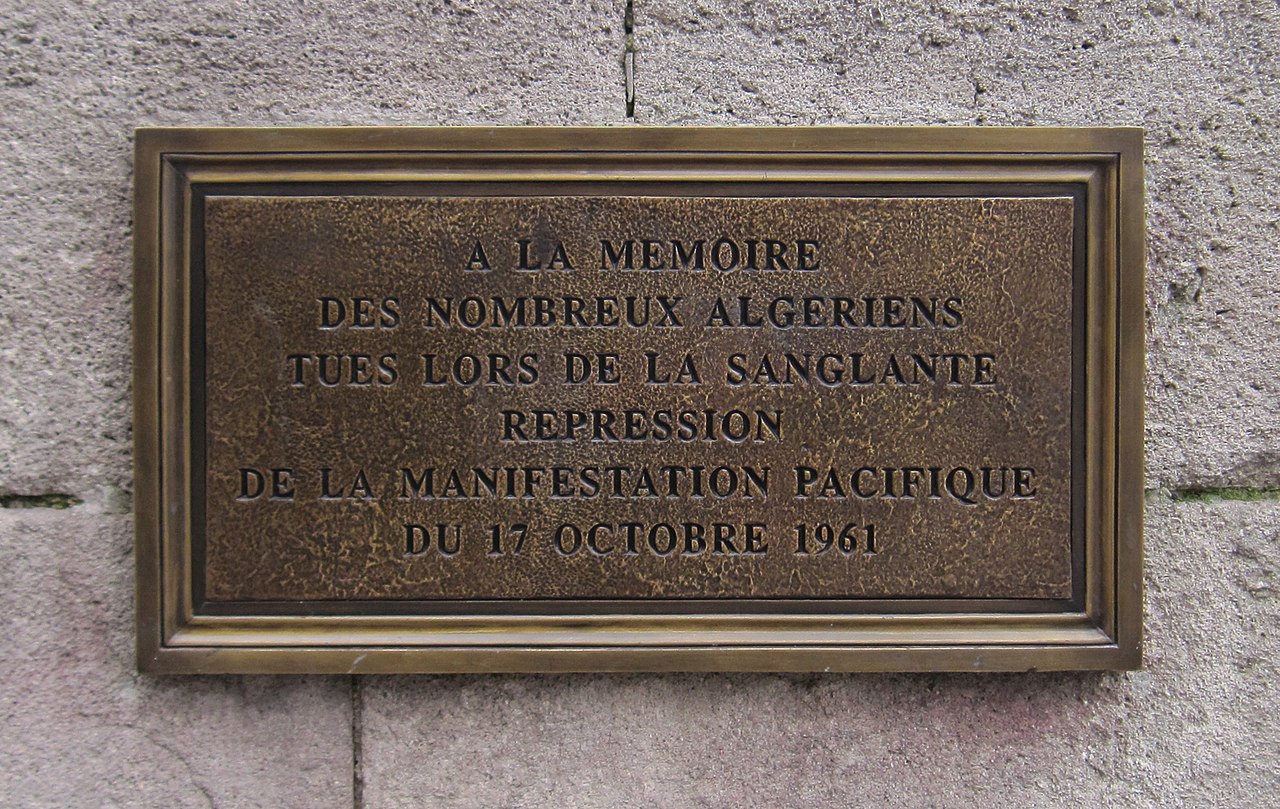

Plaque commémorative à la mémoire des victimes du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. – © DR

Pierre Hazan, ancien journaliste et correspondant diplomatique, conseiller spécial en matière de justice de transition au Centre pour le dialogue humanitaire (CDH), à Genève.

Cet article a été publié pour la première fois sur le site JusticeInfo.net.

La France a toujours mal à sa mémoire algérienne. Pendant des décennies, et en dépit de l’évidence, la France a vécu avec l’histoire officielle « d’opérations de maintien de l’ordre », bien que cette guerre ait fait, selon les estimations, entre 300.000 et 400.000 morts entre 1954 et 1962, dont près de 25.000 soldats français, et obligé un million et demi de « pieds-noirs » – des Européens vivant en Algérie, parfois depuis des générations – à prendre le chemin de la métropole.

En 2000, le général Paul Aussaresses se vantait encore d’avoir torturé et tué de ses mains « 24 suspects algériens ». En 2005, un alinéa – finalement abrogé – de la loi « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » soulignait les soi-disant « aspects positifs de la colonisation ».

Depuis, le discours et les esprits ont heureusement évolué, y compris grâce au président Nicolas Sarkozy pourtant rétif à la repentance. En 2007 à Constantine, celui-ci a reconnu que « le système colonial était injuste par nature et qu’il ne pouvait être vécu autrement que comme une entreprise d’asservissement et d’exploitation », tout en prenant garde de rappeler « les souffrances, les douleurs et les peines de part et d’autre ». Le 17 octobre 2012, son successeur François Hollande a rendu hommage aux Algériens tués à Paris 51 ans plus tôt, alors qu’ils manifestaient pacifiquement pour l’indépendance de leur pays.

Gestes symboliques et rapport Stora

Mais c’est Emmanuel Macron qui s’est senti le plus libre pour affronter cette page de l’histoire de son pays. Premier président français né après l’indépendance algérienne, il a multiplié les initiatives pour affronter l’héritage si longtemps passé sous silence de cette guerre. En campagne électorale lors d’une visite à Alger en 2017, il dénonce la colonisation comme « un crime contre l’humanité », au grand dam d’une partie des rapatriés et de l’extrême-droite. En septembre 2018, il affirme venu « le temps de la vérité » sur la mort de Maurice Audin, un jeune mathématicien français « exécuté ou torturé à mort » par des militaires français, pour son engagement en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Le 20 septembre dernier, il « demande pardon » aux harkis – ces auxiliaires algériens de l’armée française – pour « l’abandon de la France » et annonce, « avant la fin de l’année », un projet de loi « de reconnaissance et de réparation ».

Surtout, le 24 juillet 2020, Emmanuel Macron demande à l’historien Benjamin Stora de faire des propositions « pour apaiser » les mémoires sur la guerre d’Algérie et la colonisation française de ce territoire (à partir de 1830). Dans son rapport remis en janvier 2021 au président français, Stora a donc proposé, entre autres mesures, la création d’une « Commission vérité et mémoire ». Cette commission, qui serait formée de « différentes personnalités engagées dans le dialogue franco-algérien » pourrait formuler des recommandations, suggérait Stora, notamment sur les commémorations, la restitution d’archives, l’enseignement de l’histoire de cette guerre, la création d’un musée, la tenue de colloques…

Pourtant, les mois ont passé et, à ce jour, l’Élysée n’a pas donné suite à ce projet.

Contexte national et réaction algérienne

Le discours enflammé contre l’Islam du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour (15% d’intentions de vote dans les sondages sans être un candidat déclaré), dont la famille est originaire d’Algérie, le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, la décapitation en 2020 de l’instituteur Samuel Paty par un djihadiste, et les élections en point de mire au printemps prochain, ont transformé en champ de mines politique les suites à donner au rapport Stora.

D’autant plus que la réaction en Algérie a été formidablement critique à l’égard de ce rapport. Depuis des décennies, l’Algérie réclame « des excuses » de la part de l’ancienne puissance coloniale. Elle n’a donc pas apprécié que Stora ait exprimé ses doutes sur le fait qu’« un nouveau discours d’excuses officielles suffira à apaiser les mémoires blessées », privilégiant la nécessité « de poursuivre la connaissance de ce que fut le système colonial ». L’historien algérien Nourredine Amara a accusé Stora de « révisionnisme » dans « son inventaire à la Prévert » qui « trie, sélectionne, nivelle et hiérarchise l’histoire ». Amara rejette « cette opération de pacification des mémoires » qui se traduirait, selon lui, par « une sorte de morale autoritaire », préférant un conflit des mémoires plus productif. Fin septembre, le président français dénonce finalement « le système politico-militaire (en Algérie) qui s’est construit depuis l’indépendance en 1962 sur cette rente mémorielle ».

Les attentes restent radicalement différentes d’un côté et de l’autre de la Méditerranée. En Algérie, des actes de contrition de la France et la restitution des archives sont attendus, alors que le gouvernement Macron, dans la France multiculturelle d’aujourd’hui, souhaite pacifier les différentes mémoires concurrentes, celles des fils et petit-fils d’immigrés algériens, de harkis, de rapatriés, de soldats… De fait, une Commission vérité et mémoire sur la guerre d’Algérie n’aurait jamais autant de raison d’exister qu’aujourd’hui alors que l’extrême-droite surenchérit dans le discours nationaliste, limité aux racines chrétiennes de la France et à la rhétorique anti-Islam. Cela demanderait un véritable courage politique de créer une telle Commission pour être à la hauteur des enjeux actuels : en assumant le passé algérien de la France, contribuer à redéfinir de manière inclusive l’identité française pour le 21e siècle.

À lire aussi