Voyage autour de mes gènes

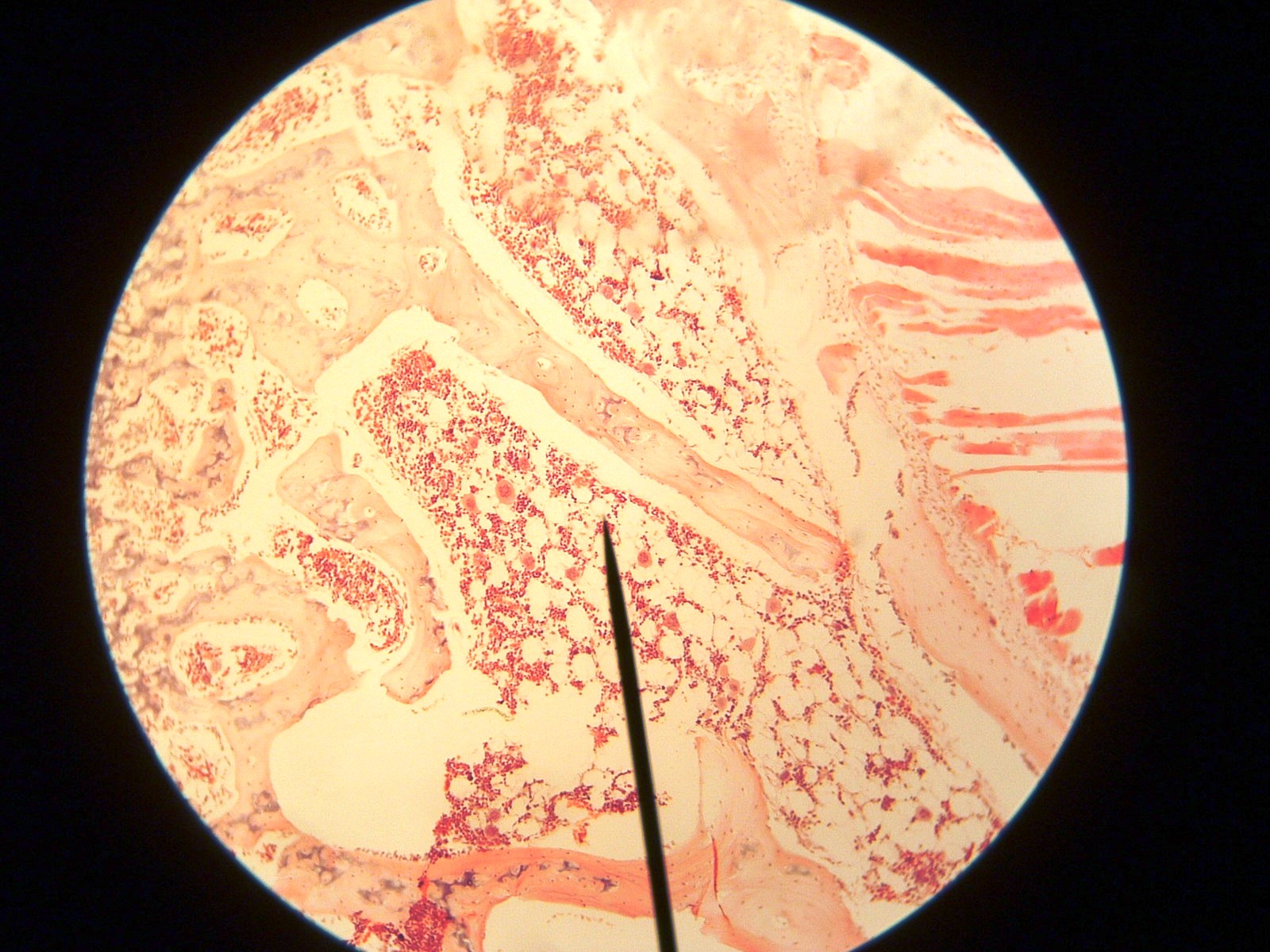

Cellules de la moelle osseuse observées au microscope. – © Andrjusgeo

En 1936, l’écrivain hongrois Frigyes Karinthy est opéré d’une tumeur au cerveau. Et il décide, en qualité d’écrivain, de raconter son aventure dans un livre: Voyage autour de mon crâne. Loin de lui, précise-t-il dans sa préface, l’idée de confronter par plaisir son lecteur à cette «expérience scabreuse». Simplement, de raconter une histoire qui lui est arrivée, comme elle peut arriver à chacun.

Je n’ai ni la plume, ni la célébrité méritée de Karinthy. Je me contenterai donc de reprendre ses pudeurs à mon compte. Loin de moi l’envie de vous imposer du sensationnel, du sanglant, du scabreux. Il faut juste que je vous raconte. Une histoire de maladie rare.

Rares mais nombreuses

Une maladie rare a une définition très précise. C’est une pathologie qui touche moins d’une personne sur 2000. Il en existe environ 7000, d’origine génétique pour leur majorité, qui concernent 300 millions de personnes dans le monde. En Suisse, on estime que 7,2% de la population est atteinte d’une maladie rare, soit environ 600’000 malades. La moitié sont des enfants.

Pour compléter la carte d’identité, il faut ajouter qu’une maladie rare est communément sévère, chronique, invalidante, potentiellement mortelle et souvent incurable jusqu’à nouvelle avancée scientifique.

Et cela pose des problèmes, chroniques eux aussi, aux patients, à leur entourage, et aux Etats. Pour n’en citer que quelques uns: la grande disparité géographique des malades, la rareté des expertises, les difficultés d’accès aux traitements, quand traitements il y a, et l’errance diagnostique — nous y reviendrons.

En Suisse, le réseau ProRaris est chargé d’établir des liens entre patients, de coordonner les relations entre malades, proches et soignants, de porter la voix des concernés auprès du gouvernement, c’est, comme il se définit, un lobby de patients.

L’an dernier, à l’occasion de la Journée internationale des maladies rares, ProRaris fêtait ses dix ans d’existence. L’occasion pour Loredana d’Amato Sizodenko, responsable du portail romand des maladies rares aux HUG, de revenir sur ce que fait et ne fait pas encore la Confédération.

Programmes européens, assurances-maladie et médicaments orphelins

ProRaris a déjà mené quelques unes de ses missions à bien, en particulier la reconnaissance par les autorités de l’enjeu de santé publique que constituent les maladies rares. En 2014, le Conseil fédéral a lancé le «concept national maladies rares», afin d’identifier les problèmes et les objectifs à tenir, exigés par cette question toute particulière. Avec un obstacle de taille: le «concept national» est pour le moment sans financement, déplorait Loredana d’Amato Sizodenko, alors que la France en est déjà à son troisième plan national.

Autre écueil: la Suisse n’est pas membre des Réseaux Européens de Référence pour les maladies rares, pilotés par la Commission Européenne et au nombre de 24 dans l’UE. Dans la pratique, la Confédération participe comme pays associé aux programmes-cadres de recherche et innovation de l’UE depuis 2004. Les chercheurs suisses ont le même droit d’accès aux subventions que leurs homologues européens. Mais cela s’arrête là. Il n’y a pas de partage de données et de compétences, pas de plateforme de télé-médecine entre l’Union européenne et la Suisse, ce qui peut entraver très concrètement le travail des chercheurs. Et ce pour une raison juridique: la Confédération n’applique pas la directive européenne relative aux soins de santé transfrontaliers.

Enfin, la question des traitements est au cœur des préoccupations des associations de patients. Et qui dit traitements des maladies rares dit argent. Les médicaments dont il est question ici sont appelés des médicaments orphelins, en raison du faible nombre de personnes susceptibles d’y avoir recours. Difficiles, longs et très coûteux à développer pour les laboratoires, ils n’offrent aucune perspective d’intérêts économiques. Conséquence: des prix extrêmement élevés, plusieurs centaines de milliers de francs par an pour des thérapies géniques ou des immunothérapies de pointe. Et de tels coûts sont susceptibles de mettre un frein à la prise en charge par les assurances-maladie.

A cela, répondent les responsables de ProRaris, il n’y a pas de bonne solution. Une garantie de sanctuarisation des brevets est offerte aux laboratoires qui découvrent de nouvelles molécules, mais même ainsi, il est impossible de réduire les coûts finaux. Il faut donc compter sur la bonne volonté des caisses d’assurance. Aujourd’hui, l’AOS prend en charge tout médicament prescrit conformément aux indications de Swissmedic et présent dans la Liste des spécialités, ce qui représente environ 80% des traitements contre les maladies rares. Reste que faute d’investissements dans la recherche et d’harmonisation internationale, 95% des malades n’ont à ce jour pas de traitement permettant la guérison.

Mutation acquise du gène PIG-A

A moins que vous ne déteniez un diplôme de médecin hématologue, il est fort possible que vous n’ayez jamais entendu parler de ma maladie rare. Elle tient en trois lettres: H.P.N., pour Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne, dite aussi maladie de Marchiafava et Micheli, du nom de deux de ses découvreurs. Depuis le XIXème siècle, un petit millier de cas ont été identifiés.

De quoi il s’agit, voilà la difficulté. D’une mutation génétique des cellules souches du sang, situées dans la moelle osseuse, et plus précisément du gène PIG-A. Cette mutation entraîne la production de cellules sanguines anormales, dépourvues du système de protection habituel contre le complément, un mécanisme particulier du système immunitaire. Ledit système ne les reconnait donc pas, et les détruit. C’est ce que l’on appelle l’hémolyse.

Que mon propre corps jouait contre moi, il a fallu du temps pour le découvrir. En passer par des années d’errance diagnostique, de visites hebdomadaires chez le médecin pour une infection par-ci, une douleur par-là, sans explications.

Le cauchemar des patients atteints de maladies rares encore non diagnostiquées est de s’entendre dire, par un médecin à bout de nerfs et de solutions, «c’est dans votre tête». C’est humain mais vexant, peu constructif, et surtout, dans le cas qui me concerne, c’était en quelque sorte vrai. Ce qu’il y avait «dans ma tête», un jour de janvier 2013, était un accident vasculaire cérébral. Provoqué par l’hémolyse. Le diagnostic, HPN, est tout de même tombé cinq ans plus tard — dans le monde des maladies rares, c’est plutôt rapide.

Que mon propre corps joue contre moi, je ne l’ai pas encore tout à fait assimilé. Ce corps dont il est de bon ton aujourd’hui de prendre soin, qu’il faut aimer, chérir, célébrer, entretenir, est mon ennemi mortel. Il faut pourtant bien cohabiter.

En vrac, l’HPN provoque une anémie chronique, de la fièvre, des infections, une fatigue extrême, des troubles rénaux, du foie, de la rate, des accidents vasculaires cérébraux ou d’autres parties du corps, notamment le cœur ou les organes digestifs, et dégénère en leucémie aigüe. Querelles de voisinage. Auxquelles la médecine apporte sa main du miracle.

Juste à temps pour me l’administrer est apparu sur le marché le Soliris, un anticorps développé par un laboratoire américain qui permet, en deux perfusions mensuelles, de stopper le carnage, de stabiliser l’état des patients. Stabiliser, pas guérir.

Pour moi comme pour beaucoup dans le même cas, il faut aussi admettre cela: je ne guérirai pas. Au mieux, ce sera le statu-quo.

J’ai signé pour le statu-quo, un contrat à vie avec Soliris. La Sécurité sociale, elle, m’a signé une prise en charge complète des 400’000 euros annuels que coûte la molécule. Prise en charge assurée aussi en Suisse. Malgré quelques contraintes administratives supplémentaires, Soliris fait bien partie de la liste des spécialités reconnues par Swissmedic et les caisses d’assurance-maladie.

Avalanche de miracles en plein désarroi. Miracle de la médecine moderne, des progrès de la génétique et de l’immunothérapie. Miracle du système de santé français, miracle de l’hôpital public…

La solitude des super-héros

Miracles maussades, quand même. On vous promet de «mener une vie normale»: une vie normale sous perfusion, une vie normale qui coûte «un pognon de dingue» comme dirait notre président, une vie normale qui pique, qui fait mal, qui fatigue, qui lasse. On parle beaucoup ces temps-ci des conséquences psychologiques de la crise du Covid-19. Nous en avons vu les ravages à grand échelle. Il serait bon que le versant psychologique des «questions de santé publique» soit davantage envisagé.

J’ai réfléchi, souvent, à la manière dont je parlerais de ma maladie à ma petite sœur de dix ans. J’ai muté, je suis donc une mutante, une sorte de super-héroïne façon X-Men. Une maladie rare vous fait entrer dans un monde à part, peuplé de blouses blanches, d’aiguilles, de compresses, de scanners et d’analyses de sang. D’où vous observez la santé des autres avec un mélange d’envie et de réconfort. Un monde dont personne ou presque ne connaît le nom, pas même les médecins.

Briser la solitude dans laquelle sont plongés patients et proches, c’est l’une des missions que se donne le Conseil fédéral, dans son rapport sur la question des maladies rares publié le 17 février dernier. L’accent est mis sur l’organisation des patients en associations, et sur le financement des activités de ces associations: information, soutien moral et matériel, orientation médicale vers les centres de spécialités, communication. Financements qui manquent encore. Le Conseil fédéral, à l’adoption de ce rapport, s’est donné et a donné à l’OFSP l’horizon 2022-2027 pour voir les premières réalisations concrètes…

En France, l’association HPN-Aplasie médullaire indique qu’il existe 800 malades identifiés, sans doute davantage qui s’ignorent. Son travail de médiation entre patients et médecins fonctionne, je reçois dans ma boîte mail, vulgarisées, les dernières communications scientifiques, les nouvelles des essais cliniques… J’ai voulu interroger mes coreligionnaires suisses, j’ai peiné à les trouver. Il faut dire qu’en proportion, ils ne devraient pas être plus d’une centaine. Deux médecins spécialistes des Hôpitaux de Genève m’ont répondu ne pas savoir précisément combien de personnes étaient atteintes de HPN en Suisse. Et qu’à leur connaissance, il n’existait pas encore d’organisation de patients. C’est l’illustration d’un constat du même rapport du Conseil fédéral, le sentiment, partagé par malades et proches, d’être «abandonnés avec la maladie». Depuis l’absence de sensibilisation en milieu professionnel, scolaire et même médical et para-médical, jusqu’au système de codage des pathologies et de partage des registres de patients qui n’est pas uniformisé et insuffisant à l’échelle nationale, beaucoup de travail reste à faire.

L’information, la «sensibilisation», puisque tel est le but des Journées internationales de tout et rien, progresseront, à n’en pas douter. La médecine progressera encore, c’est une certitude. Elle nous épatera, des vies seront sauvées. Resteront les questions lancinantes auxquelles les médecins ne répondent pas, qui fleurissent à la nuit tombée dans la tête des malades: pourquoi moi? à quoi bon? Je n’ai pas encore trouvé mes réponses. Je sonde le fond des flacons de Soliris. On ne sait jamais.

À lire aussi