«Téléréalité» d’Aurélien Bellanger, genre Balzac au petit pied…

Le plateau d’American Idol, quintessence du divertissement télévisé. – © Josh Hallett

Il fut un temps encore récent – disons entre le début des années 60 et la fin des années 80 du siècle passé – où un certain chic littéraire à la française consistait à dénigrer, dans le processus du roman, les notions d’histoire et de personnage, pour ne plus s’en tenir qu’au texte, à la textualité, au sous-texte et autres particularités considérées jusque-là comme secondaires, sauf par le public non initié.

Dit un peu grossièrement, alors même qu’on se gorgeait de moralisme politico-social, entre autres idéologies freudo-marxiennes, parler simplement de la société, de ses composantes humaines et de ses conflits, de ses transformations et de leurs conséquences sur les individus, paraissait indigne de l’écrivain, par ailleurs sur-considéré en fonction de son engagement «citoyen»…

Sans parler d’un Proust ou d’un Céline qui dépassaient les têtes par la force de leur style, ces remarquables peintres de la société qu’avaient été ou continuaient d’être un Jules Romains ou un Georges Simenon, étaient plutôt mal vus des purs «littéraires», alors qu’on reléguait un Zola ou un Balzac dans les casiers de l’enseignement élémentaire de la littérature.

Sur quoi surgit Michel Houellebecq, qui mit positivement les pieds dans le plat avec son scannage de la société des années 80, de sa réalité et de ses fantasmes, de ses faits et gestes ressaisis par ses traits de langage. Dans un essais qu’il lui a consacré, Aurélien Bellanger parle de Houellebecq comme d’un «écrivain romantique», mais le romantisme réel de l’auteur de Sérotonine n’a rien d’éthéré, qui découle d’une vision réaliste et «panique», proche d’un certain fantastique urbain inauguré, précisément, par l’encombrant Honoré de Balzac.

Du Minitel aux Enfants de la télé

Ce long préambule me semblait nécessaire pour mieux situer, avec le recul des années, ce qu’ont représenté l’apparition, puis l’évolution thématique des livres de Michel Houellebecq, préfigurant ou accompagnant un mouvement plus général de retour à un regard des écrivains plus «réaliste», ou plus «balzacien», sur la société en mutation, où le roman jouerait son rôle sans se confondre avec celui du reportage, comme il en est allé plus naturellement chez les auteurs anglais ou américains, notamment. À ceux-ci font d’ailleurs penser les romans de Maylis de Kerangal, par exemple dans le mémorable Construire un pont, et les premiers romans d’Aurélien Bellanger me semblent appartenir à la même tendance.

Plus que du prof de lettres ou du journaliste, il y a quelque chose de l’ingénieur chez ces romanciers-là, et la curiosité singulière de Bellanger pour le Minitel dans La Théorie de l’information autant que celle de Maylis de Kerangal pour les actes chirurgicaux détaillés des transplantations cardiaques dans Réparer les vivants, sont aussi significatives que les connaissances de Michel Houellebecq en matière d’agronomie et d’économie. Est-ce dire que la littérature gagnerait à se faire plus «documentaire»? Je dirais plutôt: à se faire plus universellement «poreuse», ou plus précisément encore : plus attentive aux données immédiates du quotidien.

Et quoi de plus immédiatement quotidien, alors, que la nouvelle donnée de la télé pour les enfants du siècle que nous fûmes en découvrant le monde (ou plutôt une partie de celui-ci, mais avec sa magie en noir et blanc) avec Rintintin, Thierry la Fronde ou Continents sans visas? Cela pour la Préhistoire. Alors que l’histoire des Enfants de la télé selon Aurélien Bellanger, dans Téléréalité, commence en couleurs dans les années 90…

A nous deux Paris, et ce qui s’ensuit…

La référence au jeune Eugène de Rastignac du Père Goriot s’impose dès la première partie de Téléréalité, dont le protagoniste, lui aussi venu du Sud, va conquérir Paris à sa façon, fort de considérables compétences en matière de comptabilité et de gestion, ajoutées à une vraie passion adolescente pour la télé dont il a une formidable collection d’émissions enregistrées, mais sans la prestance, ni le charme, ni l’intelligence pénétrante, la sensibilité surfine, la rouerie et la dévorante ambition du personnage de Balzac, d’ailleurs cité nommément par Bellanger dans la foulée.

Fils d’entrepreneur en plomberie dans la Drôme et environs, Sébastien Bitereau (le surnom bite-en-trop lui pend au nez comme à son père) a découvert, fasciné, par l’entremise d’un vieux réparateur de télés, le mystère du fonctionnement des tubes cathodiques, sans faire trop attention à la même époque aux réalités télévisuelles du Club Dorothée et de Chevaliers du Zodiaque – son premier émoi tout personnel remontant à l’air de flûte de Bonne nuit les petits -, mais un émerveillement plus décisif que sa passion naissante pour la télé remonte à sa découverte du Plan comptable général en lequel, préparant un bac G dans la section gestion, il trouve le «compagnon idéal» qui lui offre les clefs de la compréhension du monde environnant.

Sur cette base sûre, Sébastien acquiert les outils de la bureautique et du traitement des études de cas qui lui permettront plus tard de briller, mieux qu’en «premier comptable de la Drôme», son rêve de bachelier : en producteur-manager de concepts télévisuels au plus haut niveau de l’audiovisuel français.

Voilà donc pour le départ de Téléréalité, à la fois houellebecquien dans son traitement du matériau et du meilleur Bellanger par ses observations personnelles et l’alacrité de son récit.

L’irrésistible ascension du très jeune fort en chiffres et en plans, d’abord coaché par un premier mentor du nom de Patrick Lepape, animateur vedette de La Roue de la fortune, auprès d’une Véronique sympa qui se chargera de le déniaiser dans la foulée, va le conduire ensuite (après le crash volontaire de l’hélico de Patrick en perte de popularité) dans les bons papiers de Pascal Sevran, à l’époque de La chance aux chansons, lequel lui fait rencontrer un soir (au Grand Véfour évidemment) un Charles Trenet sémillant qui le confirme dans sa conviction naissante que la télévision est un art, plus exactement «le grand art d’aujourd’hui», carrément «le seul équivalent de contemporain de l’opéra» au dire du fou chantant…

Quant à conclure que ceux qui font la télé sont les nouveaux Wagner ou les Verdi, les Rossini ou les Strauss des plateaux les mieux garnis: la suite prouvera qu’on retombe de haut. De fait, la télé, en ces années 90, perd de sa magie au profit de la réalité et de l’incontournable quart d’heure de notoriété signé Warhol, et le roman de Bellanger, tout intelligent qu’il soit (Sébastien a découvert entretemps Guy Debord et sa Société du spectacle), me semble perdre lui aussi de sa vitalité en multipliant les «études de cas» liées aux multiples occurrences de la concurrence et de la course aux parts de marché dont les lecteurs ont déjà été saturés par les médias. Bref, plus que d’art, il sera surtout question de business et de clinquant à l’ère du bling-bling sarkozien…

Les problèmes du personnage, de la fiction et du style

Si les 100 premières pages de Téléréalité m’ont «scotché», comme on dit, malgré la minceur du protagoniste et l’inexistence en 3D de ses interlocuteurs «reconnaissables» ou non au petit jeu du name-dropping cher à Houellebecq, la suite du roman, en dépit de trouvailles indéniables, comme celle qui voit l’indigent Cyril Hanouna lancer une émission du soir dans laquelle les invités racontent ce qu’ils ont vu à la télé dans la journée — exemple parfait de l’auto-contemplation stérile vers laquelle se dirigent également les réseaux sociaux à webcam que veux-tu… — me semble souffrir de la même maladie qui plombe actuellement la créativité française, à la télé et dans les sinistres séries hexagonales, comme si le romancier ne croyait pas à ses personnages, avec son Bitereau démarqué de Stéphane Courbit en clone phalloïde probablement moins «intéressant» que l’original, ses fades détours touristiques sur le yacht de Berlusconi ou son dénouement pathétique entre carnage «téléréel» et retraite au couvent du protagoniste et de Loana…

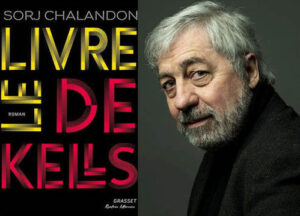

Reste une «étude de cas» proposée au lecteur: faire la part d’un très remarquable talent, en cette époque d’eaux basses du roman français, de la réception complaisante d’une critique réduite à l’état de service de promotion publicitaire, de la crise actuelle d’un Occident gavé et en panne de créativité, et celle aussi d’une lucidité vive et d’une écriture alerte mais d’un style encore dilué — la part du feu auquel on espère qu’Aurélien Bellanger saura se confronter demain avec autant de folle ambition, de «fruit» et de «bête», de générosité et de poésie qu’un fou du roman à la Balzac…

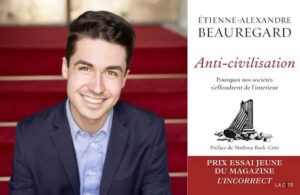

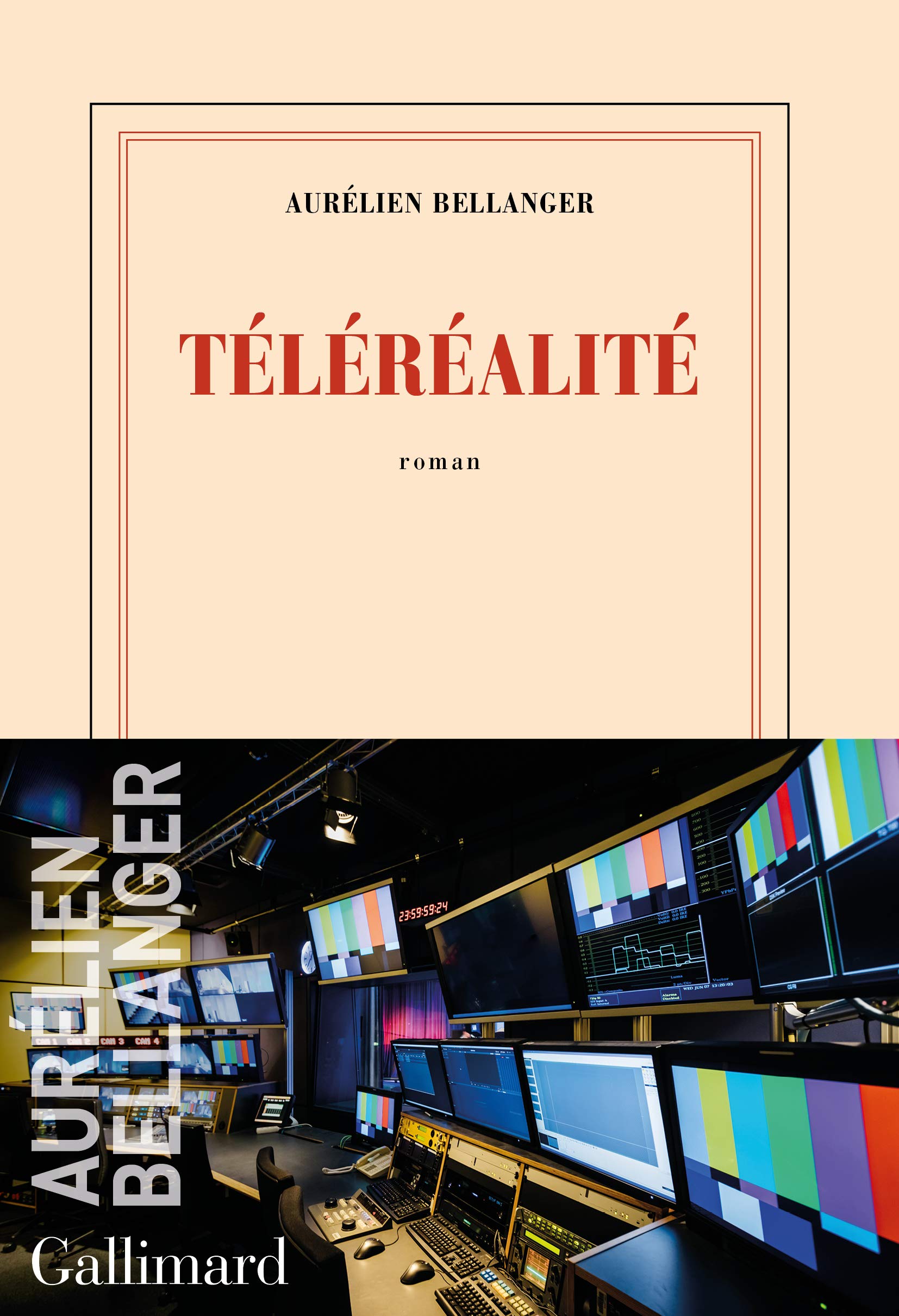

Aurélien Bellanger. Téléréalité. Gallimard 243p. 2021.

À lire aussi