Penser la perception: pratiques et idées dans l’art des 50 dernières années

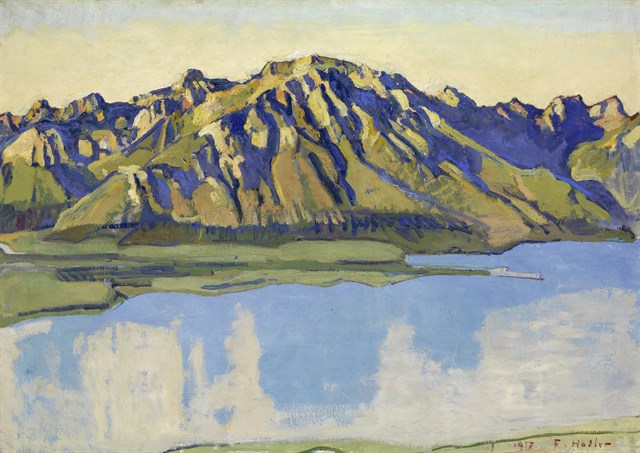

La fontaine Stravinsky, réalisée en 1983 par Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, dans le IVème arrondissement de Paris. – © Igh75 CC via Flickr

Qu’est-ce qui gouverne leur conception de l’instant et l’importance ou non des lieux qu’ils habitent – la tête d’une carte de tarot dans une immense sculpture creuse pour Niki de Saint Phalle, un HLM en bordure de Rome pour les prolétariens Jean-Marie Straub et Danielle Huillet, une villa à Monte-Carlo pour Helmut Newton et Alice Springs, une petite maison dans le XXème arrondissement à Paris pour Chantal Akerman, un appartement bourgeois dans la même ville, rue des Saints-Pères, pour le maoïste Joris Ivens.

Le vent, l’odeur et l’instant

Le livre s’ouvre par une scène de ménage entre Danièle Huilet et Jean-Marie Straub et se ferme par une scène du même genre entre Alice Springs et Helmut Newton. Il y est beaucoup question de film, de photographie et d’écriture. De la photographie grattée par Robert Frank ou Helmut Newton. De l’image projetée sur une multitude d’écrans par Chantal Akerman. De la valeur de l’instant pour Pipilotti Rist, Tal Coat, Chantal Akerman Gisèle Freund ou Nathale Sarraute. Ce livre est donc très riche en contenu et nous ne pouvons bien sûr ici qu’à peine l’effleurer.

Bernard Plossu, par exemple, photographe né au Viêtnam, y confie magnifiquement: «je photographie le temps, la pluie, la chaleur, le vent, la poussière. Le photographe est un bouddha qui marche, toujours en éveil, qui consacre l’essentiel de son temps à scruter l’évidence, qui ne cherche pas une photographie du temps arrêté, ou de l’instantané, mais une photographie de l’absence de temps. Un écho plutôt qu’un moment, un silence plutôt qu’un cri». «Et ce qui change d’un pays à l’autre, ajoute-t-il, ce ne sont pas les paysages mais les odeurs, celles des parcs parisiens, des rues égyptiennes, des postes d’essence mexicains, du bacon anglais.»

L’amour, la passion, les femmes

Dans leur entretien, Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely racontent leur amitié, puis leur amour, l’immense passion qu’ils ont l’un pour l’autre et aussi, et c’est très intéressant, comment s’est réalisé le bassin Stravinsky à Beaubourg. Pierre Boulez, ayant vu et aimé une sculpture de Tinguely à Bâle, a demandé à Claude Pompidou d’agir et elle en a parlé à Jacques Chirac. Cette fontaine devait remplir toute la place et Tinguely a dit: – Non, il faut laisser un espace pour que les enfants puissent y jouer au football. Les enfants sont son étalon de mesure, dit-il. Si face à l’une de ses œuvres en mouvement, ils se sentent bien, c’est ok. Bref, les deux parlent si bien de leurs œuvres qu’on ne peut qu’être impressionné par l’intelligence qu’ils en ont.

La saint-galloise Pipilotti Rist nous semble en être l’une des dignes héritières avec son constant questionnement du corps féminin et son goût pour la provocation réfléchie et pleine de multiples facettes. Elle use des images les plus communes pour tenter de défaire les préjugés enfouis dans l’inconscient. Pour elle, aucun tabou ne doit entourer le corps féminin, ni les règles, ni la nudité, la fragilité, le désir, la rage ou l’angoisse – ainsi, dans son travail d’installation, tout fait sens, tout fait image. «Depuis des années, mon propos est de considérer, sous plusieurs angles, ce qui fait la différence entre les sexes, car je suis persuadée que la manière dont chaque être humain vit son identité sexuelle détermine l’évolution de la subjectivité de l’individu et constitue la base de son comportement social et politique», dit-elle.

Chantal Akerman, quant à elle, raconte que c’est en voyant Pierrot le fou qu’elle est entrée en cinéma comme on entre dans les ordres. Elle l’a vu dans un cinéma sur les grands boulevards à Bruxelles. Elle ne s’était jamais intéressée au cinéma et en sortant de ce film-là, elle a dit: Moi, aussi, je veux faire des films, du cinéma. Elle quitte alors Bruxelles pour aller vivre à New York qu’elle imaginait comme la ville moderne par excellence, et elle découvre une ville du début du XXème siècle, bien moins moderne que Paris. New York, où elle tournera Je, tu, il, elle. Un film dont elle est l’actrice principale: une fille rentre dans une pièce, enlève tout ce qu’il y a, ne mange plus que du sucre, écrit des tas de lettres qu’elle n’envoie pas, se rhabille, au bout d’un mois, part, fait de l’auto-stop, masturbe à sa demande un camionneur, qui la pose devant une porte et derrière la porte, il y a la fille avec qui elle veut rester et à qui elle dit: j’ai faim. Elle aime beaucoup écrire et si elle n’avait pas vu Pierrot le fou, elle serait certainement devenue écrivain. Elle a d’ailleurs écrit un livre en tout point remarquable, très maîtrisé, Ma mère rit. Elle explique aussi que pour le film qui l’a révélée, Jeanne Dielman, on parle de temps réel et que c’est complètement faux. C’est un temps archi travaillé pour donner l’illusion du réel! Des fois le temps est étiré, d’autres fois, condensé. Il y a peu de texte. C’est un film quasi silencieux, traversé de peu de bruits et de peu de gestes. Elle a, dit-elle, toujours voulu dans ses films un rythme de la parole qui rappelle une prière. Et à propos de Delphine Seyrig et d’Aurore Clément, elle avoue n’être attirée que par les grandes blondes!

Pour Jana Sterbak, artiste du corps, universellement célèbre grâce à La Robe de chair pour albinos anorexique (une robe faite de tranches de viande cousues ensemble que Lady Gaga a plagiée), quand Jean Daive l’interroge sur ses motivations lorsqu’elle l’a réalisée, elle répond qu’elle a une formation d’historienne de l’art et que c’est dans cette discipline qu’elle puise certaines de ses idées, et que comme dans certains tableaux de la Renaissance, il s’agit de vanitas, de memento mori. La viande sèche devant le public. Le premier jour, elle est rouge et fraîche et ensuite, comme le corps de tout individu, elle se transforme, sèche et pourrit. Elle répond aussi très simplement à propos d’une œuvre représentant un homme avec un code barre sur la nuque, qu’elle l’a vu réellement mais qu’il s’agissait non pas d’un code barre mais de l’étiquette d’un chandail. Pour elle, l’art doit accepter le défi que lui pose la publicité, la télévision, le film. Il doit être spectaculaire et capable de foudroyer le spectateur, dit-elle.

Le centenaire d’Ulysse

Gisèle Freund raconte à Jean Daive comment elle a pu, en 1938, grâce à l’amitié d’Adrienne Monnier, qui les connaissait tous et les lui a présentés, photographier en couleurs Gide et Malraux, Mauriac et Sartre, et surtout en cette semaine du centième anniversaire de la sortie d’Ulysse, le contexte des photos qu’elle fit de James Joyce. Une commande de Life pour la sortie de Finnegan’s Wake. Elle lui a dit: votre livre est si compliqué, ce serait bien de faire un reportage pour l’expliquer, il a été d’accord et il est venu rue de l’Odéon, à la librairie d’Adrienne Monnier. Elle a fait des photos qu’elle devait envoyer d’urgence, elle a tellement stressé le chauffeur de taxi qu’il y a eu un accident, que son appareil s’est brisé, qu’elle a saigné, qu’elle est retournée voir Joyce et lui a dit: tout est foutu, le film, l’appareil, je n’ai plus rien, voilà ce que vous m’avez fait. Il lui a répondu: Revenez demain. Et le lendemain, il portait sa si fameuse veste rouge. Elle a donné les deux films à développer et à son grand étonnement, ils étaient tous deux en bon état. Et Joyce fut archi ravi de figurer sur la couverture du Time.

Crier dans le désert

Quand Jean Daive interroge Danielle Huilet et Jean-Marie Straub, ce dernier lui tient un discours resté d’une actualité étonnement brûlante, en affirmant que la fonction du cinéma est d’aider les gens à ouvrir l’éventail des sentiments, qu’il n’y a pas que les sentiments qui sont à la mode, ceux qu’on nous vend, qu’on nous impose, tous ces produits frelatés qui enferment les gens dans la prison du présent. «On ne vit pas dans le meilleur des mondes, affirme-t-il. On a fait trop de saloperies partout, de pourritures, de déchets, de destructions, de trous dans la stratosphère. Un film, dit-il magnifiquement, doit faire sentir aux gens que le développement, la croissance, le progrès sont des mensonges, que l’économie de soi-disant libre-marché conduit l’humanité à la barbarie et à la destruction de la planète». Et c’est en 1993, il y a 30 ans déjà, qu’il déclarait cela!

Les artistes en question

Ce livre contient donc de riches entretiens avec Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, Jean-Luc Godard, Roberto Matta et Alain Jouffroy, Betty Goodwin, Patrick Tosani, Georg Baselitz, Chantal Akerman, Gérard Garouste, Nathalie Sarraute, Jana Sterbak, Gisèle Freund, Francis Ponge, Marguerite Duras, Jean-Luc Moulène, Jean-Michel Alberola, Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, Joris Ivens, Antoine d’Agata, Pierre Tal Coat, André du Bouchet, Pipilotti Rist, Jean-Pierre Bertrand, Helmut Newton et Alice Springs, Raoul de Kayser…

«Penser la perception», Jean Daive, Editions L’Atelier contemporain, 400 pages.

À lire aussi