La cartographie radicale: une autre vision de notre monde

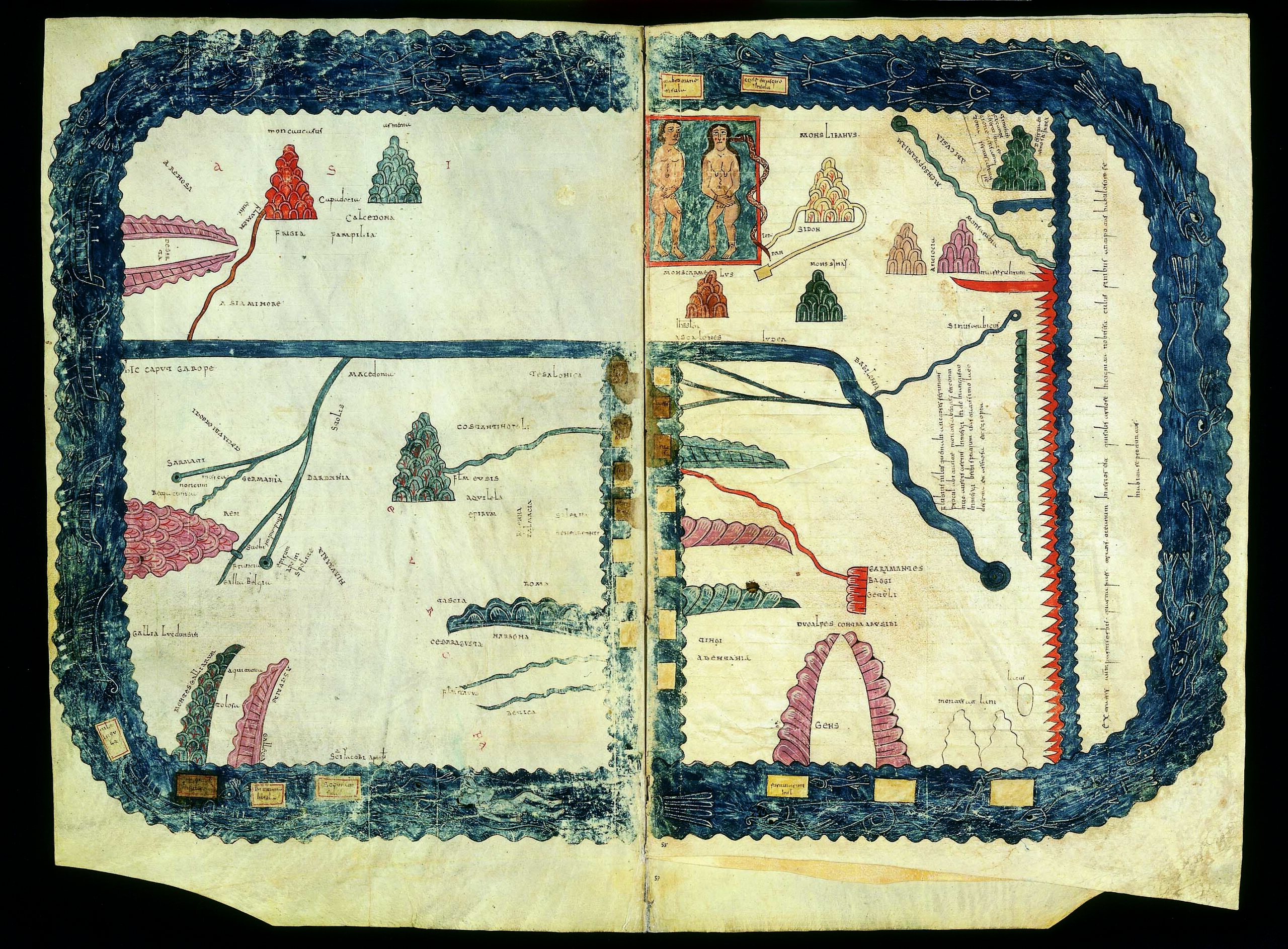

Mapa-mundi, Beato de Girona, Xème siècle.

D’où vient la cartographie critique?

Depuis quelques années, dans le sillon de la géographie radicale et de ses grands noms, David Harvey et Mike Davis notamment, une cartographie radicale se développe qui postule que l’exercice de représentation du monde est forcément subjectif et fondamentalement politique.

Le terme nait aux Etats-Unis au début des années 70 pour désigner une cartographie militante animée par des chercheurs que révoltaient les discriminations et les inégalités sociales et économiques. Au même moment, avec le lancement des revues Espace-Temps et Hérodote, apparaît en France la géographie critique. La cartographie radicale vient s’y greffer pour ensuite s’en émanciper dans les années 1990.

Les deux crises pétrolières, en 1973 et 1979, ont brutalement révélé à l’Occident son extrême dépendance à d’autres régions du monde. Les délocalisations, en Asie et surtout en Chine, rendent le monde multipolaire et polycentrique. Il faut inventer des cartes avec des projections décentrées. La micro-informatique démocratise les outils. Faire des cartes devient à la portée de tout le monde. Avec le développement fulgurant d’Internet, des réseaux sociaux et des blogs, l’accès aux données devient infiniment plus facile et plus rapide. Ces changements ont accompagné et grandement contribué à l’émergence de cette cartographie radicale. Il s’agit d’un mouvement encore informel, un champ ouvert, et, sous divers qualificatifs, de nouvelles explorations: cartographie décoloniale, des peuples autochtones, cartographie féministe, etc. Toutes s’emploient à développer des projets contestataires au service d’une plus grande justice sociale.

Autour des années 2000, il y a eu une prise de pouvoir de l’image sur le texte et l’apparition d’innovations technologiques décisives rendant possible la collecte, le stockage et le traitement d’information de manière ordonnée et d’en produire des représentations synthétiques accessibles à tout le monde; ce qui auparavant demandait des mois de travail laborieux, voire des années, se fait à présent d’un clic!

Oui, aujourd’hui, des centaines de projets cartographiques sont en cours de développement au niveau mondial, mettant cette discipline au service de la société civile et passant à l’offensive pour défendre des espaces de vie face aux multiples prédateurs capitalistes.

Des communautés bédouines du Néguev, par exemple, effacées des cartes israéliennes, créent des chambres d’hôtes qui apparaissent sur la carte des sites d’AirBnB et pour finir même sur la carte de Google!

Crayons et feuilles blanches

A la fin des années 1980, deux sociétés américaines se partageaient l’essentiel du marché des logiciels du dessin vectoriel: Adobe et Macromedia, mais nos deux auteurs, Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz, utilisaient Freehand qu’ils jugeaient plus ergonomique. Adobe rachète Freehand en 2005, pour, après l’avoir laissé dépérir, le faire disparaître en 2008. Cela signifiait, écrivent-ils, la perte d’années d’investissement et d’apprentissage et le retour à la case départ avec la perspective de devoir se résigner à un nouvel apprentissage hyper chronophage. Les voilà devenus eux-mêmes victimes du phénomène qu’ils avaient à cœur de cartographier, victimes du grand jeu des fusions-acquisitions! Ils décident donc de boycotter les produits Adobe et puisque face à ce monopole, il n’y avait pas d’alternative, de se remettre à travailler à la main et sur du papier! Et petit à petit, cela va leur permettre de remettre en débat moult conventions et de tenter de s’en émanciper.

En se servant des formes, des couleurs et des mouvements inventés par Kandinsky, Gontcharova, Lissitzky, Malevitch, Itten ou Paul Klee, ils usent d’un style géométrique et de formes synthétiques et efficaces. En cartographie, la recherche sur les formes est fondamentale, au moins autant que le travail sur le fond, disent-ils. Un dessin souple ou angulaire ne donne pas le même rendu. Les cartes thématiques étaient traditionnellement touffues, surchargées d’éléments qui se bousculaient dans tous les sens. Eux veulent réduire ce vacarme graphique et produire des images qui respirent, qui soient simples et épurées.

Quelles sont les intentions des cartographes radicaux?

Pour les auteurs, une carte doit dévoiler ce qui se cache dans les routines de tous les jours, susciter des débats, des interactions, des échanges, permettre de se forger un jugement éclairé. Leurs cartes sont souvent collaboratives et font appel à des personnes lésées, celles qui ne figurent sur aucune carte et à qui il s’agit de faire prendre conscience de leur présence sur le terrain et de la nécessité d’avoir des armes pour demander aux municipalités, par exemple, qu’il y ait chez eux aussi le tout-à-l’égout, des toilettes, des écoles, des lieux de soin.

Etre radical en cartographie, c’est faire apparaître ce qui est invisible, donner à voir ce qu’on ne voit pas! S’il y a débat, la carte aura atteint son but: impliquer les gens, provoquer leurs réactions, susciter, après l’étonnement et l’interrogation, une indignation, une révolte, des voies qui permettent de sortir de l’apathie et de tenter de passer à l’action.

La cartographie radicale est produite par des non-spécialistes et se passe de toute légitimation institutionnelle, elle assume clairement sa subjectivité et est impensable sans les réseaux sociaux qu’elle utilise comme canaux de communication. Son objectif est de porter un regard critique sur les frontières, de représenter les espaces effectifs de la vie des gens, de montrer les pauvres, les précaires, les migrants, être leur voix et, bien sûr, leur image.

Où sont les femmes?

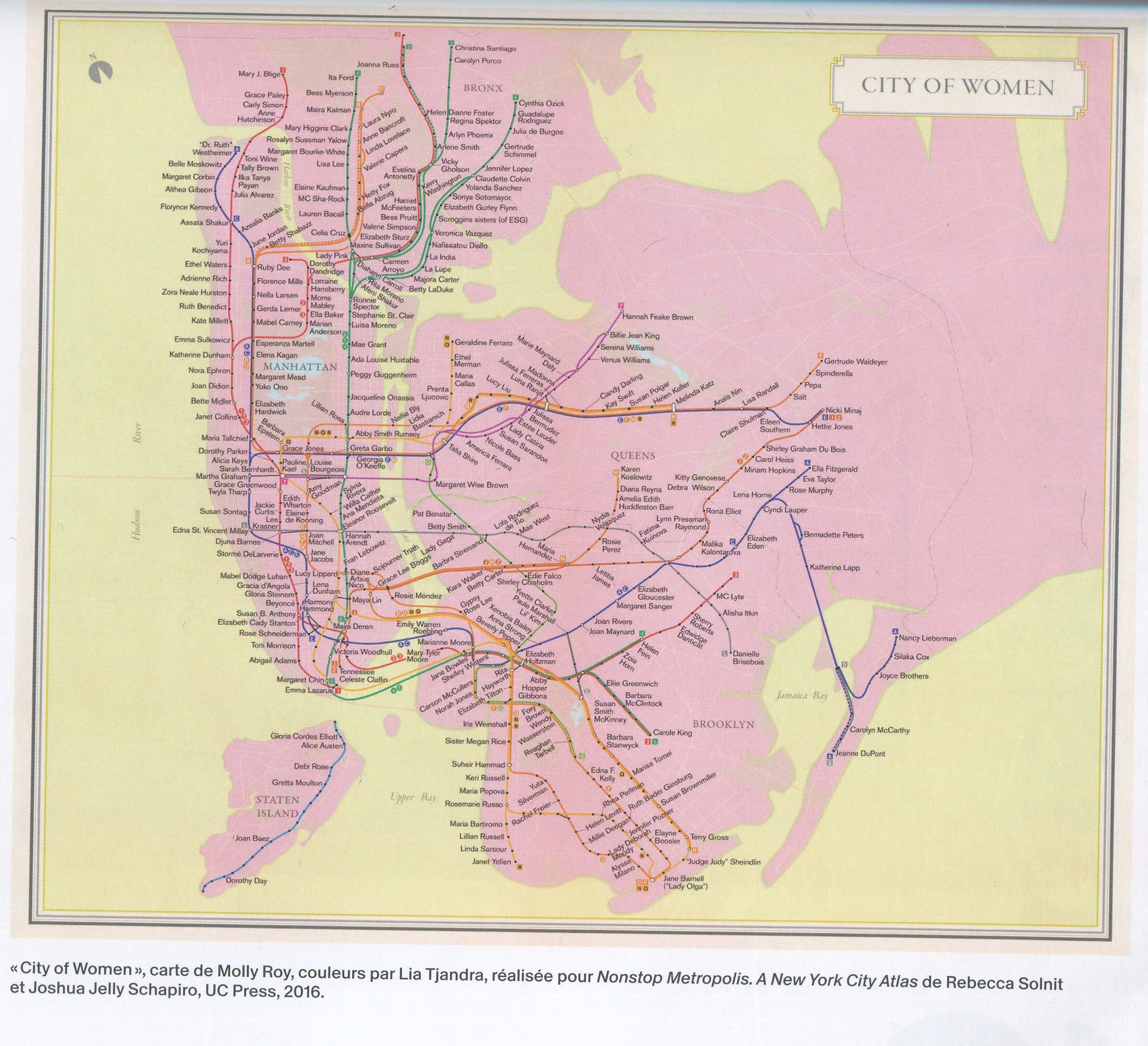

Riche en réflexions et en exemples, le livre a une sous-partie intitulée : «Où sont les femmes?» Elles étaient absentes de l’histoire de la cartographie, «ici, comme ailleurs, victimes de l’invisibilisation systématique de leurs contributions à la production de savoir». Qu’est-ce que c’est qu’une approche cartographique féministe, différente de la pratique actuelle largement «coloniale»? L’Américaine Molly Roy, qui a dessiné City of Women, plan du métro new-yorkais avec chaque station baptisée du nom d’une femme importante du quartier, explique: «Pour adopter une approche cartographique féministe, il suffit souvent de regarder et d’analyser une carte et d’identifier tout ce qu’il y manque, tout ce qui n’est pas dit: les histoires, les lieux, les processus dans lesquels les femmes et les minorités ont une importance majeure ou jouent un rôle critique; ce qui permet d’imaginer des cartes qui mettraient enfin en lumière tout ce qui manque, tout ce qui a disparu ou qui a été volontairement ignoré.»

Cartographie militante

La première carte reproduite dans le livre: «Quartiers dans lesquels des bébés ont été mordus par des rats» date de 1988 et a été réalisée à Détroit. Il y a aussi celle qui décrit les bidonville de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Celle qui cartographie les espaces aéroportuaires et leurs duty free shops, et celle qui donne à voir les trajets les moins surveillés à Manhattan ou les lieux d’enfermement autour de la Méditerranée.

Ainsi donc la cartographie radicale va spatialiser les données économiques et sociales, produire des cartes délibérément politiques qui montrent et dénoncent ces situations d’inégalités de vie et de droits, les compromissions politico-économiques, les accaparements de terres, la destruction des milieux par l’agro-industrie, la pollution de la planète.

«Cartographie radicale. Explorations», Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz, Editions Carré/La Découverte, 296 pages.

À lire aussi