L’Ukraine, miroir de nos vanités

Volodymyr Zelensky et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, lors d’une session plénière extraordinaire à Bruxelles le 9 février 2023. – CC-BY-4.0: © European Union 2023– Source: EP

Article publié sur Herodote.net le 24 mai 2023

Le conflit a débuté en 2014 dans les plaines du Donbass, sans que nous y prenions garde. D’abord de faible intensité (deux ou trois dizaines de milliers de victimes «seulement» en huit ans), il a connu un tournant brutal le 24 février 2022 avec l’offensive russe, très vite stoppée par la résistance de l’armée ukrainienne.

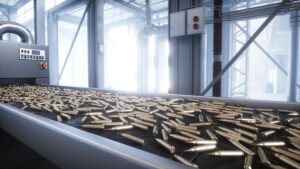

Aujourd’hui, en attendant une hypothétique contre-offensive ukrainienne, les combattants s’enterrent dans des tranchées sous un déluge d’artillerie. C’est le retour des pires clichés de la Première Guerre mondiale.

Cette antithèse de notre antienne: «l’Europe, c’est la paix!» constitue une terrible régression pour les Européens qui vivaient depuis l’effondrement de l’URSS (1991) dans la satisfaction béate d’avoir apporté la paix et la prospérité au Vieux Continent. Nous prenions pour argent comptant la thèse de l’Américain Francis Fukuyama sur La Fin de l’Histoire (1992) et, tels des adolescents attardés, nous tendions à croire que nous étions la génération désignée par le Destin pour inaugurer l’Age d’Or à coup de bons sentiments.

La gauche radicale reprit à son compte les «luttes intersectionnelles» venues des universités américaines. Au nom de la lutte contre les discriminations raciales, sexistes et autres, elle entreprit de faire table rase du passé. Investissant les cercles du pouvoir, elle prétendit en finir une fois pour toutes avec les frontières et les identités nationales et même sexuelles. On allait voir ce qu’on allait voir!…

On a vu. Il y eut d’abord la pandémie de Covid-19. Elle mit en évidence notre grande fragilité industrielle, jusqu’à ne plus pouvoir nous fournir en médicaments de base tels le Doliprane ou en composants électroniques.

Pour parfaire la démonstration, voici enfin la guerre d’Ukraine. Elle souligne notre extrême dépendance à l’égard du protecteur américain au terme de trois décennies de désarmement. Elle clôt aussi deux décennies de mondialisation à tout va sur le présupposé outrancièrement erroné que «l’effet naturel du commerce est de porter à la paix» (Montesquieu).

La vanité de nos prétentions à changer le monde se lit dans le miroir que l’Ukraine nous tend. Mais nous sommes aveugles à cette révélation.

Le retour de l’Histoire

Nous continuons de militer pour la fin des nations, l’abolition du «patriarcat», la libération de l’individu, la lutte contre le réchauffement climatique ou la biodiversité tandis que, sous la pression des réalités, la classe politique prend des décisions à l’opposé de ces objectifs.

Les écologistes allemands illustrent cette schizophrénie, à l’image de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Née en 1980, cette militante écologiste de la première heure s’indignait que l’on osât offrir aux enfants des jouets guerriers. Aujourd’hui, sans y voir de contradiction, elle est en première ligne dans le soutien à Volodymyr Zelensky. Plus interventionniste que le chancelier Olaf Scholz lui-même, elle a obtenu l’envoi de chars lourds Leopard 2 dans les plaines d’Ukraine où, 80 ans plus tôt, les chars Tigre du IIIe Reich affrontèrent les T34 soviétiques.

Comme elle, nos gouvernants redoublent de discours bellicistes. Instruits par les médias, nous sommes nous-mêmes devenus des experts en stratégie et matériel militaire, qui discutons volontiers de l’efficacité comparée des canons Caesar et des lance-missiles Javelin ou de la révolution tactique des drones. Tout cela sans prendre conscience de notre basculement mental.

Oubliées les promesses de paix et de prospérité dont s’était prévalu le traité de Maastricht (1992). Désormais, par une inversion du discours façon orwellienne («La guerre, c’est la paix!»), nous justifions l’accélération de l’intégration politique de l’Union européenne (sous tutelle américaine) par son exact contraire: la nécessité de bâtir une économie de guerre avec tous les sacrifices que cela impose.

La première victime sur l’autel de cette nouvelle «guerre civile européenne» est le climat! Les écologistes allemands ont ainsi entériné sans état d’âme la réouverture de centrales au charbon pour pallier le renoncement au gaz russe. En France, la plus grande confusion règne derrière les annonces proprement irréalistes du gouvernement sur la «transition énergétique»: on subventionne le carburant et le fioul, on importe du GNL américain fortement émetteur de CO2, on relance le nucléaire avec la crainte que l’Union européenne n’y mette le holà, on nourrit une armée de «profiteurs du climat» (experts, installateurs, importateurs) sans garantie de résultat.

Une seule certitude: entre le réarmement, les investissements dans la «transition énergétique», l’aide publique à la réindustrialisation, l’accueil des réfugiés en tous genres et bientôt la reconstruction de l’Ukraine, les Etats européens vont être submergés par des dépenses contraintes et les ménages vont subir une diminution sévère de leur revenu disponible (alimentation, santé, éducation, culture et loisirs).

Nous avons cru échapper il y a trente ans aux pesanteurs de l’Histoire. La voilà qui nous explose à la figure.

Faut-il en rire ou en pleurer?

La guerre nous a rappelé des réalités dont nous croyions nous libérer. Pour affronter l’armée russe, le gouvernement de Kiev a mobilisé tous les jeunes hommes, autrement dit les citoyens de sexe mâle. Dans le même temps, il a eu soin de mettre les femmes et les enfants à l’abri (exception faite des femmes volontaires pour le combat).

Rien de nouveau sous le soleil: c’est le schéma qui s’applique depuis que les hommes ont inventé la guerre! Et c’est aussi l’antithèse de notre «théorie du genre» qui voudrait que le sexe relève du libre choix de chacun. A ce qu’en ont rapporté les médias, un jeune Ukrainien ayant affirmé aux agents recruteurs qu’il «se sentait femme», il a vite compris ce qu’il en était quand il a dû enfiler un uniforme.

S’il ne s’agissait d’une tragédie, nous pourrions rire des contradictions mentales dans lesquelles baignent nos politiques et nos intellectuels. Ils prêtent une oreille bienveillante aux associations transgenres et leur ouvrent la porte des collèges afin que les jeunes générations se laissent convaincre de l’inexistence des différences sexuelles. Mais dans le même temps, ils applaudissent aux exploits virils des jeunes Ukrainiens et bien sûr accueillent sans restriction leurs mères, sœurs, fiancées, épouses et enfants.

Justement, ces millions de réfugiés essentiellement du sexe féminin mettent en évidence une autre contradiction de la «nouvelle Europe», représentée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH): le détournement du droit d’asile.

Jusqu’à la fin du XXème siècle, à droite comme à gauche, chacun convenait de la nécessité de combattre l’immigration illégale et de préserver le droit d’asile: «Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit à l’asile sur les territoires de la république» (préambule de la Constitution française de 1946).

Depuis lors, tout a basculé. En vertu d’un «Etat de droit» mis à toutes les sauces, la distinction entre immigrants légaux et illégaux a disparu et l’on accorde sans sourciller le droit d’asile à des ressortissants de pays relativement paisibles comme le Bangladesh, la Géorgie ou la Turquie. Dans la plupart des cas, les demandeurs d’asile sont des jeunes hommes qui ne peuvent se prévaloir d’aucune «action en faveur de la liberté» ni d’aucune forme de persécution. Ils arrivent sans perspective de retour et sans avoir jamais eu le souci de combattre l’oppression sur leur terre natale.

C’est tout le contraire de la situation ukrainienne. Tandis que les jeunes hommes sont restés sur place pour résister à l’oppression, les femmes des régions les plus exposées se sont réfugiées dans les pays voisins, voire au Canada où il existe déjà une communauté ukrainienne en situation de leur faire bon accueil. Partout, elles s’efforcent de s’intégrer mais gardent pour la plupart la volonté de rentrer dans leur patrie une fois la paix revenue. C’est le propre de tous les réfugiés de guerre qui cherchent un refuge provisoire au plus près de leur pays afin d’y rentrer sitôt que possible.

Là aussi, nous pourrions sourire de nos responsables politiques et de nos humanitaires qui ne font plus la différence entre d’une part le devoir d’assistance aux réfugiés de guerre et aux réfugiés politiques et d’autre part l’accueil sans limite de tous ceux qui fuient des conditions de vie précaires.

Faut-il rappeler à ce propos le discours de Michel Rocard, Premier ministre socialiste: «Il y a dans le monde trop de drames, de pauvreté, de famine pour que l’Europe et la France puissent accueillir tous ceux que la misère pousse vers elles»?

Vive la Nation (ukrainienne)!

Les enjeux migratoires nous ramènent aux frontières et aux nations, deux mots qui passent pour des grossièretés aux yeux de beaucoup de militants maastrichtiens et mondialistes. Tordant le droit à l’envi, le Conseil constitutionnel a ainsi disculpé en 2018 un militant No border qui s’était fixé pour objectif de faire entrer sur le territoire national autant de clandestins que possible à seule fin d’abattre toutes les protections frontalières, à commencer par celles de son pays.

Dans le même temps, les honorables membres du Conseil constitutionnel se pâment d’admiration comme tous leurs compatriotes devant les combattants ukrainiens qui protègent leurs frontières au péril de leur vie.

Comme nous n’en sommes plus à une incohérence près, nous défaisons nos Etats-nations, jugés archaïques et chargés de tous les péchés de la terre, mais nous encensons la nation ukrainienne, son drapeau, son roman national et même sa langue.

Le drapeau ciel et or de l’Ukraine est désormais plus présent que tout autre dans l’espace européen, souvent accolé à la bannière mariale de l’Union. Plus fort encore, Kiev a réussi à convaincre les Européens de la nature strictement occidentale de l’Ukraine.

L’Ukraine est une nation jeune, née du rapprochement en 1918 de trois territoires très différents: la «Petite-Russie» à l’est et la «Nouvelle-Russie» au sud; la «Ruthénie» à l’ouest, proche quant à elle de l’Europe danubienne. Mais pour les besoins de la cause, les historiens ukrainiens développent depuis 2014 l’idée que leur pays n’a rien de commun avec le monde russe et la Russie. Pourquoi pas si cela doit resserrer les liens entre les Ukrainiens?

Il est tout de même surprenant que nos historiens, si sourcilleux quand il s’agit de l’Histoire de leur pays, souscrivent au «roman national» de Kiev. Cette contradiction et les précédentes illustrent notre refus de voir le monde tel qu’il est. C’est une attitude juvénile qui nous empêche de réagir comme il convient aux défis extérieurs. Souhaitons d’en sortir au plus vite, débarrassons-nous de nos oripeaux idéologiques et replongeons dans le grand bain de l’Histoire avec des objectifs réalistes et cohérents.

À lire aussi