L’ennui au travail est-il tabou?

L’ennui, de Gaston de La Touche (1893). Wikimedia Commons, CC BY-SA

Thomas Simon, Montpellier Business School

Bien avant de devenir une préoccupation en entreprise, philosophes, poètes et romanciers se sont depuis longtemps penchés sur l’ennui comme phénomène affectant directement et profondément l’être humain.

Ainsi, l’écrivain Gustave Flaubert met en scène l’ennui à travers le personnage d’Emma Bovary, une femme qui rêve sa vie au lieu de vivre ses rêves. Il insiste notamment sur la vacuité de ses journées et sur cet ennui qui étend sa toile comme une araignée.

« Sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l’ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l’ombre, à tous les coins de son cœur. »

Avec Madame Bovary, Flaubert ausculte le silence de la campagne provinciale et les états d’âme d’une enfant du siècle. Ici, l’ennui est cette compagne d’infortune qui surgit quand les rêves meurent.

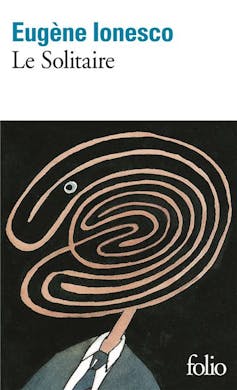

On retrouve la puissance dévastatrice de l’ennui dans Le Solitaire, le premier et unique roman publié par l’écrivain franco-roumain Eugène Ionesco. On y découvre le quotidien d’un homme qui reçoit un héritage inattendu et se retire des turpitudes de la vie salariale : il décide de devenir le spectateur de la vie des autres.

À l’écart du monde, il fait l’expérience d’une solitude vertigineuse et d’un ennui profond. Dès lors, sa vie est rythmée par les épanchements de son âme isolée :

« J’ai le vertige et j’ai peur de l’ennui […] L’ennui paralyse ou ne vous fait faire que des actions destructrices ou vous met dans un état voisin de la mort. »

Dans le roman, l’ennui est également comparé à un animal tapi dans l’ombre et prêt à bondir à la moindre occasion :

« Je sens à l’arrière-fond que l’ennui est là, qu’il me guette, me menace, qu’il peut grandir, m’envelopper, m’étouffer. »

Dans ces conditions, l’ennui apparaît comme une sensation de vide très singulière qui va devenir un leitmotiv voire une obsession pour les philosophes pessimistes, les poètes symbolistes et les romantiques (Lamartine, Cioran, Pessoa…).

«L’art de bâiller sa vie»

Appliqué à l’entreprise, l’ennui offre de nombreuses pistes d’investigation. Dans le cadre d’un article de recherche récent centré sur les réunions de travail, l’ambivalence de l’ennui est apparue comme un des résultats majeurs des entretiens menés auprès des participants.

Loin d’être uniquement un état affectif désagréable et pernicieux, l’ennui peut être le signe de notre humanité. Ainsi, lorsque l’ennui est ressenti pendant de longs moments, il est néfaste et destructeur alors qu’en advenant sur de courtes périodes, l’ennui se fait moment de respiration et trésor de créativité.

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Au-delà de cette ambivalence, c’est bien le caractère tabou de l’ennui qui s’est manifesté dans les échanges avec les participants aux réunions. Il est en effet malséant de parler d’ennui publiquement en vertu des conventions sociales. Notre inconscient collectif est très largement imprégné par cette maxime commune : « l’oisiveté est la mère de tous les vices ». Comme le rappelait Palmyre* :

« [L’ennui], on n’en parle pas forcément, c’est un peu tabou. »

Parler d’ennui dans un contexte organisationnel va à l’encontre des normes et des conventions qui régissent les relations interpersonnelles au travail. Les salariés concernés par l’ennui préfèrent finalement réfréner et intérioriser leurs émotions plutôt que de les exprimer car ce temps de rêverie semble ne pas avoir sa place dans des environnements compétitifs.

L’ennui reste très largement affublé d’une connotation négative, il est souvent associé à l’oisiveté, à la paresse ; bref, c’est « l’art de bâiller sa vie » des romantiques. D’ailleurs, « s’ennuyer » et « nuire » ont la même racine latine : inodiare.

Un mot qui embarrasse

Lors de nos entretiens, une certaine gêne est apparue chez les personnes interrogées lorsque le terme d’ennui était directement évoqué. Certains cherchaient des synonymes ou faisaient des périphrases pour ne pas mentionner directement l’ennui.

Par exemple, Raphaël préférait parler de lassitude et insistait sur l’importance et la pertinence de la réunion qui venait de se terminer :

« Ce n’est pas de l’ennui en mode “c’est chiant” [sic] parce qu’en soi, si on est présent à cette réunion, c’est qu’on le veut. »

Par ailleurs, une contradiction intéressante a émergé entre les comportements observés pendant les réunions chez les participants et les propos qu’ils tenaient ensuite en entretien. Certains participants ont notamment multiplié les signes d’ennui en réunion : corps immobile, regard fixe, bâillement soutenu…

En revanche, lors de l’entretien, ils ne parvenaient jamais à dire qu’ils s’étaient ennuyés. Une véritable dissonance entre le langage du corps et l’expression verbale est alors apparue. Là où les discours pouvaient faire l’objet de manipulations ou d’escamotages, il y avait en quelque sorte une vérité corporelle de l’ennui.

Un processus de généralisation à autrui

Tout au long des entretiens menés, les personnes qui utilisaient le terme d’ennui pour décrire leur état émotionnel en réunion procédaient ensuite à une généralisation aux autres collègues. Certes, ces personnes concédaient s’être ennuyées mais elles n’étaient jamais seules dans cette situation. Au sein d’une institution éducative, Baptiste confiait :

« Oui, [je me suis déjà ennuyé en réunion]. Celui qui dit le contraire est un hypocrite […] c’est sûr et certain ».

En agence bancaire, Palmyre convenait également :

« Effectivement, ça peut m’arriver d’avoir un état [d’ennui]… comme tout le monde je pense, ça serait mentir de ne pas le dire. »

Dire qu’on s’est déjà ennuyé en réunion est une chose mais se retrouver tout seul dans ce cas en est une autre. Il est alors nécessaire de rappeler que les autres collègues se sont eux aussi ennuyés et s’ils venaient à omettre de le dire ou à le contester, ce seraient des menteurs ou des hypocrites. En généralisant, on se sent moins isolé et un peu moins responsable d’éprouver un état émotionnel tabou.

La voie de la littérature

En premier lieu, l’anonymisation des entretiens a été un moyen efficace pour libérer la parole des personnes interviewées sur ce sujet occulté qu’est l’ennui. En effet, quand on est identifiable, il n’est pas forcément facile de parler des sources d’ennui comme le manque de charisme de son manager ou sa fatigue en réunion. C’est grâce à l’anonymat qu’une parole décomplexée a pu éclore.

En outre, les managers ont aussi un rôle essentiel à jouer pour dédramatiser l’ennui en entreprise et pour être à l’écoute de leurs collaborateurs. C’est ce que le sociologue Michel Crozier appelait de ses vœux dans son ouvrage L’entreprise à l’écoute. Percevoir les signaux faibles, entendre les murmures et recueillir les doléances des salariés sont autant de conditions essentielles pour un management sain et efficace.

Une autre façon de s’extraire de l’ennui, c’est d’emprunter la voie de la littérature que ce soit par les œuvres littéraires qu’on a pu lire auparavant et qui résonnent encore en nous ou par l’acte d’écrire en lui-même. Mettre en mots ce que l’on vit en entreprise grâce à un carnet de bord est un des moyens les plus sûrs pour s’extraire de la glaise du quotidien.

C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’écrivain Joseph Ponthus dans son roman intitulé À la ligne et paru en 2019.

En tant qu’ouvrier dans l’industrie agroalimentaire, il passe ses journées à la chaîne à couper des queues de vache. Dans de telles conditions, l’ennui arrive très vite. Ce sont alors des vers de Guillaume Apollinaire et des textes d’Alexandre Dumas qui résonnent en lui. Il réinvente ses journées à l’usine et se prend alors pour un mousquetaire qui ferraille contre les gardes du cardinal.

Son roman est également un journal de bord, un cahier d’usine qui lui permet de mettre à distance tout ce qu’il vit au quotidien une fois la journée terminée. Bref, Joseph Ponthus l’a dit lui-même, c’est bien la littérature qui lui a servi d’arme contre l’ennui.

*Les prénoms ont été modifiés.

Thomas Simon, Assistant Professor, Montpellier Business School

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi