Et l’Inde créa 2 millions d’apatrides

Une femme marche sous la pluie à Dhubri, le long de la frontière indo-bangladaise, le 30 juillet 2019. Auparavant considérée comme l’une des plus faciles à franchir au monde, cette frontière a été bordée de barbelés et de béton par l’Inde au début des années 2000 pour lutter contre l’afflux de travailleurs immigrés venus du Bangladesh. – © AFP

Anuradha Sen Mookerjee, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Le gouvernement de l’état de l’Assam a rendu publique la dernière mouture du Registre national des citoyens (NRC), en cours d’amendements depuis 2013.

Les personnes font la queue devant les bureaux qui ont publié la liste des «citoyens», les autres étant désormais rayés de la nation indienne. © BBC.

Ce registre, dont la création remonte originellement à 1951, avait pour objectif d’enregistrer les populations en tant que citoyens indiens au sein d’une très jeune nation, née en 1947 et déchirée par la Partition. En effet à cette date, l’Inde devient indépendante de la Couronne britannique. La même année, le Pakistan émerge, avec son pan occidental (actuel Pakistan) et l’autre, oriental. Cette partie prendra à son tour son indépendance sous le nom de Bangladesh en 1971. La création de cette frontière avec l’Inde, autrefois inexistante sous la période coloniale, a transformé l’immigration fluide d’habitants du delta du Bengale en migration internationale qu’il faut désormais endiguer.

Le registre, destiné à éviter un flux illégal trop important entre Pakistan oriental et Inde, n’a été pourtant que peu modifié jusqu’à la fin des années 2010. Une première version a été rendue publique en 2018.

Or, le document final qui vient d’être publié est loin d’être une simple recension des citoyens mise à jour. Il pourrait bien remodeler entièrement la façon dont le gouvernement actuel redéfinit la citoyenneté. Et, au-delà, bouleverser violemment la démocratie indienne elle-même.

L’État d’Assam est situé à la frontière avec le Bangladesh, à l’est de l’Inde. © Imranism9/Wikimedia, CC BY

L’État d’Assam est situé à la frontière avec le Bangladesh, à l’est de l’Inde. © Imranism9/Wikimedia, CC BY

Des populations frontalières indésirables

Mon travail doctoral a porté sur les populations qui vivent le long de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh.

L’analyse du sort réservé à ces populations est essentielle pour comprendre le fonctionnement de l’État indien aujourd’hui. Le système politique, bureaucratique et social du pays travaille à homogénéiser les régions frontalières dans le but de façonner une nouvelle identité nationale, qui laisserait de côté des milliers d’individus sur des bases plus ou moins arbitraires.

Pour comprendre cette démarche, il faut se rappeler que depuis des années, et plus spécifiquement depuis quatre ans qu’il est au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP), parti nationaliste hindou d’extrême-droite, clame haut et fort son intention de débarrasser le territoire indien «des infiltrés bangladais».

L’Assam est rapidement devenu le point de départ du plan d’action du gouvernement, du fait du fort sentiment xénophobe anti-migrants qui prévaut dans cet État depuis des années.

Cet état a en effet connu depuis le XIXᵉ siècle de très forts mouvements migratoires issus des régions voisines (du Bengale au Népal) ce qui a suscité d’importantes agitations politiques toute au long du XXe siècle sur la base d’une mise en avant de l’«autochtonie».

Les partisans d’une politique identitaire au niveau national en récoltent aujourd’hui les fruits.

Une machine truffée d’erreurs

Le registre stipule que toute personne entrée sur le territoire de l’État après le 24 mars 1971 (donc après la création du Bangladesh) serait désormais considérée comme étrangère (à moins de prouver son ascendance indienne), et donc coupable d’immigration clandestine.

En conséquence, les 31 millions d’habitants de l’Assam ont été obligés de prouver qu’ils étaient bien Indiens, en se soumettant à une série d’examens administratifs kafkaïens.

Aujourd’hui, deux millions de personnes ne retrouvent pas leurs noms sur les listes publiées. Ces dernières se révèlent truffée d’erreurs, comme le rapporte le journal indépendant Scroll.in, qui donne des exemples où un père apparaît et non sa fille, une femme et non son mari etc. Amnesty International dénonce des erreurs factuelles, une orthographe approximative des noms de famille qui pénalisent les individus. L’organisation alerte aussi quant aux conséquences dangereuses pour la région désormais sous haute surveillance en raison de tensions entre communautés ou avec les autorités.

Le 17 juillet 2019, le ministre de l’intérieur indien, Amit Shah, membre du BJP, avait annoncé à la chambre haute du parlement que le gouvernement projetait d’identifier et d’expulser les immigrés clandestins dans tout le pays.

Devant le nombre d’erreurs depuis la publication du registre, son parti semble désormais faire marche arrière.

Trier les êtres humains

Mais, en attendant, les individus non inscrits sur le fameux registre n’ont que 120 jours pour faire une réclamation auprès des «tribunaux pour étrangers» sous peine d’être définitivement exclus de l’Inde ou de devoir se résigner à y vivre comme «clandestins», et donc dans l’illégalité.

Ces tribunaux pour étrangers sont pour l’instant spécifiques à l’Assam (on en compte une centaine dans tout l’État). Mais ils pourraient s’étendre à l’ensemble de l’Union, donnant à leurs représentants le pouvoir de décider qui est «étranger» et qui ne l’est pas.

Or, les médias indépendants et les organisations humanitaires pointent à juste titre que la majorité de la population ciblée regroupe les citoyens les plus paupérisés, peu éduqués et les plus démunis de preuves: les tribus nomades sans terre, les immigrés hindous et musulmans venus avant 1971 et parlant le bengali, et les Assamais musulmans.

En perdant leur statut de citoyens ils risquent d’être rayés des listes électorales et expropriés. Nombre d’entre eux pourraient se retrouver en prison ou enfermés dans des centres de détention en attendant une hypothétique déportation au Bangladesh.

Des camps se construisent un peu partout en Assam. © The Print.

Entretenir la peur de l’Autre

Dans le monde entier, les politiciens d’extrême-droite entretiennent un climat de terreur nationale en mettant des noms et des visages sur un «envahisseur» inconnu. Dans ces situations créées pour contrôler politiquement l’immigration, les «étrangers» et «citoyens» sont de plus en plus fréquemment catégorisés en fonction de leur hérédité.

Comme le souligne le sociologue Willem Van Schendel, la frontière a été instrumentalisée pour attiser le sentiment anti-immigrés.

Elle a aussi permis de nourrir la propagande du BJP qui a attisé la peur d’une «invasion» bangladaise.

Cet argument a porté ses fruits aussi parce qu’elle résonnait avec la rhétorique anti-musulmans du BJP: en effet beaucoup d’immigrés récents du Bangladesh sont de confession musulmane. Cela a donné du poids aux partisans de l’Hindutva, politique nationaliste hindoue, basée sur le concept d’«indianité». Selon cette doctrine, ces nombreux musulmans représentent une menace démographique pour les Hindous. Elle justifie la peur d’une pseudo-invasion bangladaise qui serait alors un problème national.

Cette représentation a eu des conséquences graves pour de nombreux locuteurs bengalis musulmans. Soupçonnés d’être des immigrés illégaux, certains ont été illégalement déportés vers le Bangladesh ou simplement retenus contre leur gré par la police de Delhi.

Angoisse, suicides et échec

L’angoisse que génère cette situation est si forte que plus de 51 cas de suicides ont déjà été recensés.

Dans certaines zones de l’Assam, comme le district de Morigaon, des hommes musulmans parlant le bengali ont refusé de quitter leurs maisons en dépit des violentes inondations qui dévastaient leurs villages. À leurs yeux, leur présence physique sur les lieux constitue une preuve de leur citoyenneté.

Que le registre national parvienne ou non à identifier correctement ceux qui sont arrivés dans l’État après le 24 mars 1971, il servira in fine l’objectif affiché d’une politique hindoue extrémiste qui soumet ceux qu’elle juge comme «intrus» à un régime de ségrégation.

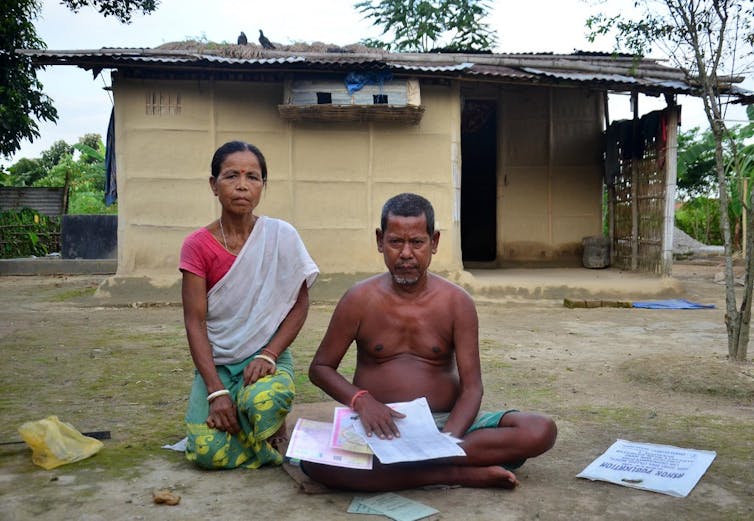

Nimai Hajong et son épouse, en aoput 2018. L’homme de 58 ans est arrivé en Assam alors qu’il était jeune enfant. D’après le registre, il est désormais considéré comme « étranger » et montre néanmoins les papiers qui pourraient prouver sa citoyenneté. © Shamar/AFP

Nimai Hajong et son épouse, en aoput 2018. L’homme de 58 ans est arrivé en Assam alors qu’il était jeune enfant. D’après le registre, il est désormais considéré comme « étranger » et montre néanmoins les papiers qui pourraient prouver sa citoyenneté. © Shamar/AFP

Les migrants (en particulier musulmans) des zones rurales du Bengale occidental et des États du nord-est risquent de subir les conséquences de cette chasse aux « étrangers » nationale, et de vivre dans la crainte constante dans une Inde qui prend chaque jour un peu plus l’apparence d’un État policier.

Pour autant cette liste ne parviendra certainement pas à endiguer le flot régulier d’immigrés clandestins venus du Bangladesh, ni à réduire la demande de main-d’œuvre bangladaise dans le secteur florissant de la construction urbaine en Inde.

Comme le démontre l’étude globale des mouvements migratoires, en dépit du durcissement des états et des mesures de surveillance aux frontières, les gens continuent de migrer.

En Inde, la conséquence immédiate de cette ségrégation inique, voire cynique, altère déjà le lien social, entretient un climat de suspicion mutuelle et renforce désormais encore plus les barrières socioculturelles entre les citoyens.

En se nourrissant et en propageant une phobie collective de «l’Autre» sur son territoire, New Delhi s’inscrit dans le sillage d’un populisme mondialisé.

Cet article a été traduit de l’anglais par Iris Le Guinio pour Fast For Word.

Anuradha Sen Mookerjee, Independent Researcher, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi