8 mai 1945 à Sétif: jour de victoire en France, jour de massacres en Algérie

Des hommes algériens se soumettent en levant leurs fusils à Kherrata le 15 mai 1945. – © Archives militaires Ecpad

Propos recueillis par Yasmine Khiat

En Europe, le 8 mai 1945 évoque la victoire contre le nazisme. Mais en Algérie cette date est avant tout celle d’un autre événement tragique. Pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel ces violences ont éclaté? Est-ce qu’il y avait des signaux avant-coureurs qui auraient pu annoncer les manifestations et leur répression sanglante?

Paul Max Morin: Il est important de replacer le 8 mai 1945 en Algérie dans une histoire longue. Il y a dans la colonisation une habitude à la violence de masse pour d’abord conquérir le territoire, asseoir la domination et maintenir l’ordre. Il ne s’agit pas seulement des colonies françaises. Le XIXe siècle, c’est aussi l’époque où les populations natives américaines vont en partie disparaître, où il va y avoir des massacres en Afrique, notamment au Congo et en Afrique australe. La violence fait partie du monde colonial. Les massacres du 8 mai 1945 sont à inscrire dans cette histoire.

Dès la conquête française de l’Algérie en 1830, la violence et notamment dans sa dimension collective, massive, est utilisée pour réprimer tout acte de résistance. Avec, par exemple, l’écrasement des mouvements de 1871. La colonisation correspond à une forme de brutalisation de la société, de la manière de gérer les populations, de maintenir l’ordre, ce qui va évidemment affecter les colonisés, mais aussi les colons et les métropoles qui se brutalisent. La métropole va déployer des méthodes de tueries et d’encadrement des populations qui vont fortement influencer le XXe siècle, et notamment le nazisme.

À Sétif, lorsque ces mobilisations nationalistes émergent, la répression est une mécanique bien rodée. Les massacres ne se déroulent pas sur un jour. Ils débutent à Sétif, s’étendent à Guelma et à Kherrata, et ce, durant plusieurs semaines, du 8 mai au 26 juin 1945. L’armée et la police s’associent à des civils, des milices d’Européens qui étaient déjà en place dans la colonie dans une logique d’autodéfense contre «les masses indigènes». Cette mécanique où s’allient l’Etat et les Ultras, le public et le privé, la répression étatique et le lynchage est typiquement coloniale.

Le 8 mai 1945, partout en France, on célèbre la victoire sur le nazisme. A ce moment-là, l’Algérie est française et, rappelons-le, elle a fortement contribué à la libération de la France. A partir de 1942, la capitale de la France libre, c’est Alger. Aux côtés des Alliés, l’armée française se recompose en Algérie: il y a énormément de Français d’Algérie et d’Algériens, dont les tirailleurs algériens, qui vont être sur le front, qui vont libérer Marseille, qui vont aller jusqu’à Berlin.

Pour mobiliser les troupes coloniales, le général de Gaulle avait promis des réformes politiques pour donner de l’autonomie ou élever la condition politique et sociale des Français musulmans d’Algérie au même rang que les Français non musulmans (notamment en accordant la citoyenneté française à des dizaines de milliers de musulmans). Dans les mouvements indépendantistes algériens de l’époque, le slogan «A bas le nazisme, à bas le colonialisme!» soulignait bien le parallèle entre les deux idéologies et les deux formes d’occupation.

Et concrètement, qu’est-ce qui s’est passé le 8 mai 1945?

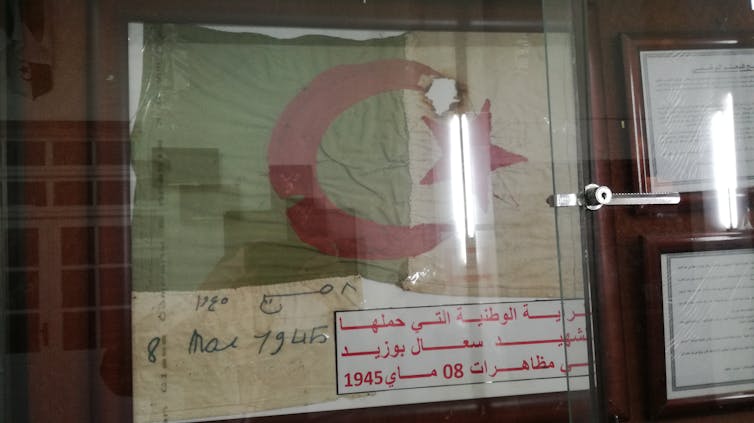

P. M. M.: Alors que les populations civiles, soit près de 10 000 personnes, marchaient dans les rues de Sétif pour célébrer la capitalulation de l’Allemagne et la victoire sur le nazisme, Bouzid Saâl, un jeune scout musulman, a brandi un drapeau algérien. Or, ce drapeau était interdit, puisqu’il était associé à la demande d’indépendance structurée dans les années 1930 par Messali Hadj, un ouvrier algérien qui vivait à Paris, emprisonné depuis 1941 et transféré à Brazzaville (Congo) en 1945.

Au départ proche du Parti communiste français (PCF), Messali Hadj avait développé un mouvement indépendantiste, L’Étoile nord-africaine, qui deviendra plus tard le Parti populaire algérien (PPA) puis le Mouvement national algérien (MNA) après des dissolutions et une prise de distance avec les communistes. Son objectif : étendre les revendications nationalistes au-delà des cercles intellectuels et militants socialistes et communistes, et développer une conception populaire du mouvement national. Le MNA, c’est l’ADN du nationalisme algérien : il fallait un peuple, une langue, une religion et les diffuser aux masses algériennes et dans l’immigration en France.

Dans la colonie, le drapeau était interdit, urticant, car il renvoyait directement au fait que l’Algérie n’était pas aussi française qu’on voulait le croire.

Le jeune porteur du drapeau algérien est donc tué d’une balle dans la tête par un officier de police français, et une émeute éclate. Cent deux Européens, principalement des civils, sont assassinés par les manifestants. Et pour la France, c’est un crime impardonnable. Le colonisé ne peut pas tuer un colon, il ne peut pas s’attaquer à un Européen.

L’armée française met en place une répression de type colonial : elle implique des milices d’Européens, puis la police, l’armée et même les pompiers. En bref, toute la machine d’État. L’armée a déployé toute son ampleur en mobilisant par exemple l’aviation, pas contre un ennemi militaire désigné, mais contre la population civile des villes et des villages. Pendant plusieurs semaines, le but était de figer les forces vives de l’Algérie, c’est-à-dire les jeunes hommes potentiellement porteurs du projet indépendantiste. L’armée française va ainsi vider toute une partie du territoire de ces jeunes, dont beaucoup seront assassinés de manière collective. La punition collective est typiquement un fait colonial : le colonisé n’est jamais un individu, il est toujours considéré dans un ensemble. Il n’est vu que comme une partie d’une masse homogène à soumettre.

Aujourd’hui, on estime que ces massacres ont fait entre 10 000 et 30 000 morts, mais le nombre exact reste encore difficile à établir.

Pourquoi? Est-ce lié à une volonté d’étouffer les faits?

P. M. M. : Il n’y a pas aujourd’hui une volonté étatique d’étouffer les faits. Cependant, on pourrait se donner davantage de moyens pour mieux connaître l’histoire: financer des programmes de recherche, ouvrir et éplucher davantage les archives et préciser les faits, notamment le nombre et les noms des victimes. On ne le sait pas pour le 8 mai 1945, et on ne le sait pas non plus pour le 17 octobre 1961, quand la police parisienne a tué et noyé dans la Seine des Algériens lors de la répression d’une manifestation pacifique du FLN à Paris. Nous sommes toujours incapables de dire combien il y a eu de morts. En l’occurrence, concernant le 17 octobre, il y a eu par le passé une volonté d’étouffer les faits, c’était même un mensonge d’Etat. Aujourd’hui, nous avons collectivement progressé grâce aux historiens et aux militants. Les présidents François Hollande et Emmanuel Macron ont reconnu les faits, mais on en reste à quelque chose de très symbolique, comme des déclarations sans engager un processus de travail de fond.

L’Algérie est certes éloignée de l’occupation allemande en 1945, mais elle est aussi soumise au régime de Vichy – notamment à travers l’abrogation du décret Crémieux. Ces inégalités juridiques ont-elles nourri le ressentiment? Dans quelle mesure les pratiques coloniales de l’époque ont-elles été renforcées par Vichy?

P. M. M.: Le régime de Vichy a été extrêmement dur, notamment envers les juifs d’Algérie, soit environ 120 000 personnes. Grâce au décret Crémieux, ils avaient obtenu la citoyenneté française en 1871. Ils pouvaient participer à la vie politique. L’abrogation de ce décret a été vécue comme une réelle trahison, une sorte d’exil intérieur, qui reste en mémoire dans toutes les familles juives d’Algérie, puisque les enfants sont expulsés des écoles, et tous les fonctionnaires sont renvoyés. Les juifs d’Algérie vont donc perdre leurs emplois, leurs magasins, leurs entreprises, leurs biens et être remplacés par des «Européens» et parfois par des Français musulmans.

Sous Vichy, tout le système colonial se tend et se durcit. Tout devient plus violent. Les Algériens vivaient déjà sous le Code de l’indigénat: soit une longue chaîne de violences, de discriminations et d’humiliations quotidiennes. Mais sous Vichy la répression des indépendantistes, des anticolonialistes, des sympatisants socialistes et communistes est très dure. Les associations, les partis, les journaux sont interdits et des militants sont déportés dans des camps dans le Sahara.

A la lumière de ce que l’on sait aujourd’hui, quelle est selon vous la qualification historique la plus juste pour désigner ces massacres? Peut-on parler d’un crime d’État?

P. M. M.: Je ne suis pas juriste, mais cette répression pourrait être reconnue comme un crime contre l’humanité. Le général Duval, responsable de cette répression, aurait dit: «Je vous ai donné la paix pour dix ans, à vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés.»

A partir du 8 mai 1945, le mouvement indépendantiste a été littéralement dévitalisé. Il a fallu des années pour qu’il se régénère. Duval ne s’était pas trompé, car en 1954 débutent la guerre d’Algérie et les attentats du FLN.

Dans votre livre les Jeunes et la guerre d’Algérie (2022), vous dites qu’il est essentiel de se souvenir des moments dont la France peut être fière tout comme de ceux moins glorieux mais dont nous sommes aussi les héritiers. Pourquoi ces massacres sont-ils longtemps restés un angle mort de l’histoire?

P. M. M.: Quand il y a de la violence, il y a toujours toute une série d’acteurs, coupables ou victimes, qui ont intérêt à ce qu’on ne parle pas pour, en fonction de leurs positions, se protéger ou passer à autre chose. C’est valable pour toutes les formes de violence. Il est toujours difficile de faire émerger la vérité et le souvenir. La résurgence repose sur la multiplication des cadres sociaux, c’est-à-dire que les sociétés ont besoin d’occasions et d’outils pour parler du passé. Le premier enjeu est souvent la justice, l’enquête.

Or, dans l’histoire coloniale, et en particulier sur Sétif, il n’y a pas eu de procès. La justice n’est pas passée pour nommer les faits et identifier les responsabilités. Il faut donc prendre d’autres chemins qui prennent du temps. D’abord, celui de l’écriture de l’histoire. Ce que l’on sait du 8 mai 1945, nous le devons aux historiens et aux historiennes qui avant d’avoir accès aux archives ont récolté des témoignages pour en décrire l’événement dans toute son ampleur. Dans ce travail, la question de l’accès aux archives est essentielle et relève d’un droit démocratique fondamental. Toutes les archives ne sont pas encore accessibles.

Si nous avons pour ambition de «regarder le passé en face», il faut non seulement les ouvrir mais aussi les rendre accessibles, c’est-à-dire donner des moyens aux archivistes pour répondre à la demande sociale, accompagner les personnes, historiennes ou pas, venant les consulter. Une fois l’histoire sur la table, d’autres acteurs (artistes, militants, politiques, enseignants, institutions) peuvent s’en saisir pour diffuser les connaissances ou porter des initiatives mémorielles multipliant ainsi les occasions de mises en récit.

Sur Sétif, il a fallu attendre les années 2000 pour que les progrès historiographiques nourrissent des associations ou des mouvements antiracistes, ou des réalisateurs avec, par exemple, le film Hors-la-loi (2010), de Rachid Bouchareb, déployant ainsi des récits dans l’espace public.

Justement, en 2005, des voix officielles françaises ont reconnu pour la première fois la responsabilité de la France dans ces massacres, les décrivant comme une « tragédie inexcusable ». Où en sommes-nous aujourd’hui dans le processus de reconnaissance?

P. M. M.: Depuis 2005, il n’y a pas eu d’étapes supplémentaires, sauf sous la présidence de François Hollande en 2015, lorsqu’un ministre français s’était rendu en Algérie pour déposer une gerbe de fleurs en hommage aux victimes. Mais depuis, il ne s’est rien passé. C’est possible que cette année, à l’occasion du 80e anniversaire, on aille plus loin. Emmanuel Macron n’a encore rien dit à ce sujet précis. Il le fera peut être.

Peut-on parler d’une guerre des mémoires ? Comment cette relecture du 8 mai 1945 en Algérie peut-elle nous éclairer sur les tensions actuelles entre les deux pays?

P. M. M.: Non, il ne s’agit pas d’une guerre des mémoires. Les relations entre les deux pays sont tendues, car la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais aussi à cause de l’arrestation de Boualem Sansal, de la question des influenceurs algériens et de celle des OQTF… En bref, l’Algérie et la France savent s’entendre ou s’engueuler sur plein de sujets différents, indépendamment des questions de mémoire.

En réalité, les questions de mémoire servent souvent de mises en scène de la relation. Elles interviennent à la fin du processus plutôt qu’au début. Quand les deux pays s’entendent, la France fait des gestes de reconnaissance et on met en scène des avancées mémorielles. Mais, à l’inverse, quand les deux États se confrontent, la mémoire est utilisée pour mettre en scène la mésentente. Côté algérien, des officiels formulent des demandes sur la responsabilité de la France. Et du côté français, cela se traduit par le refus de ce que certains appellent la « repentance » et par un discours qui présente l’Algérie et les Algériens comme ingrats, non reconnaissants, comme a pu le faire récemment le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau.

Pour la suite, les relations entre les deux pays doivent s’améliorer. Il est dans l’intérêt de la relation bilatérale, pour la société algérienne comme pour la société française, de mieux connaître cette histoire, qu’elle soit plus diffusée, plus étudiée, qu’il y ait davantage d’occasions pour en parler, de circulation entre les deux pays et notamment des jeunes. C’est un travail à faire à plusieurs échelles de la société française.

Paul Max Morin, Enseignant-chercheur en sciences politiques à l’Université de Stirling, chercheur associé à Sciences Po, Sciences Po

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()

À lire aussi