Nous n’avons pas besoin de moralisateurs, plutôt de morale

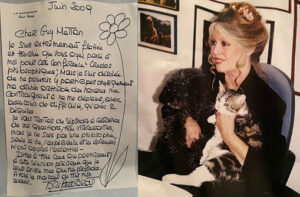

© DR

On parle de morale. On parle de moralisateurs. Mais de quoi parle-t-on au juste? Si l’on s’accorde sur le rejet des moralisateurs, on est plus divisé quant au rejet de la morale. La morale n’est pas une mince affaire.

Comme souvent, il y a déjà un problème au niveau de la définition. On ne sait pas exactement ce qu’est la morale. On l’assimile facilement aux moralisateurs. «Morale», ça ramène à «juge». «Morale», ça sonne «sévère».

En revanche, «éthique» ça fait quand même mieux. Plus sympa, plus libre, plus relaxe, plus éthique quoi. Tout est éthique: une loi, un parti politique, un pull, une voiture, le capitalisme, les religions et j’en passe. L’éthique s’est transformée en serviteur fidèle de tous les washing du moment: du green au pink, en passant par l’arc-en-ciel.

Alors les questions s’imposent: qu’est-ce qui distingue la morale des moralisateurs? Qu’est-ce qui peut distinguer la morale de l’éthique?

Qu’est-ce que la morale?

Abracada Larousse, ça veut dire quoi, morale? Quatre définitions. Premièrement, «Ensemble de règles de conduite». Deuxièmement, «Science du bien et du mal». Troisièmement, «Enseignement qui se dégage de quelque chose». Quatrièmement, «Conclusion, en forme de morale, d’une fable, d’un récit».

Dans la morale comme ensemble de règles de conduite, il y a des règles qui peuvent être considérées comme universelles. Elles sont ancrées en l’homme en tant que vertus qui demandent à être cultivées. Ne pas tuer ou ne pas voler constitue la base des législations des grands états comme des petites tribus, hors temps de guerre. Les exceptions existent, mais l’idée est là.

D’autres règles sont culturelles. Les fameux Dix Commandements, malgré leur dimension universelle, restent conventionnels dans la mesure où ils appartiennent à la culture judéo-chrétienne. Il y a la morale chrétienne, mais aussi tout un tas d’autres morales. Chaque société a ses codes.

Quand la morale est la science du bien et du mal, elle permet de réfléchir, dans tel contexte ou selon telle croyance, à ce qui est bien et ce qui est mal. Une fois la réflexion achevée, on fixe l’ensemble des règles données à une société.

Morale ou éthique?

Des courants de pensée considèrent «morale» et «éthique» comme synonymes. Dans certains contextes, ils veulent dire la même chose. A la base de ces deux mots, il y a deux étymologies qui ramènent au même contexte. «Ethique» vient du grec ethikos, «morale» vient du latin moralis. Les deux signifient «ce qui est relatif aux mœurs».

En philosophie, ces deux mots peuvent également être distingués, pour apporter de la nuance. Si la morale est la science du bien et du mal, l’éthique est la science de la morale.

Ce qui veut dire que la morale réfléchit à ce qui est bien et à ce qui est mal, pour fixer ensuite des règles. Mais l’éthique est essentielle dans la mesure où elle réfléchit à ce que doit être une morale. Elle juge à son tour si une morale est bonne ou mauvaise. Le critère principal de l’éthique est basé sur le bonheur, selon Aristote. Cette morale favorise-t-elle le bonheur de l’homme? Telle est la question.

Emanciper la morale du moralisateur

Celui qui parle de morale n’est pas nécessairement un moralisateur. Le moralisateur, c’est celui qui se prend pour le garant d’une morale qu’il croit immuable, ou celui qui s’arroge le droit de construire une morale toute faite.

Or, une morale doit être issue d’une réflexion collective, qui s’étend d’âge en âge. Une morale doit évoluer. Pour ce faire, elle besoin de la réflexion éthique. Ce qui fait vivre la morale, c’est sa constante remise en question à l’aune du critère du bonheur. Les moralisateurs, eux, tuent la morale, en la transformant en idéologie.

Du rejet des moralisateurs

La morale est aujourd’hui écartée des débats de société. On peine à considérer une communauté dans son ensemble. On peine à admettre qu’il est bon qu’un ensemble de personnes obéissent à des mêmes règles morales. On voit plutôt les règles de vie comme quelque chose d’individuel. Chacun doit obéir à ce qu’il croit bon. Chacun croit fixer son bien, son mal.

Et pourtant, notre société est bel et bien soumise à une même morale. Une morale du caprice, de l’individualisme, du tout monnayable, de la surproduction et de la surconsommation. Telle est la doxa actuelle. Cette morale nouvelle ne vise qu’une chose: que l’être humain soit un consommateur, sans repères, sans ancrage, sans discernement, sans tradition religieuse ni philosophique.

Cette morale nous plonge dans un climat rassurant en apparence, mais terriblement angoissant dans les faits. On croit être libre, mais on subit le même esclavage financier. On croit penser par soi, mais on est écervelé par la même doxa.

Les moralisateurs nous viennent de l’effet de meute. Le meute se constitue La meute, c’est un groupe de personnes qui adhèrent à une même idéologie, tout en croyant être libres et indépendants, et qui vont laisser libre cours à leur agressivité pour convertir des méchants qui ne pensent pas comme eux.

La meute est entraînante. Elle donne l’illusion à ceux qui y prennent part d’être majoritaires et de détenir la vérité. Ces gens-là ont horreur du débat. Ils ne savent pas débattre, pas argumenter. Parce que leur adhésion à telle cause n’est ni issue d’une tradition séculaire et mûrie ni d’une réflexion personnelle: elle n’est issue que du sentiment de sécurité et d’appartenance.

Les moralisateurs sont nombreux. C’est même parfois l’Etat qui est moralisateur. Quand ce dernier compte davantage sur la pression sociale et la démagogie que sur la pédagogie pour imposer le vaccin contre le coronavirus, il est bien moralisateur.

Les moralisateurs, quel que soit leur bord, moralisent leurs contradicteurs. Celui qui ne pense pas comme moi n’a pas seulement tort, il carrément est méchant. Ce n’est pas que son point de vue qui est mauvais, c’est lui qui est mauvais. C’est fou ce qu’aujourd’hui les personnes sont assimilées à ce qu’elles pensent.

De la nécessité d’une morale pour être libre

L’éthique est essentielle, mais elle ne suffit pas. Une éthique sans une morale qui suit n’est qu’une réflexion inachevée. La morale est essentielle, mais elle ne suffit pas. Une morale sans éthique, c’est une morale qui ne se remet pas en question, qui n’évolue pas, et qui risque de s’enfermer dans la dérive sectaire.

Se mettre d’accord sur une morale, c’est faire société. Etre les héritiers d’une morale, l’accueillir et l’actualiser c’est permettre à un peuple de vivre ensemble, en se mettant d’accord ce qui est bon, ce qui est mauvais. C’est se fixer des règles qui nous réunissent, nous guident et nous protègent des dérives de pensée. La morale est profondément démocratique, en fait.

La morale éduque. Qu’est-ce qui est bien et qu’est-ce qui est mal pour la jeunesse? Qu’est-ce qui est acceptable, qu’est-ce qui ne l’est pas? Dans la morale sexuelle, que dire du viol? C’est le rôle d’une morale d’enseigner à la jeunesse que le viol, dans notre société, c’est non; d’expliquer pourquoi et d’enseigner les vertus à cultiver pour se conduire dignement.

La morale limite. Elle délimite. Où est la frontière entre l’acceptable et l’inacceptable, mais aussi où est la limite entre ce qui relève de la morale et ce qui n’en relève pas? Tout n’est pas bien ou mal. La morale, dans la mesure où elle est reconnue à sa juste place, évite de s’étendre là où elle n’a pas lieu d’être, elle évite les dérives moralisatrices.

La morale libère. Elle aide, à partir des règles qu’elle donne, à discerner en quoi ceci est bien et en quoi cela ne l’est pas, pour poser ensuite un vrai choix. Un choix raisonné, un choix qui n’est ni soumis à la pression sociale ni à un simple ressenti. Un choix personnel, un choix libre. C’est parce que nous sommes appelés au plus profond de nous à vivre dans la liberté que nous n’avons pas besoin de moralisateurs, mais de morale.

À lire aussi