L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville

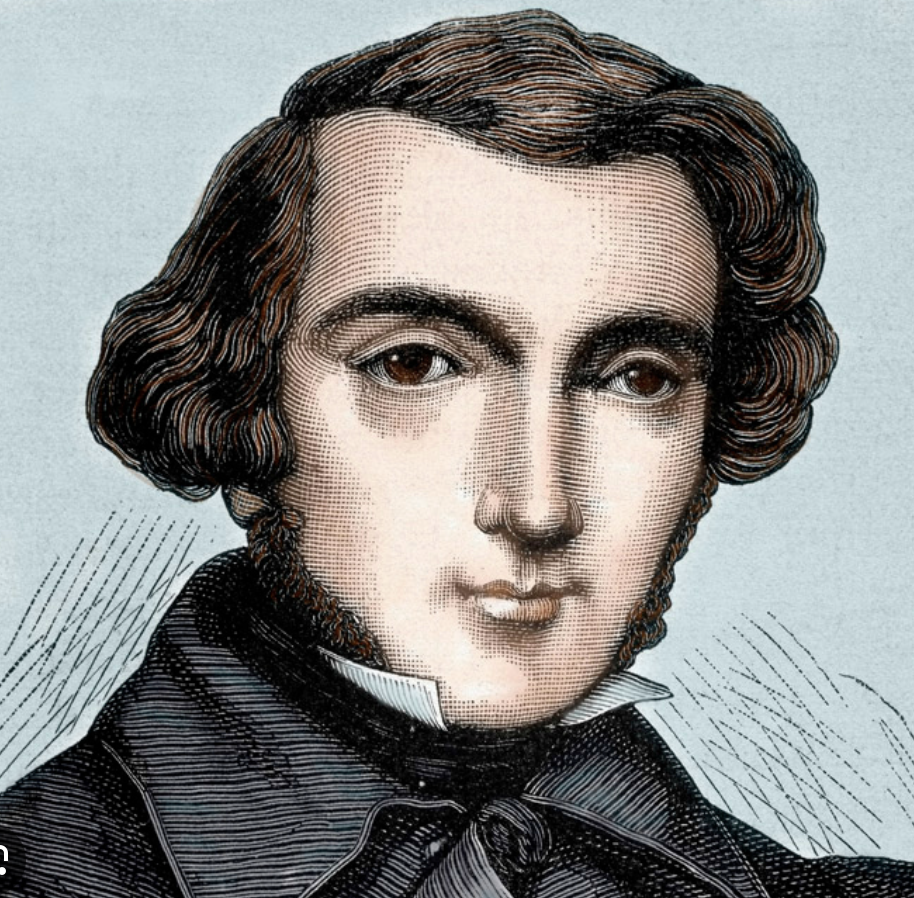

Alexis de Tocqueville. – © DR

Camille Roelens, Université de Lille

Parmi les interprètes des sociétés démocratiques, Alexis de Tocqueville occupe une place à part. Il nous lègue un concept synthétique permettant de comprendre l’évolution des sociétés dans lesquelles nous vivons, celui d’individualisme démocratique.

Dans le premier tome de son ouvrage majeur, De la démocratie en Amérique, publié en 1835 sur la base d’un voyage aux États-Unis, Tocqueville s’approche du concept, sans utiliser le terme: «S’il vous semble utile de détourner l’activité intellectuelle et morale de l’homme sur les nécessités de la vie matérielle, et de l’employer à produire le bien-être ; si la raison vous paraît plus profitable aux hommes que le génie; si votre objet n’est point de créer des vertus héroïques, mais des habitudes paisibles; si vous aimez mieux voir des vices que des crimes, et préférez trouver moins de grandes actions, à la condition de rencontrer moins de forfaits; si, au lieu d’agir dans le sein d’une société brillante, il vous suffit de vivre au milieu d’une société prospère; si, enfin, l’objet principal d’un gouvernement n’est point, suivant vous, de donner au corps entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de procurer à chacun des individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère ; alors égalisez les conditions et constituez le gouvernement de la démocratie.»

L’essentiel est donc là: ce que Tocqueville observe en Amérique et qu’il nomme démocratie est une organisation où le maximum de droits et de libertés sont garantis à l’individu grâce à une prospérité et une stabilité globale de la société.

Démocraties modernes et sociétés aristocratiques

L’individualisme permet de saisir la spécificité des démocraties occidentales modernes par rapport à ce que furent les démocraties grecques antiques. Tocqueville écrit en ce sens: «L’individualisme est une expression récente qu’une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l’égoïsme. L’égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même, qui porte l’homme à ne rien rapporter qu’à lui seul et à se préférer à tout. L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même.»

Les démocraties antiques ou les petites républiques modernes restaient inscrites dans un type de culture et un régime de valeurs (honneur, hiérarchie…) pris dans ce que Tocqueville nomme «les temps aristocratiques». Les temps démocratiques, eux, sont porteurs d’autres mœurs, où les aspirations individuelles sont autres, de même que leurs comportements.

Pour Tocqueville, ces changements sont irrésistibles: il s’agit de les comprendre, d’agir au mieux dans ce nouveau cadre, et non de s’opposer à ce cours providentiel de l’histoire. Une fois la démocratie installée, on peut espérer son bon fonctionnement ou craindre ses pathologies, mais non viser un retour aux modèles passés. La pensée de Tocqueville est donc anti-réactionnaire et anticonservatrice par excellence et par logique interne.

Démocratie et égalité des conditions

Le concept d’individualisme démocratique nous permet également de disposer d’une compréhension de la démocratie qui, bien loin de la limiter ou même de la centrer sur un certain type de régime politique (où les dirigeants sont élus plutôt que désignés de manière héréditaire, par exemple), en fait un mode de vie englobant. Ce projet humain général n’est jamais pleinement achevé, il engage l’ensemble des manières d’être soi-même, de vivre en société, d’entrer en relation, sur la base de ce que Tocqueville appelle «l’égalité des conditions». Selon lui, l’avènement de la démocratie en procède. Les citoyens antiques étaient égaux entre eux, mais étaient une minorité dominante d’une société à ordres et/ou à castes. En retour, la démocratisation nourrit l’exigence d’égalité entre les humains, et même au-delà de ce que lui-même imaginait en son temps – les inégalités qu’il percevait comme «naturelles» et non «politiques», par exemple entre les hommes et les femmes ou entre les Blancs et les non-Blancs, s’étant révélées, au XXe siècle, l’objet de luttes politiques d’émancipation.

Ainsi, dès l’introduction de son ouvrage, Tocqueville fait de l’égalité des conditions «le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre […] point central où toutes mes observations venaient aboutir». Il remarque partout «l’influence prodigieuse qu’exerce ce premier fait sur la marche de la société; il donne à l’esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés. Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois, et qu’il n’obtient pas moins d’empire sur la société civile que sur le gouvernement: il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu’il ne produit pas».

Egalisation des conditions et individualisation démocratique sont ainsi deux manières de désigner une dynamique transformatrice globale mue par le fait de se rapporter aux autres êtres humains sous le registre du semblable et non d’une altérité radicale, malgré différences et inégalités de fait – il y a des riches et des pauvres, des maîtres et des serviteurs, mais ces derniers ont plus en commun (en tant qu’humains) qu’en écart, malgré tout.

Tocqueville nous propose également une pensée globale de la modernité y compris dans ses dimensions économiques (ce qu’il va appeler la passion du commerce, la société marchande ou la quête du profit et du bien-être, culturels, technologiques). Tout cela concourt à l’avènement de la démocratie comme forme de vie et fait système autour de ce qu’il appelle le partage général de certaines passions démocratiques, comme celles du bien-être, du progrès, de l’entreprise et de l’innovation individuelle ou plus collective. On reconnaît bien ici les axiomes de base du libéralisme moderne, que Tocqueville contribua avec quelques autres (Locke, Constant, Mill…) à poser.

Il faut noter que Tocqueville lui-même a un rapport ambivalent à ce phénomène, le jugeant globalement irrésistible mais cherchant parfois des pistes pour le canaliser, l’estimant tantôt pacificateur et dynamisant, tantôt potentiellement désorganisant et dissolvant au plan de la vie politique en particulier. Sa crainte essentielle était qu’à l’absolutisme royal succède l’absolutisme de l’État, sur fond d’apathie civique des individus. Cette crainte a tenaillé ensuite nombre de libéraux de la guerre froide, lecteurs de Tocqueville, face à l’Etat totalitaire.

Le sacre contemporain de l’individualisme démocratique

On peut considérer que le monde démocratique contemporain – celui des sociétés occidentales depuis la fin des années 1960 – est une société des individus où les droits fondamentaux des personnes, leurs prétentions légitimes à l’autonomie et au bien-être prennent acte de l’individualisme démocratique et le sacrent. Le développement conjoint d’Etats-sociaux redistributifs et de garanties solides – non seulement des droits fondamentaux des individus, mais aussi des moyens concrets de leur exercice – est in fine ce qui a permis la stabilisation démocratique. Dans ce modèle, des inégalités demeurent, mais les opportunités moyennes pour chacun d’avoir une vie prospère, confortable et «choisie», ont atteint des niveaux inédits dans l’histoire humaine.

Ainsi, on peut conclure que ce n’est pas en tournant le dos à l’individualisme que les démocraties contemporaines pourront faire face aux régimes autoritaires qui les menacent. L’avenir de nos démocraties réside, au contraire, dans le perfectionnement du cadre fondamental posé par Tocqueville et ses contemporains (épanouissement des individus, garantie des droits fondamentaux, progrès vers l’égalité).

Camille Roelens, Chercheur en sciences de l’éducation, Université de Lille

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()

À lire aussi