Pour mieux dire adieu à Godard, refaites donc votre cinéma

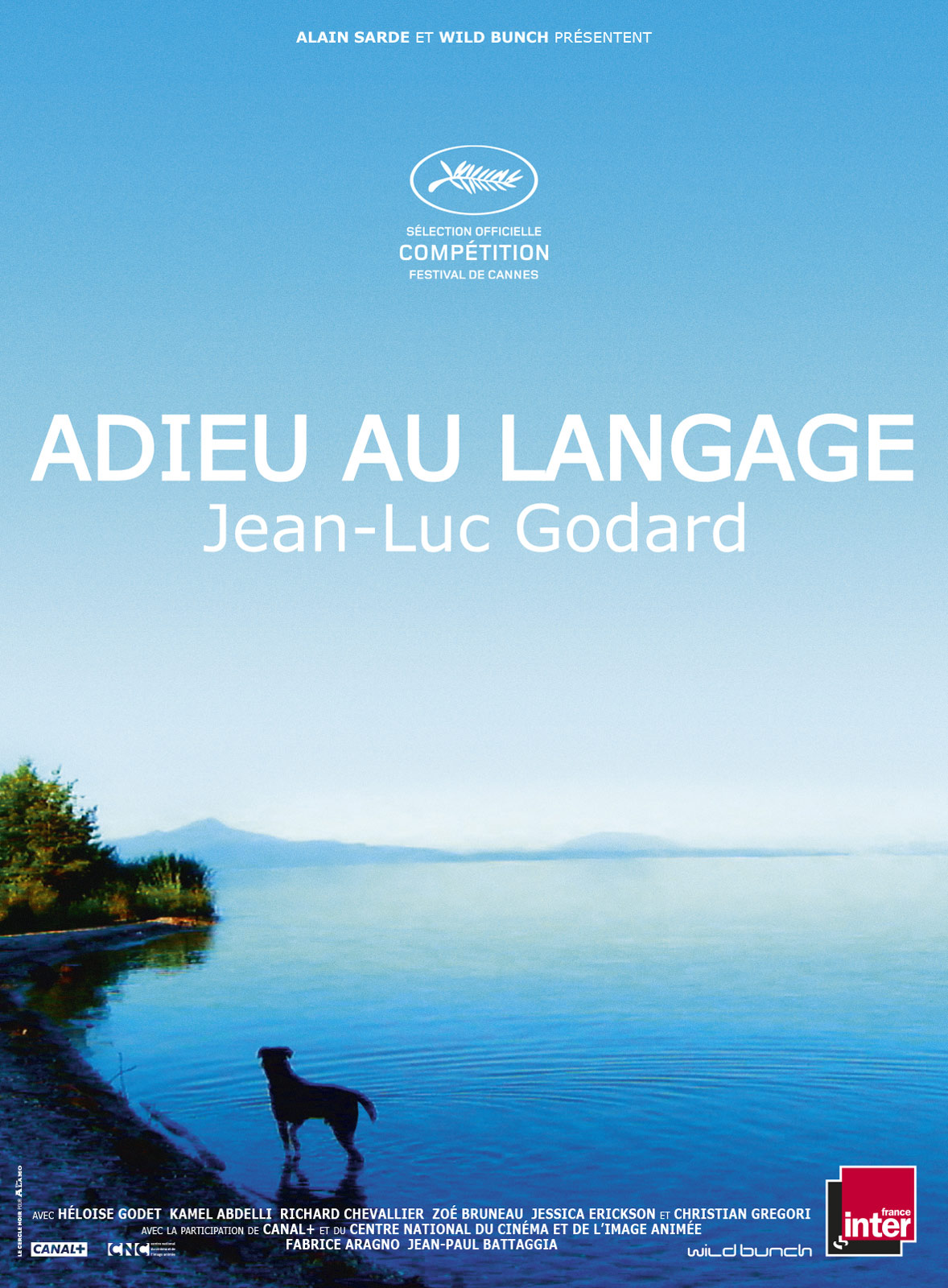

« Adieu au langage », JLG, 2014. – © Wild Bunch

Quand «ils» ont dit adieu à Godard, à savoir les médias quasiment tous aussi unanimes qu’avec la reine Elisabeth, on a pu se dire «sauve qui peut la vie», à croire que la mort était vaincue par un artiste, même si la lucidité portait à penser qu’il y avait comme un malentendu dans cet engouement funéraire – le même qui fit consacrer plus de dix pages au journal Libération, après sa mort, au poète Henri Michaux. Or, que n’a-t-on lu ces derniers jours: Godard a rejoint Johnny et Rimbaud?

Mais que célébrait-on au juste? Un génie ou une marque? Une «icône», selon l’expression que devait vomir l’intéressé, une figure de rebelle cristallisant la révolte de la contre-culture occidentale, ou juste un nom, comme d’un produit de luxe, Cabochard ou Rebelle? Vous aurez apprécié les rubriques: Godard et les femmes, Godard et Mao, Godard et les Palestiniens, Godard et la peinture, Godard et la 3D, mais encore?

Bien entendu, tous nos techniciens de surface médiatique y sont allés de leurs références collationnées, célébrant l’auteur «culte» d’A bout de souffle, présumé chef-d’œuvre (ce qui se discute), le chef de file non aligné de la Nouvelle Vague – formule d’époque aussi sagement homologuée que celle de Nouveau Roman –, signant Pierrot le fou et Le Mépris, puis tant d’autres films-expériences en phase avec leur époque; mais les thuriféraires actuels, dont certains eussent pu être ses petits-fils, avaient-ils vraiment vu les films qu’ils citaient et réellement évalué le rapport de JLG au cinéma «classique» et à sa dilution actuelle dans le feuilleton et dans l’imagerie multitudinaire où chacun, via Instagram, se fabrique un livre d’images?

Bref, cette congratulation générale n’est-elle pas une trahison? Oui et non. Oui, car JLG détestait tout cela. Et non, car Godard en jouait, comme Fellini joue de la féerie foutraque de la télé en la stigmatisant…

Quand il dit «adieu au langage», ainsi qu’il l’explique lui-même assez malicieusement dans un entretien parallèle à son film éponyme de 2014, JLG parle en vaudois, langue pleine d’ambiguïtés et de doubles sens, de litotes et de formules comme celle qui consiste à dire qu’on est «déçu en bien», expressions typiques d’un pays jadis soumis à une occupation et dont les traces de celle-ci (alémanique en l’occurrence) se retrouvent dans le langage comme dans le savoureux «comme que comme», signifiant «de toute façon» et traduite du «so wie so» germanique…

Ce qu’on ne peut dire avec des mots, Rocky l’exprime d’un regard

Dans la foulée, JLG souligne aussi l’importance des façons de parler, autre locution à double sens, qui se corse avec les accents et les intonations – cinq tons nuancés dans la langue coréenne qui font qu’un mot peut signifier une chose et son contraire –, et le Vaudois parisianisé Godard (dont l’accent traînant-chantant est à peine plus marqué que celui de Ramuz) comme celui-ci revenu de Paris, ne sera pas moins attentif à la langue-geste chère au grand écrivain, en véritable philologue à extensions polymorphiques multiples puisque la langage de l’image et des affects sensoriels, par le cinéma, brasseront chez lui bien au-delà du seul domaine des vocables, par les détours de la représentation picturale et des collages musicaux, jusqu’aux silences et aux questions que se pose supposément le chien Rocky Miéville…

Adieu au langage, dont la fusion et l’effusion formelle font un peu penser au dernier Céline de Guignol’s band ou au dernier Joyce de Finnegans’s wake, est en somme le film-expérience «pictural» le plus radical du dernier Godard, après Film socialisme et Notre musique, notamment.

Lorsque nous avons découvert cet OVNI cinématographique en 3D au festival de Locarno, Rocky posant littéralement son museau sur les genoux des spectateurs du premier rang, au cinéma Rialto (souvenir perso), un collaborateur de Godard expliqua aux spectateurs présents, prévenant leur décontenancement probable (!) qu’ils ne devraient pas en chercher la signification en termes logiques ordinaires, mais plutôt en grappiller les éléments pour en faire leur propre film. Or celui-ci changera à chaque fois que nous verrons ou reverrons Adieu au langage, comme je viens de la vérifier après l’avoir revu au lendeman de la mort de JLG, deux jours après le 11 septembre.

Une lecture du monde actuel qui en suscite d’autres…

Si je rappelle la date de la tragédie de nine/eleven, c’est pour souligner le fait que l’Histoire, avec une grande hache, reste probablement le personnage principal du «roman» de JLG, ou tout au moins son obsessionnel bruit de fond, et dans Adieu au langage plus que jamais, dont le scénario est quasi inexistant, la narration déconstruite, les personnages à peine esquissés, le «discours» éclatés en multiples citations plus ou moins inaudibles. Bref: du Godard tout pur en tant que plasticien du cinéma et tout de même frustrant si vous attendez d’un film qu’il vous raconte une histoire, avec des personnages sympas ou pas, des situations significatives et un sens repérable.

Le 11 septembre 2022, date de la mort d’Alain Tanner, cinéaste plus explicitement «narratif» que son compère JLG, j’entamai pour ma part la lecture d’un roman dont le titre lamentablement accrocheur (Cher connard) et la couverture criarde me laissaient à penser que j’allais le détester, avant d’être «déçu en bien» contre toute attente…

Le dernier roman de Virginie Despentes nous ramène, en effet à sa façon, à la question du langage, et c’est intéressant! Evoquant une société dont la langue (verlan à l’appui, avant les fantaisies inclusives) se tribalise ou se fonctionnalise, la romancière réinvestit la tradition française du roman épistolaire avec un échange de messages genre tweets-fleuves parodiant ceux des réseaux sociaux, d’abord sur un ton virulemment agressif (un jeune écrivain qui s’adresse à une célèbre actrice vieillissante en la comparant à un crapaud), puis au fil d’une complicité croissante qui se développe, entre les deux protagonistes, en tableau d’époque et en portraits que nuance la tendresse. Dans la foulée, on aura remarqué que deux personnages assez représentatifs de la société du spectacle, deux «pipoles» comme l’est Virginie Despentes, peuvent receler des trésors de sensibilité, des blessures, des failles, des qualités de cœur comme chacune et chacun, et que ce qui semble banal l’est beaucoup moins sous la «papatte» d’un écrivain. Question de style!

Sacré personnage que Rebecca Latté, la protagoniste de Cher connard, genre Béatrice Dalle en «pire mieux». Godard l’eût-il «kiffée»? Faites-lui un SMS posthume pour le lui demander. Mais ce qui est sûr, c’est que Maria Bolaño, la prof d’éthique de la série «philosopohique» d’Hector Lozano, intitulée Merli, Sapere aude, à voir ces jours sur Netflix, aurait touché Godard par son goût furieusement indépendant de la vérité dégagée de tous les conforts intellectuels. Dans Adieu au langage, c’est du côté des enfants, du côté du chien et du côté de la nature qu’il «retrempe» lui-même sa recherche d’une introuvable vérité.

De Jacques Ellul à la théorie des associations libres…

Assez significative: la référence, au début d’Adieu au langage, au protestant franc-tireur Jacques Ellul, dont un personnage évoque les prédictions prophétiques sur un smartphone et qui, sur le langage, a laissé lui-même une mémorable Exégèse des nouveaux lieux communs relançant celle de Léon Bloy.

Autant dire que le gauchiste de 68, signant une Chinoise qu’on reverra comme un symbole de la jobardise intellectuelle des années 60 en Occident, à l’époque de tous les terrorismes intellectuels, a fait du chemin en persistant «enfant terrible» à dégaine de vieux sage.

Ceci dit, pour en revenir au «dernier Godard», il faut lire les essais de Max Dorra, à commencer par Lutte des rêves et interprétation des classes, où le psychiatre inspiré parle si pertinemment de la démarche du cinéaste, pour apprécier la portée de l’œuvre de celui-ci dans son travail sur les associations libres, au sens où l’entendait Freud, qui interroge les soubassements du langage et ses relations avec le rêve et le réel, les couleurs et les musiques du monde.

Dans Adieu au langage, le rouge d’un pavot – rappelant les rouges de Nicolas de Staël, ou de Matisse – et la foison polychrome d’un parterre de fleurs, ou la beauté de deux enfants au jeu, la grâce d’un chien écoutant bruire la rivière, la splendeur d’un bateau à aubes accostant à un débarcadère, constituent autant de réponses immanentes et muettes, modulées comme les déclinaisons du mot NATURE, aux questions que ni l’idéologie, ni la théologie ou la politique ne résoudront jamais alors même que d’incessants reflets de la violence du monde, cisaillant les belles images du poème visuel, nous rappellent que cela continue à «péter» à Gaza ou en Ukraine…

«Adieu au langage», Jean-Luc Godard, DVD Wild Side. Avec divers compléments dont un entretien de 40 minutes.

«Cher connard», Virginie Despentes, Editions Grasset, 352 pages.

«Merlí, sapere aude», Hector Lozano, sur Netflix.

«Lutte des rêves et interprétation des classes», Max Dorra, Editions de L’Olivier, coll. Penser / rêver, 192 pages.

«Exégèse des nouveaux lieux communs», Jacques Ellul, Editions de La Table ronde, coll. Petite vermillon, 302 pages.

À lire aussi