Un jacuzzi pour recréer Jupiter en laboratoire

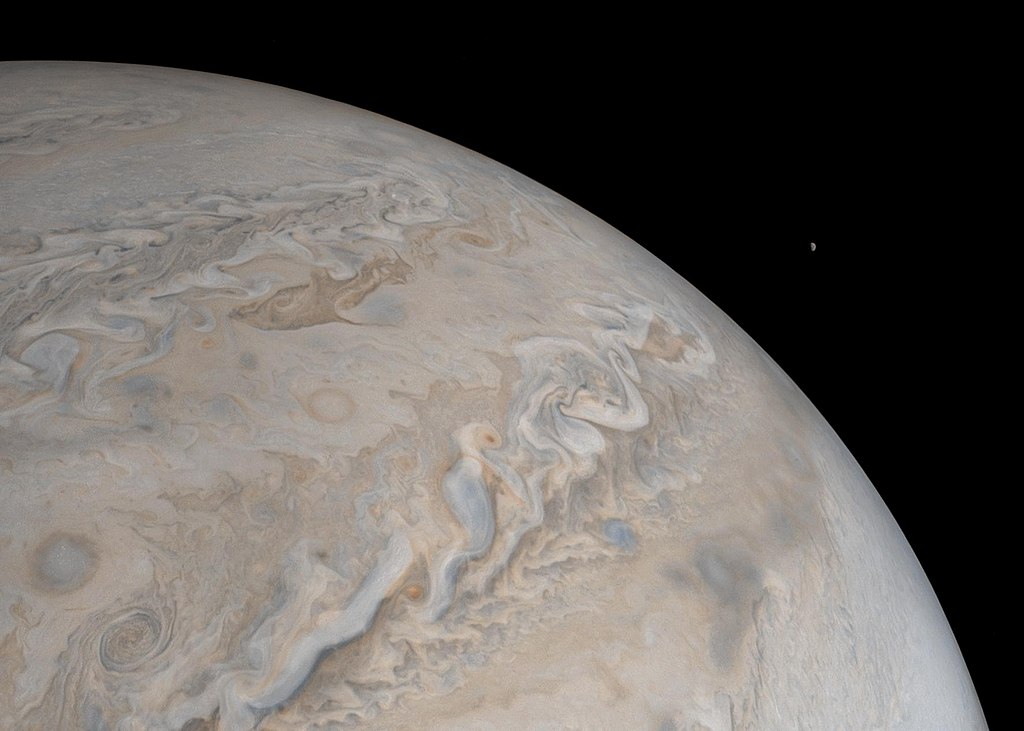

Cliché de Jupiter réalisé par le satellite Juno de la NASA (couleurs corrigées). Au fond, la lune Io. – © NASA

Daphné Lemasquerier, Doctorante, Aix-Marseille Université (AMU)

Benjamin Favier, Chercheur, Aix-Marseille Université (AMU)

Michael Le Bars, Directeur de Recherche au CNRS, spécialisé en mécanique des fluides géophysiques et astrophysiques, IMéRA

Multipliez le volume de la Terre par 1300 et remplissez ce corps d’hélium et d’hydrogène: vous obtenez Jupiter, la plus imposante planète de notre système solaire. Jupiter n’étonne pas que par ses dimensions: depuis le XVIIe siècle, les motifs dessinés par les nuages qui la recouvrent intégralement suscitent l’admiration et les interrogations des scientifiques. Une succession de bandes blanches et ocres matérialise des vents est-ouest intenses (~300 km/h) soufflant dans des directions opposées, appelés «jets zonaux». Ces vents coexistent avec une multitude de tourbillons, les «vortex» qui forment des taches ovales. La plus connue est bien sûr la Grande Tache rouge, un immense vortex de la taille de la Terre observé depuis 350 ans!

On observe une dynamique plus fine puisque les jets et vortex interagissent avec des structures filamentaires et chaotiques provenant d’une agitation permanente: on dit à ce propos que l’atmosphère de Jupiter est turbulente.

Toutes ces structures forment un ensemble complexe. Pour comprendre leur origine et leur évolution, les chercheurs s’appuient sur les données fournies par les missions spatiales qui ont approché Jupiter depuis 40 ans. Mais ces données seules ne sont pas suffisantes: il s’agit de mesures limitées à la fois en temps et en espace, restreintes à quelques dizaines ou au mieux centaines de kilomètres de part et d’autre de la couche de nuages, alors que Jupiter a un rayon de 70 000 km! Pour interpréter ces observations, les chercheurs doivent modéliser les phénomènes observés et confronter ces modèles à des expériences de laboratoire, des simulations numériques et des études théoriques.

Faire entrer la Grande Tache rouge et les bandes de Jupiter dans un laboratoire

Dans notre cas, nous cherchons à modéliser expérimentalement les processus à l’œuvre dans l’atmosphère jovienne. Bien sûr, modéliser l’atmosphère complète est illusoire; notre but est d’isoler certains phénomènes et de mieux les comprendre en construisant des dispositifs expérimentaux contenant les ingrédients physiques minimaux pour les reproduire.

Prenons ici deux exemples: les vortex et les jets zonaux. Nous étudions ces phénomènes dans deux dispositifs différents, puisqu’ils ne nécessitent pas les mêmes ingrédients. Néanmoins, dans les deux cas, la première étape de notre modélisation consiste à remplacer les gaz de l’atmosphère de Jupiter par… de l’eau! Pour des raisons pratiques, mais aussi parce que nous savons que le comportement des fluides (que ce soient des gaz ou des liquides) répond à une équation universelle.

Les vortex, ou comment fabriquer de grosses crêpes flottantes

Commençons par le cas des vortex. Ces vortex sont en première approximation similaires à ceux que l’on observe sur nos cartes météorologiques: il s’agit majoritairement d’anticyclones, qui se forment autour de zones de haute pression sous l’effet de la rotation de la planète. Dans ces vortex, le fluide tourne autour d’un axe bien défini en suivant des trajectoires fermées. Mais sur Jupiter, il s’agit de structures «flottantes» puisqu’il n’y a pas de surface solide sous la couche de nuages.

Il faut combiner la rotation (à gauche) et la stratification (au centre) pour reproduire un vortex (à droite). O. Aubert, J. Aurnou, A. Grannan, M. Le Bars, Spinlab, UCLA, Author provided

Pour reproduire de tels vortex en laboratoire, le premier ingrédient, qui permet au fluide de tournoyer à grande échelle, est la rotation de la planète. Nos expériences sont donc réalisées sur une plate-forme tournante.

Le second ingrédient, qui permet aux vortex de «flotter», est la stratification. On entend par là que le fluide est de plus en plus dense ou lourd quand on s’enfonce à l’intérieur. Sur Jupiter, cette stratification est due à l’illumination solaire couplée à l’augmentation de pression. Dans notre expérience, nous ajoutons simplement du sel dans l’eau (ce qui la rend plus dense) à une concentration de plus en plus élevée quand on s’enfonce dans la cuve (version vidéo, en anglais).

En injectant un peu d’eau colorée dans la cuve, nous pouvons suivre la formation d’un vortex, puis l’évolution de sa vitesse et de sa forme. Dans notre étude récente, nous imposons en plus un cisaillement pour simuler les jets zonaux qui soufflent dans des directions opposées de part et d’autre des vortex, en disposant une sorte de tapis roulant dans la cuve pour que le fluide soit entraîné dans deux directions opposées. Cette expérience nous a permis de vérifier nos prédictions théoriques sur la forme d’équilibre du vortex, une fois celui-ci formé, en fonction des ingrédients du problème (rotation, stratification, cisaillement) puis de les extrapoler au cas de Jupiter. Nous avons ainsi pu déterminer la profondeur de la Grande Tache rouge, inaccessible par des mesures directes, et mis en évidence que ces vortex sont des structures très aplaties, d’une profondeur de l’ordre de la centaine de kilomètres pour une largeur de l’ordre de la dizaine de milliers de kilomètres!

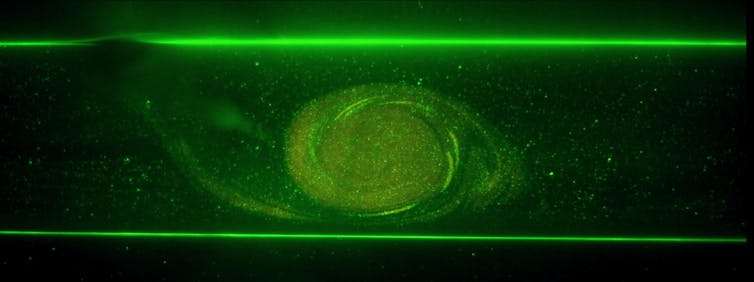

Un vortex vu de dessus à travers la cuve. Un colorant fluorescent permet de le visualiser, et l’addition de petites particules réfléchissantes permet de suivre le mouvement du fluide. Les deux traits horizontaux verts correspondent aux membranes en plastique qui cisaillent le vortex (la membrane du haut va vers la gauche, celle du bas vers la droite), à l’image des vents zonaux. D. Lemasquerier, G. Facchini, B. Favier, M. Le Bars, IRPHE, CNRS, Aix-Marseille Univ, Centrale Marseille, France, Author provided

Les bandes de Jupiter dans un jacuzzi tournant

Tournons-nous maintenant vers les jets zonaux au sein desquels sont piégés ces vortex. Cette fois, nous allons mettre en place tous les ingrédients pour que de tels vents naissent spontanément dans notre cuve. Nous utilisons de nouveau une cuve en rotation rapide pour reproduire la rotation de la planète. Une vue de dessus de notre expérience est alors analogue à une vue depuis le pôle de Jupiter.

Sous l’effet de la rotation, l’eau est comme poussée sur les bords de la cuve, creusée au centre et surélevée sur les bords, comme on l’observe quand on touille rapidement une tasse de café! Cette forme est le second ingrédient important de notre problème, car elle permet d’avoir une hauteur d’eau qui augmente avec le rayon, ce qui est responsable du phénomène de «zonation», c’est-à-dire de l’élongation des structures autour de l’axe de rotation (donc suivant la direction est-ouest sur Jupiter).

Enfin, le dernier ingrédient dont nous avons besoin est de mettre l’eau en mouvement de manière désordonnée et agitée pour reproduire la dynamique turbulente de Jupiter, ce que nous faisons grâce à des pompes submersibles, à la manière d’un jacuzzi.

Une fois la cuve mise en rotation et le jacuzzi allumé, nous observons que le fluide s’organise spontanément en courants dirigés dans le sens des aiguilles d’une montre, ou l’inverse – comme sur Jupiter! Les résultats de cette expérience nous permettent de mieux comprendre comment émergent spontanément des courants si intenses au sein d’un milieu agité, et de suivre ensuite leur évolution sur un temps long: un tour de cuve équivaut à un tour de Jupiter sur elle-même, soit 9 h 55. Nous sommes capables de réaliser des mesures sur plusieurs milliers voire dizaines de milliers de temps de rotation, ce qui correspond à autant de jours joviens!

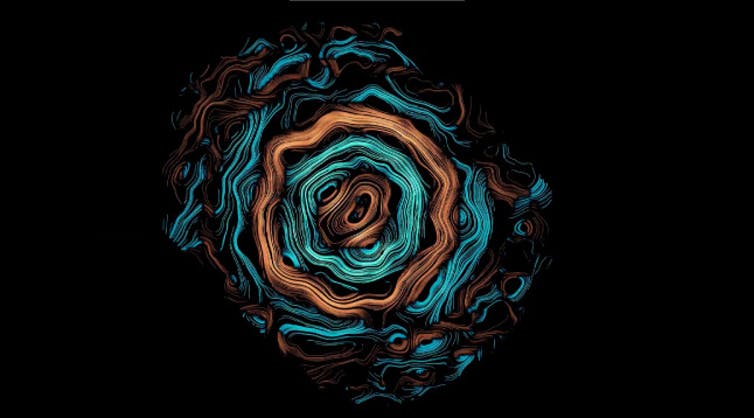

En filmant le mouvement de particules injectées dans le jacuzzi tournant, on peut visualiser les courants dans le fluide: en orange on voit les trajectoires de particules qui vont dans le sens des aiguilles d’une montre, et dans le sens inverse en bleu. D. Lemasquerier, B. Favier, M. Le Bars, IRPHE, CNRS, Aix-Marseille Univ, Centrale Marseille, France

Nos expériences et simulations modélisent de mieux en mieux les planètes

Observer des phénomènes analogues en laboratoire constitue donc déjà un succès en soi, et il faut ensuite établir dans quelle mesure ces résultats sont extrapolables aux planètes. Par exemple, dans notre expérience sur les jets zonaux, les frottements sur le fond de la cuve ont une importance relative à la rotation qui est bien plus forte que sur Jupiter! Pour donner une idée, avec cette cuve, il faudrait en théorie tourner… 100 millions de fois plus vite!

De façon peut-être surprenante, notons que les simulations numériques actuelles d’écoulements planétaires turbulents font moins bien que les expériences, même avec les ordinateurs les plus performants. Simuler ces environnements est extrêmement coûteux en temps de calcul, à tel point que pour simuler la planète entière, les numériciens remplacent les gaz non pas par de l’eau, mais par exemple par du miel, avec lequel les frottements sont encore plus importants et ce qui est donc encore plus éloigné de la réalité sur Jupiter. La confrontation des expériences et simulations avec les observations réelles et les modèles théoriques constitue donc une étape cruciale vers la compréhension de la dynamique de nos environnements.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original

À lire aussi