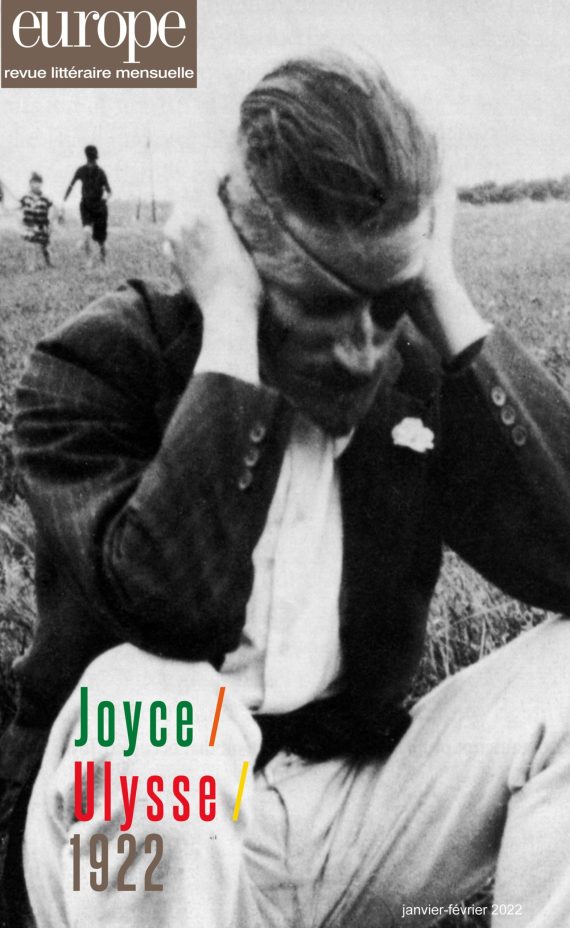

«Ulysses» de James Joyce a 100 ans

© DR

Ulysses est sorti en volume le 2 février 1922, volume édité par Sylvia Beach, à l’enseigne de Shakespeare and Company, au 12, rue de l’Odéon, à Paris et l’auteur ayant exigé que son roman paraisse le jour de ses quarante ans, les premiers exemplaires du chef d’œuvre babélien, composés, imprimés et façonnés à Dijon par Maurice Darantiere, arrivèrent en gare de Lyon par le train-express de 7 heures du matin.

Dédié à la mémoire de Jacques Aubert, maître d’œuvre de l’édition de Joyce dans la Pléiade, ce numéro de la revue Europe contient, entre autres, une chronologie fouillée des divers avatars de la publication d’Ulysses, chronologie proposée par Mathieu Jung, des contributions inédites de Mario Praz, d’Evgueni Zamiatine et de Serguei Eisenstein, une étude de Valérie Bénéjam sur la relation de Joyce à l’antisémitisme et une de Danielle Constantin sur le joycisme à l’œuvre dans Sur la route de Jack Kerouac, et, pour finir, une analyse très pertinente consacrée à Rudy et Milly, les enfants de Leopold et Molly Bloom, analyse qui enfin nous éclaire sur l’usage de la catégorie du genre dans Ulysses.

La traduction française

Trois mois avant ce 2 février 1922, le 7 décembre 1921, 250 personnes se pressaient déjà à La Maison des Amis du Livre pour écouter la conférence de Valery Larbaud sur cette future publication et la lecture des premiers chapitres et passages divers traduits en français. 250 personnes! Quelle époque extraordinaire! 250 personnes se ruant sur les bulletins de souscription! Le franc succès de cette séance, la relance des souscriptions, poussèrent les intéressés à reprendre et à achever la traduction. Et cette traduction va rejaillir sur le texte original qui se terminait par I will, mots qui une fois traduits en français furent jugés malhabiles par l’un des traducteurs, Benoist-Méchin. Il proposa donc à l’auteur d’ajouter un oui supplémentaire, ce que Joyce accepta et commenta d’un: «Vous avez raison. Le livre doit se terminer sur Oui. Le mot le plus positif du langage humain.»

La journée d’un homme ordinaire

Que se passe-t-il dans Ulysses? Bien qu’il reçût à sa sortie une foule d’éloges et une multitude de blâmes, à vrai dire, rien de particulier si ce n’est qu’il aborde la sexualité de façon réaliste, que c’est une longue traversée de la langue et du désir, de la filiation, en amont et en aval, et surtout qu’il est écrit dans dix-huit styles différents. Les dés sont jetés. Dorénavant, tous les littérateurs de l’époque, soucieux ou pas du devenir de la chose littéraire, vont devoir se définir par rapport à ce livre. Jorge Luis Borges y reviendra souvent, en lui consacrant, par exemple, un texte critique en 1925 et en lui dédiant un recueil de poèmes en 1969. Pour l’argentin, Ulysses démontre magistralement la mort du genre «roman», d’où son choix définitif à lui de la forme courte. Il ajoute que Joyce, dont les vraies compétences seraient étrangères au genre romanesque, n’a pas réussi à créer son Don Quichotte, c’est-à-dire à rendre mythiques ses personnages. Joyce a un indéniable don verbal, reconnaît-il, pour la cadence et la musicalité des mots, pour la capture de timbres particuliers, pour un rendu intense et délicat et c’est cela qui explique, d’après lui, que Joyce ne peut vraiment être apprécié que sous la forme de courts fragments minutieusement choisis.

Joyce et les auteurs italiens

Un autre des essais de ce numéro nous rappelle que l’essentiel de la philosophie de l’histoire de Joyce est due à des auteurs italiens tels que Giambattista Vico, Giordano Bruno, Benedetto Croce et Guglielmo Ferrero et que l’influence de ce dernier, auteur des six volumes de Grandeur et Décadence de Rome, est prépondérante. Le César de Ferrero, qui résonne étrangement avec notre actualité, est un démagogue peureux, un manipulateur cynique et un aventurier sans scrupule. Dans un autre ouvrage, Ferrero décrit les trois grandes sortes d’immigrants qui existent d’après lui et Léopold Bloom, cette réincarnation du juif errant, doit beaucoup à l’une de ces trois sortes.

L’antisémitisme

L’ironie joycienne s’attaque à des éléments personnels, à des traits autobiographiques, en appliquant vigoureusement un mouvement d’autocritique à des états antérieurs de son propre vécu car il s’agit de déconstruire les stéréotypes et les idées toutes faites qui risquent, s’il ne le fait pas, de le penser à sa place. Dans Ulysses, c’est donc aussi le propre antisémitisme de jeunesse de Joyce qui est âprement critiqué et complètement retourné en son contraire, en une constante dénonciation de cet immonde préjugé immémorial. L’antisémite imagine le juif comme un parasite qui s’attaque au corps national mais chez Joyce, c’est lui l’antisémitisme qui se répand telle une maladie et c’est le rire antisémite qui est une toux répugnante, une glaire, un crachat, une parole à vomir et qui semble être une bête vivante qui saute à la gorge de Stephen Dedalus en traînant après elle a rattling chain of phlegm. Et c’est bien pour cela que Bloom se défendant contre les patriotes irlandais leur assène que: «Mendelssohn était juif et Karl Marx et Mercadante et Spinoza. Et le sauveur était juif et son père était juif. Votre Dieu.»

Joyce et Einsenstein

En 1927, Eisenstein a en projet un film sur le Capital de Karl Marx qu’il imagine tissé de finalité sociale et de salves de rire. Un film satirique utilisant la farce et le grotesque et racontant, dans ses moindres détails, la journée d’un homme moyen. Dédié à la Deuxième Internationale. Et pour le côté formel, il pense s’inspirer de James Joyce! «Dans l’officine linguistique de la littérature, Joyce se consacre en somme à ce que je rêve de faire dans mes recherches en laboratoire sur le langage cinématographique», écrit-il. De par sa reconnaissance de la fécondité et de la vitesse de la vie urbaine, ainsi que par l’importance des détails, Ulysses a été rapidement considéré comme étant cinématographique. C’est en 1928 que le Russe lit Ulysses et est si impressionné et tellement ravi par le dix-septième chapitre, Ithaque, chapitre composé de 309 questions et de 308 réponses, sur le modèle d’un catéchisme jésuite, – tous les événements y étant transformés en leurs équivalents cosmiques, physiques, psychiques, etc., et Bloom et Stephen y devenant des corps célestes vagabondant dans les cieux infinis ainsi que les étoiles qu’ils contemplent. Par ailleurs, on est forcé de reconnaître que lorsque, enfin au lit, Bloom embrasse les fesses de Molly, – «Il embrassa les ocres onctorants melons rebondis odorants de sa croupe, sur chaque hémisphère rebondi melonneux, dans leur sillon ocre onctueux, avec une obscure auscultation prolongée provocatrice melonodorante», le film est là et c’est sûr qu’on n’a aucun effort à faire pour imaginer et voir la scène!

Bref, pour Eisenstein, le génie de Joyce consiste à utiliser non pas la pensée émotionnelle ou rationnelle mais la pensée sensuelle, et il postule que c’est la quasi cécité de l’Irlandais qui a conditionné sa sidérante acuité introspective.

Joyce et Jack Kerouac

Les démêlées judiciaires d’Ulysses, la publication de Finnegans Wake en 1939, sa mort en 1941, ont répandu la notoriété de James Joyce aux Etats-Unis, pays où il a figuré à deux reprises sur la couverture du Times, en 1934 et en 1939!

Kerouac est né le 12 mars 1922, soit un mois après la parution d’Ulysses à Paris et deux décennies plus tard, à peine entré en littérature, il va s’approprier la notion joycienne d’épiphanie et en faire la base de toute son esthétique. Sur la route est un roman joycien! Et tout comme son maitre, Kerouac va reprendre à son propre compte l’entreprise de fonder son monde fictionnel personnel sur une mythification de soi. Dans son roman, il va multiplier les échos homérico-joyciens et il va y faire apparaître au moins une centaine de fois le mot Yes, et chercher à rendre les voix distinctes des Noirs, des Amérindiens, des Canadiens-Français, des Italiens, des repris de justice, des vagabonds, des hipsters et autres marginaux. Adoptant la même franchise sexuelle que son modèle, mettant en scène des relations hétéro-, bi- et homosexuelles et reprenant l’image pyrotechnique de la scène masturbatoire de l’épisode Nausicaa d’Ulysses, et usant de façon décomplexée du slang, de l’argot américain, d’une floppée d’onomatopées telles que bang, blow, chick, chill, cool, cunt, dick, etc.

Dernier souhait

En ce déjà passé 02 du 02 2022, succession magique de nombres quasi palindromique, souhaitons à cette épopée grecquo-sémito-irlandaise et à ses dix-huit fameux épisodes, – 18 étant le nombre kabbalistique incarnant le chiffre de la vie et de l’infini des possibles –, à Ulysses d’être encore et encore commenté, même après les fins du monde annoncées, par d’égarés et ludiques érudits lunaires.

«Europe», revue littéraire mensuelle, n° 1113-1114, janvier-février 2022.

À lire aussi