Trop de prêtres et de pasteurs

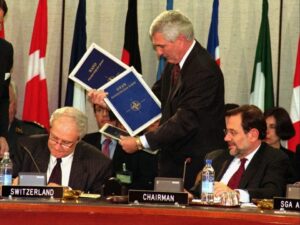

«Rien qu’à Fribourg, une petite ville de 38’000 habitants, il y a 40 messes catholiques par dimanche. Cela dépasse de loin la demande», ose dire Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. – © DR

«Rien qu’à Fribourg, une petite ville de 38’000 habitants, il y a 40 messes catholiques par dimanche. Cela dépasse de loin la demande», ose-t-il dire. La situation actuelle est souvent déprimante, en particulier dans les campagnes, ajoute-t-il, «lorsque le prêtre est confronté à une douzaine de fidèles qui suivent le service en silence depuis les rangs les plus éloignés».

Constat chiffré: selon l’Office fédéral de la statistique, la proportion de catholiques dans la population résidente suisse est passée de 43 à 35 % entre 1910 et 2018. Grâce à l’immigration, notamment en provenance du sud de l’Europe, l’Eglise catholique est en meilleure position que son Eglise sœur. Les réformés ne représentent plus que 23 % de la population totale, contre 56 % en 1910, mais la tendance est à la baisse, même chez les catholiques. On compte 5,8 % de musulmans, pratiquants ou non. A noter que le groupe des personnes sans appartenance religieuse a triplé depuis l’an 2000. Il représentait 26% de la population des 15 ans et plus en 2017, selon les chiffres de l’OFS.

Autre point sensible: Mgr Morerod relève que la moitié des prêtres viennent de l’étranger. «Une limite a été atteinte.» Sans la moindre xénophobie — il relève que les communautés étrangères sont bien présentes à l’église —, il note que des différences culturelles peuvent faire problème. Selon lui, lit-on dans cath.ch, certains prêtres de pays africains ou de Pologne, par exemple, ne sont pas habitués à ce qu’un ecclésiastique soit contredit dans ce pays. «Cette culture égalitaire de la conversation leur est étrangère». Mgr Morerod relève aussi: «Enfin et surtout, il y a parfois des barrières linguistiques, poursuit Mgr Morerod. Lorsque les prêtres vietnamiens parlent français, par exemple, tous les fidèles ne comprennent pas le sermon.»

Aïe! Réactions amères sur le site officiel. «Si vous enlevez les Portugais, les Italiens, les Espagnols ou les Africains, il ne reste plus grand monde. L’Eglise de Suisse fait partie de l’Eglise universelle que le Christ a voulue», commente un prêtre africain.

Chapeau néanmoins à un évêque qui voit la réalité en face et l’assume plutôt que de se conforter dans sa fonction.

Et chez les protestants? On ne ferme pas les yeux non plus. La sécularisation de la société est en marche. Les fidèles des temples tendent aussi à se faire rares, tout comme les jeunes catéchumènes. Vincent Guyaz, vice-président du Conseil synodal vaudois, estime que c’est le métier-même de pasteur qui est en train de changer. Les sermons ne suffisent plus. Il s’agit d’apporter une présence sur de multiples terrains, chez ceux qui la souhaitent, chez les vieux, chez les jeunes, dans le débat public. En ce temps où beaucoup meurent dans la solitude et le désarroi, les besoins d’humanité chaleureuse sont grands. Et guère comblés par un service religieux livré sur un CD standard! Un adieu funèbre doit être possible à l’église, si la famille le souhaite, même si le défunt n’était pas croyant. Une cérémonie à la fois laïcisée et nourrie des valeurs chrétiennes est pensable.

Le nombre des pasteurs et diacres vaudois a passé de 258 en 2010 à 218 en 2020. Pour un budget de 40 millions, dont 33 de l’Etat et le reste en provenance de dons privés et d’institutions. La diminution de ces chiffres est inexorable.

Le problème va au-delà: où, comment, sur quels registres les voix chrétiennes peuvent-elles se faire entendre et entrer dans le concert des opinions sécularisées? Les facultés de théologie préparent plus à l’exégèse qu’à la rencontre avec la réalité en mouvement. Le temps des contraintes morales et rigides d’hier est passé, mais celui des pratiques figées, des vieux automatismes, des paroles convenues, des mines pontifiantes, est encore loin de laisser la place à un tableau moins rébarbatif. Qui pourrait illustrer une rencontre vivante, variée, stimulante entre le terreau chrétien de nos racines et la vague de fond du matérialisme sans âme. Car les préoccupations spirituelles, enfouies ou exprimées, dans toutes sortes de directions, restent encore bien présentes. Bien au-delà du dimanche matin et des enterrements.

À lire aussi