Tempêtes sur terre et dans les têtes

© DR

Guère besoin de s’attarder sur les climato-sceptiques à tout crin, en Europe ils sont très minoritaires et se font peu entendre. A l’autre extrême, on peut laisser à leur vision masochiste les catastrophistes qui attendent la fin de l’humanité sans proposer grand’chose.

Quant à ceux, de plus en nombreux aujourd’hui, qui clament la nécessité d’agir, il importe de les écouter et de réfléchir froidement aux programmes qu’ils avancent. Deux écoles se dessinent et s’opposent. Celle que l’on entend le plus exige une cascade de décisions inter-gouvernementales, une avalanche de taxes punitives, un changement drastique de notre manière de vivre et de consommer. Certes, il est raisonnable de revoir certaines de nos habitudes: moins brûler d’essence (adieu les SUV!), mieux isoler nos logis, acheter moins d’objets plus ou moins utiles, tenter de les recycler, etc. Mais gare au dérapage de cette logique. Ne plus voyager?

Le voyage désormais maudit

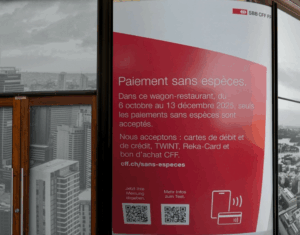

Le philosophe allemand Peter Sloterdijk, dimanche passé à Locarno (1), décelait un tournant de la société: après des siècles où le voyage était promesse d’enrichissement matériel et culturel, le voilà maudit. Dans l’air du temps, la sagesse serait de se déplacer le moins possible. Après les taxes sur les avions et les voitures, lançait-t-il sourire en coin, viendront celles sur les vélos et bientôt les rollers!… En signe de refus, le brillant penseur propose d’ajouter un droit fondamental à la démocratie. Celle-ci s’appuie sur le «habeas corpus», loi définie en Angleterre en 1679, qui garantit la personne contre l’arbitraire. Sloterdijk en appelle à un «habeas motus»! Motus en latin: le mouvement. Bref, il revendique comme un droit fondamental la liberté de se déplacer et de voyager, reconnue comme un impératif de l’intelligence. Piquant de lire, après ce discours, un commentaire de la NZZ qui pourfend la bougeotte contemporaine: «Toute forme de mobilité a des effets négatifs sur l’environnement et la société.» L’auteur part en guerre contre… les CFF! Il en veut particulièrement à l’abonnement général qui ne couvrirait pas les coûts réels et surtout pousserait les usagers à beaucoup trop voyager! Des étudiants profiteraient du confort de nos trains pour y potasser leurs cours… quelle horreur!

L’avenir de la planète dépendrait donc d’abord du comportement des individus? De leur encadrement fiscal et punitif par l’Etat, de divers systèmes de contraintes et contrôles? Beaucoup y pensent. A titre d’exemple, le plan concocté par un groupe d’activistes français du climat brandissant ce qu’ils appellent «l’œconomie». L’idée est d’attribuer à chacun un quota individuel, égalitaire et échangeable, d’émissions de CO2. Quand les sédentaires et les frugaux on en auront trop, ils les vendront. Ceux qui en manqueront les achèteront dans une bourse créée à cet effet, avec une fluctuation des prix selon l’offre et la demande. Bref, c’est le cas de dire, une usine à gaz!

Le génie technologique et les nombreuses innovations possibles

A ceux qui font du défi climatique une question de morale individuelle répondent ceux qui misent sur le génie technologique des humains, dans la suite d’une longue histoire de progrès. On les entend moins que les prédicateurs au doigt levé. Ce sont pourtant une immense cohorte de chercheurs, de scientifiques, d’industriels qui planchent sur les outils permettant de sortir de l’énergie carbonée, de récupérer le CO2 à des fins utilitaires. Ces champs des innovations possibles est sans limites. Passionnant pour qui ne hausse pas les épaules en annonçant par avance leurs échecs. Tout en restant conscient que la technologie doit se développer dans un cadre légal, social et économique raisonnable. La plupart des Etats font encore peu pour encourager ce volet de la recherche. Il est tellement plus facile d’augmenter simplement les taxes ici et là. Néanmoins, les subventions commencent à pleuvoir. Ce qui donne des ailes à toutes sortes d’entrepreneurs. Ici et ailleurs. La Chine, plus avancée qu’il n’y paraît à ce chapitre, dit faire ce pari… car il est vrai que ses émissions ont explosé ces dernières décennies.

Récupérer le CO2

L’Australie, qui veut continuer à extraire son charbon en dépit des Accords de Paris, prétend miser, comme tant d’autres, sur la récupération du CO2 − on sait de mieux en mieux le faire − afin de le stocker sous terre ou, mieux, de l’utiliser dans la fabrication de carburants de synthèse propres, notamment pour l’aviation. Le Chili, lui, veut tirer parti de sa situation géographique avec ses 4500 kilomètres de longueur nord-sud. Sur son désert de l’Atacama, le soleil tape fort en permanence, d’immenses centrales solaires s’y construisent, avec en plus de vastes parcs d’éoliennes, la production d’électricité suffit au pays. Et devrait lui permettre, selon les plans du gouvernement, de produire à bas prix de l’hydrogène. Exportable, espère-t-il, vers des contrées moins bien loties, pour faire rouler proprement camions, voitures et même avions du futur. Et si l’on se mettait à chercher dans la nature cette précieuse source d’énergie verte? On s’y emploie déjà… au Mali! (Voir Hydrogène pour la transition énergétique: est-on obligé de le fabriquer?).

Cela pour dire que l’intelligence humaine n’a pas dit son dernier mot. Si elle ne se laisse pas envahir par le vacarme des émotions et les approches moralisantes.

(1) Le philosophe allemand Peter Sloterdijk a été honoré le 7 août, en marge du Festival de Locarno, du Prix de la culture politique européenne de la Fondation Hans Ringier, animée par le journaliste Frank A. Meyer.

À lire aussi