Quelles sont les causes du risque de surcharge du système hospitalier helvétique?

Les optimisations de coûts réalisées ces 20 dernières années au niveau du système de santé helvétique se sont traduites par une réduction du nombre d’infrastructures hospitalières (hôpitaux, lits). – © DR

Des unités de soins intensifs au seuil de leurs capacités, du personnel médical à bout, un nombre élevé de patients hospitalisés positifs au Sars-Cov2, des patients héliportés d’un hôpital universitaire à l’autre, des prédictions inquiétantes de surcharge hospitalières…

Si ces images relayées par de nombreux médias se confirment, les causes d’un risque de surcharge du système hospitalier helvétique ont-t-elles été pleinement identifiées? Est-il justifié de nommer comme cause principale l’agent pathogène Sars-Cov2 ou encore le comportement des citoyens en période d’épidémie?

Le risque de surcharge du système hospitalier ne résulterait-il pas plutôt des optimisations subies par notre système de santé, avec pour résultat final l’empêchement de garantir un équilibre entre l’offre et la demande en soins?

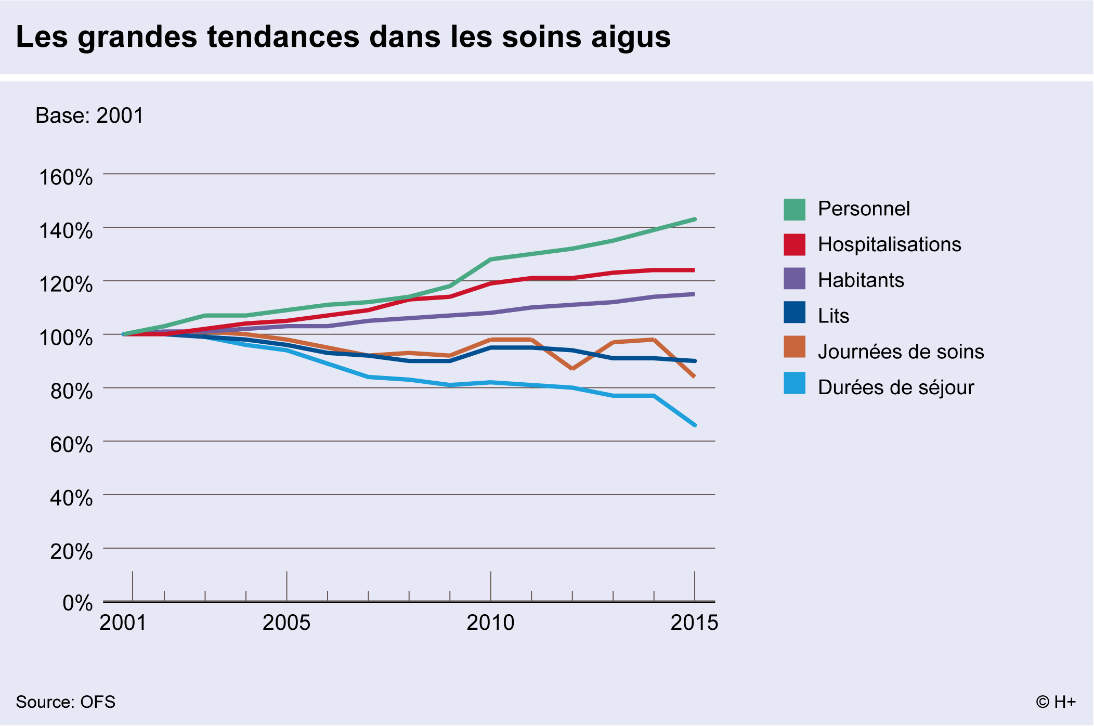

Observé sous cet angle, on note que la démographie, l’espérance de vie et le nombre d’hospitalisation augmentent continuellement dans le pays, alors que les nombres d’hôpitaux, de lits et de séjours hospitaliers diminuent.

Nos services hospitaliers sont-ils encore correctement dimensionnés pour répondre à la demande croissante en soins?

A l’aide de statistiques nationales et internationales, nous apportons ici des éléments de réponses à ces questions d’actualité.

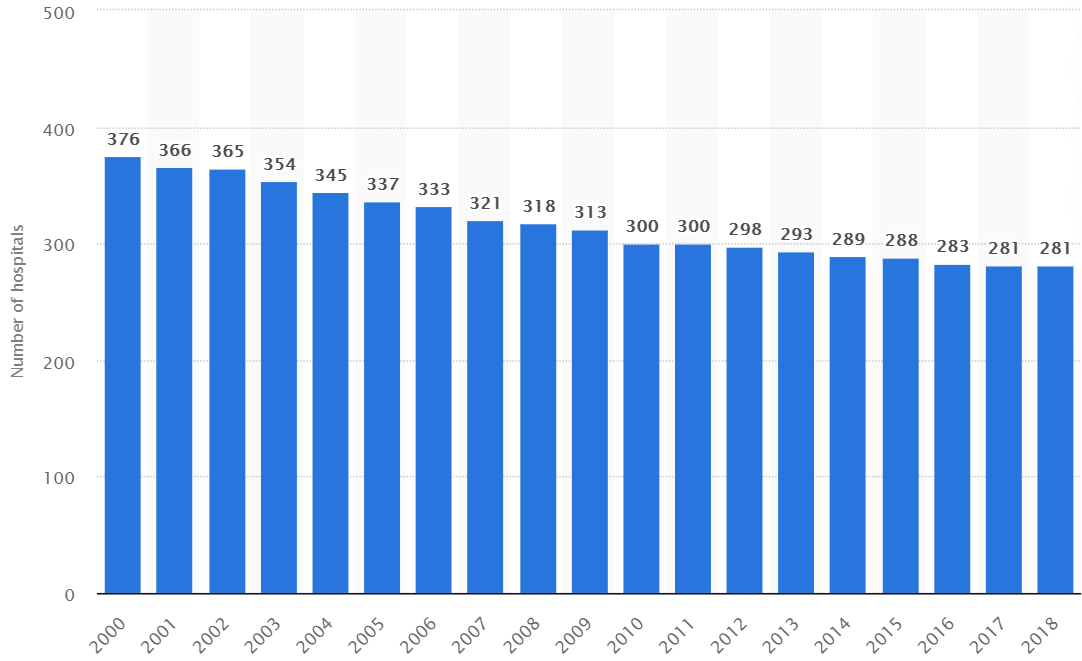

Suisse: Evolution des capacités hospitalières à partir de l’an 2000

Au cours des 20 dernières années, notre pays a connu une expansion démographique de l’ordre de 20% (7,2 à 8,6 millions d’habitants), tandis que près de 25% des hôpitaux ont été fermés (Fig.2) et que la proportion de lits hospitaliers disponibles pour l’ensemble de la population a subi une réduction de 10% (Fig. 1). Dans cette même période, l’espérance de vie des hommes a augmenté de l’ordre de 7,4% et celle des femmes de 4,9% (OFS 2000 et 2019).

Fig. 1: tendances dans les soins aigus en Suisse depuis l’année 2001 (source : H+ Les hôpitaux suisses , 9.11.2020)

Tendances entre 2001 et 2015

+43% de personnel +24% d’hospitalisations +15% d’habitants

-10% de lits -16% de journées de soins -34% des durées de séjour

Le personnel médical a augmenté de 43%; les technologies médicales et pharmaceutiques ont simplifié nombre d’interventions, contribuant sans aucun doute à la réduction de 34% de la durée des séjours hospitaliers.

Le nombre d’hospitalisation a grimpé de 25%, une conséquence probable de la réduction de la durée des séjours.

Les limites ont-elles naturellement été atteintes?

Fig. 2 : évolution du nombre d’hôpitaux en Suisse, depuis l’an 2000 (Source: statista, 9.11.2020)

Situation hospitalière de la Suisse comparée aux autres pays

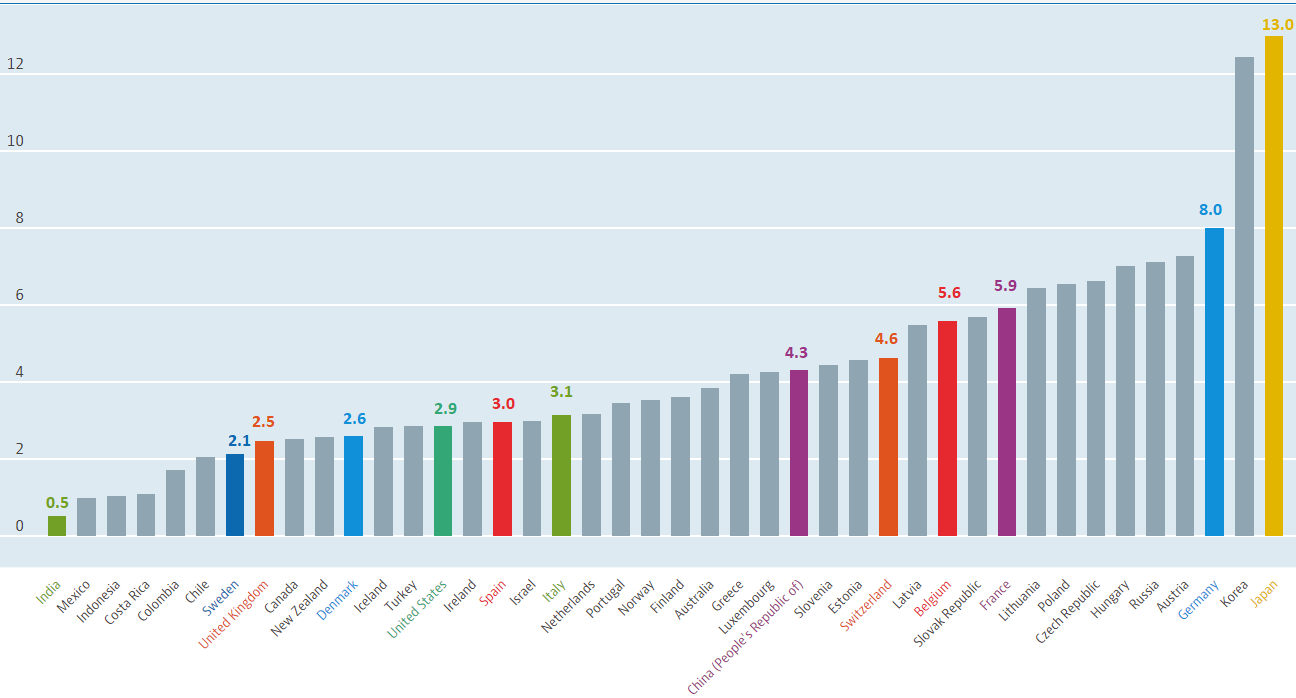

Diverses observations démontrent que notre pays est moyennement bien loti en termes de lits hospitaliers disponibles pour 1000 habitants. Ainsi, selon un classement de l’OCDE (Fig.3), incluant 42 pays, la Suisse (4,6 lits/1000 habitants) apparaît en 14e position, tandis que et le Japon (13 lits/1000 habitants) occupe la 1re position, avec proportionnellement trois fois plus de lits hospitaliers qu’en Suisse. Des pays voisins comme l’Allemagne (8 lits/1000 habitants) et la France (5,9 lits/1000 habitants) disposent également proportionnellement de plus de lits hospitaliers.

Fig. 2 : Nombre de lits d’hôpital pour 1 000 habitants, incluant les lits de soins curatifs, les lits de soins de réadaptation, les lits de soins de longue durée et les autres lits dans les hôpitaux. Source : OCDE 2019

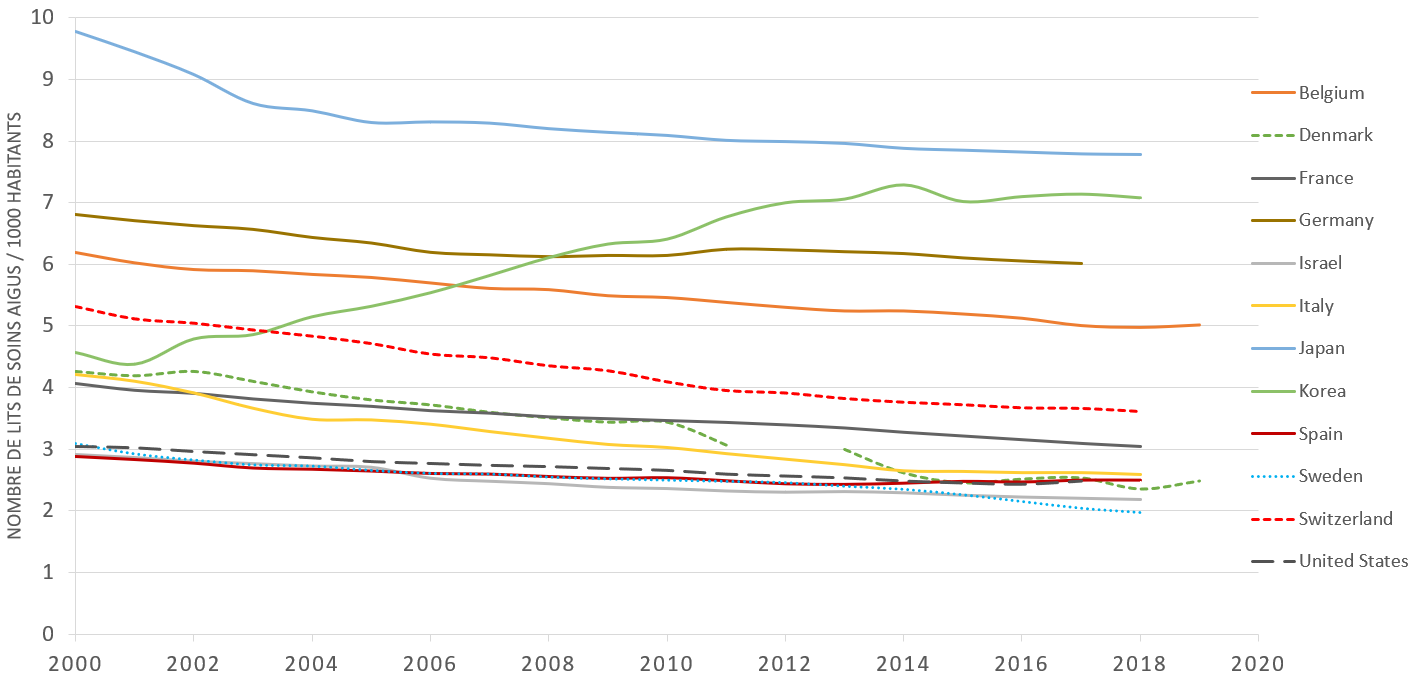

En ce qui concerne la capacité hospitalière en lits de soins aigus (à ne pas confondre avec soins intensifs), le classement de 33 pays situe la Suisse (3,6 lits/1000 habitants) en 13e position, alors que le Japon (7,8 lits/1000 habitants) se trouve en 1re position. Seule la Corée, qui a manifestement augmenté son quota de lits de soins aigus entre 2000 et 2014, présente une tendance croissante (Fig. 4). Les autres pays présentent une tendance à la baisse, à l’instar de la Suisse.

Fig. 4 : Variation du nombre de lits en soins aigus pour 1000 habitants. Source des données: OCDE 2019

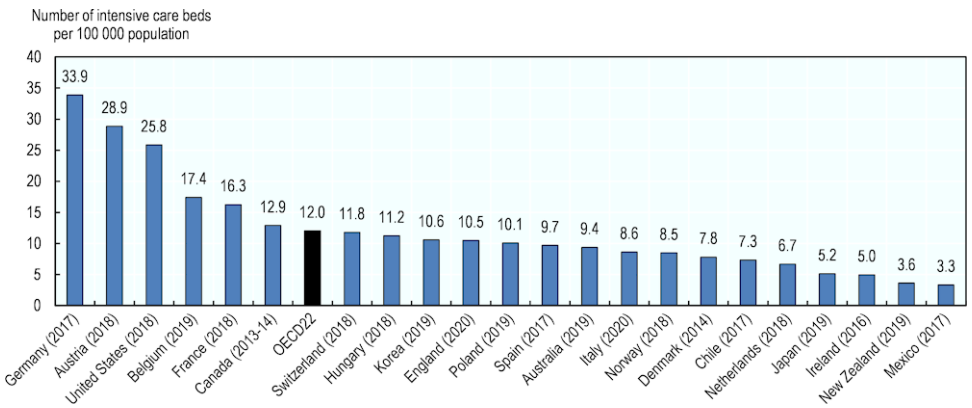

Il est intéressant de relever que le Japon, qui présente des moyens hospitaliers très élevées, a eu peu de victimes du Covid-19. Pour une population de 125,8 millions d’habitants, le nombre de personnes décédées avec le Covid-19 est de 1821. Cependant, ce fait ne semble pas être lié aux capacités des soins intensifs, car le Japon ne présente que 5,2 lits/100’000 habitants, là où la Suisse en présente 11,8/100’000 habitants (OECD 2017-2019).

Fig. 5: Nombre de lits de soins intensifs pour 100’000 habitants. Source des données: OCDE 2019

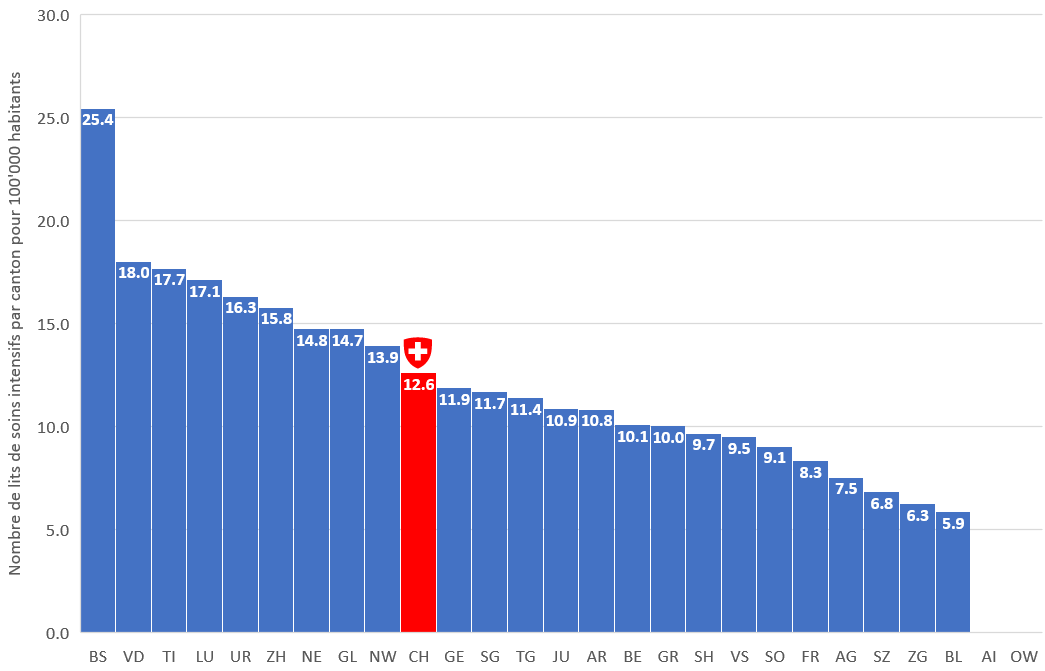

Suisse: Nombre de lits de soins intensifs et taux d’occupation

A l’intérieur du pays, les disparités sont élevées (Fig. 5), expliquant en autres pourquoi le canton de Schwytz devait récemment tirer la sonnette d’alarme. Ce dernier ne dispose que 11 lits de soins intensifs pour 160’619 habitants, soit 6,8 lits/100’000 habitants, alors qu’au 6 novembre 2020, la moyenne Suisse était de 12,49 lits/100’000 habitants (soit 1089 lits de soins intensifs pour 8,6 millions d’habitants), conformément aux données publiées par le département fédéral de la défense (DDPS).

Fig. 5 : Nombre de lits de soins intensifs par canton suisse pour 100’000 habitants. Source des données: DDPS, 6.11.2020

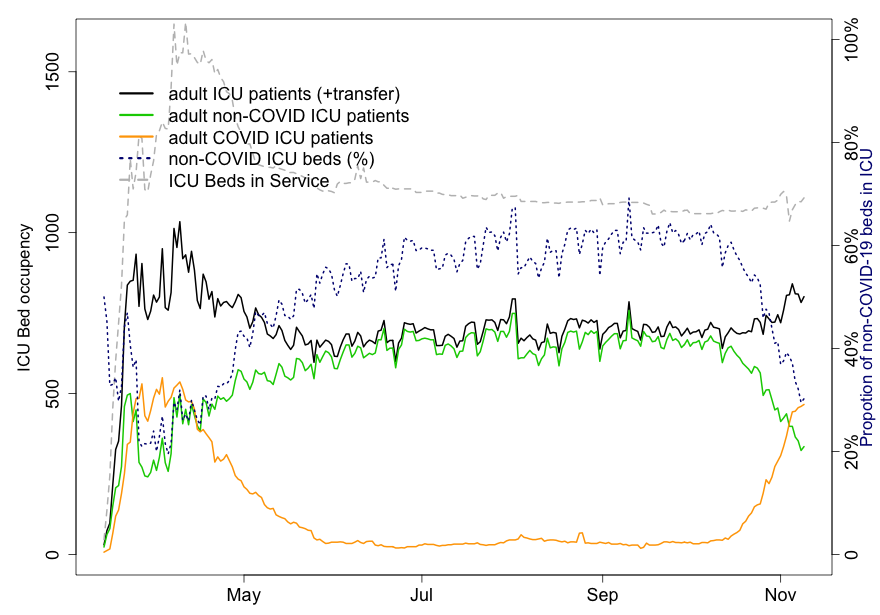

Les relevés d’occupation des lits de soins intensifs en Suisse (Fig. 6) permettent de tirer les informations suivantes:

– Le nombre de lits de soins intensifs actuellement en service est de l’ordre de 1100. Au plus fort de la vague de printemps, il s’élevait à plus de 1600, alors que le nombre de patients en soins intensif n’a jamais franchi le seuil de 1100.

– La proportion de lits de soins intensifs occupés est de l’ordre de 73% et correspond au taux d’occupation observé au début du mois de mai.

– La proportion de patients Covid-19 continue d’augmenter (courbe jaune). En revanche, il y a beaucoup moins de patients non-Covid-19 dans les unités de soins intensifs (courbe verte). Les autorités sanitaires ne donnent pas d’explication sur ce fait. Est-ce que tous les patients des soins intensifs sont systématiquement testés au Sars-Cov2?

Fig. 6 : Occupation des lits en soins intensifs en Suisse (état 9.11.2020). Source des données : icumonitoring, 9.11.2020

Les soins intensifs en Suisse sont-ils actuellement surchargés?

A la question du taux d’occupation usuel des hôpitaux, le rapport d’activité du CHUV de 2016 apporte les éléments de réponse suivants:

«Le taux moyen d’occupation se stabilise à 87%. Il reste toutefois proche des 90% en médecine et dépasse ce seuil aux soins intensifs, alors même que pour des lits de soins aigus un taux optimal se situerait à 85%. Soixante-neuf lits, soit près de 5% des capacités d’hospitalisation, ont été occupés par des patientes et des patients en attente d’un séjour de réadaptation ou d’une place en EMS.»

Le rapport de gestion des HUG pour l’année 2018 indique un taux d’occupation des lits similaire:

«En revanche, entre 2017 et 2018, même si l’activité augmente, le nombre moyen de lits en service diminue (2133 en 2018) soit -1,9%. Ceci s’explique par des interventions chirurgicales moins invasives et par une intensification des hospitalisations du fait d’une amélioration des flux hospitaliers. Ainsi le taux d’occupation moyen des lits augmente par rapport à l’année précédente (88,8% par rapport à 87,1% en 2017) et se maintient dans la fourchette haute des normes hospitalières (entre 85% et 90%).»

Bien que ces données se rapportent au CHUV ou aux HUG, elles démontrent que le taux actuel d’occupation des lits de soins intensifs en Suisse (~73%) se situe bien en dessous du taux d’occupation moyen observé dans un important centre hospitalier du pays.

Conclusion

Cette revue de données statistiques ne permet nullement d’affirmer que les services hospitaliers suisses sont actuellement surchargés face à l’épidémie au Sars-Cov2. Cependant, les états de situations régionaux doivent être considérés. En effet, les capacités hospitalières en Suisse diffèrent fortement d’un canton à l’autre et peuvent expliquer des risques de surcharges hospitalières locales et justifier des transferts intercantonaux de patients.

Les transferts hospitaliers sont notamment basés sur les recommandations du SSC, validées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), H+ Les Hôpitaux de Suisse et la Société suisse de médecine intensive (SSMI).

Celles-ci prévoient que, avant d’augmenter ses capacités au-delà des disponibilités usuelles, tout hôpital suisse se doit d’adresser ses patient∙es dans les hôpitaux du pays qui disposent encore de lits disponibles et de personnel pour les accueillir (source HUG, 5.11.2020).

Les optimisations de coûts réalisées ces 20 dernières années au niveau du système de santé helvétique se sont traduites par une réduction du nombre d’infrastructures hospitalières (hôpitaux, lits). Cette réduction associée à une démographie croissante, à une population vieillissante, à une demande de soins croissante réduction devrait être considérée comme une raison principale du risque de surcharge du système hospitalier que connaît actuellement notre pays.

À lire aussi