Le Traité de Versailles ou la paix en trompe-l’œil

Signature du traité de Versailles. – © Wikipédia

Guillaume Bagard, Université de Lorraine; Inès Ahmed Youssouf Steinmetz, Université de Lorraine et Sophie Le Coz, Université de Lorraine

«Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur, et trop dure pour ce qu’elle a de doux.»

Jacques Bainville

Il y a un siècle était signé le Traité de Versailles, à l’issue de la Conférence de paix de Paris le 28 juin 1919 (date anniversaire de l’attentat de Sarajevo). Pour parvenir à cet accord, il aura fallu 1646 séances dans 52 commissions pendant près de six mois.

L’Allemagne, exclue des négociations de l’accord, ne put communiquer ses positions que par écrit. La signature du traité eut lieu dans le Château de Versailles, comme une réplique à la proclamation de l’empire allemand de 1871.

Parmi les nombreuses critiques du traité, celles de Keynes et Bainville se détachent par leur justesse et leur clairvoyance, comme l’a noté l’historien Édouard Husson qui a publié une réédition conjointe de leur ouvrage en 2002.

Chacun dans son domaine, économie politique et politique étrangères, Les conséquences économiques de la paix parues en 1919, et Les conséquences politiques de la paix en 1920 constituent deux points de vue éclairant pour comprendre le traité et ses limites.

Un nouvel ordre politique européen

Chroniqueur de la politique étrangère de son époque, Jacques Bainville voit dans le traité une occasion manquée de garantir un l’équilibre européen. Pour Bainville, le péché originel est de ne pas avoir démantelé l’Allemagne:

«Concentrée à l’intérieur, l’Allemagne a été dissociée à sa périphérie. Des millions d’Allemands vivent au voisinage immédiat de ses frontières, six ou sept en Autriche, trois en Tchécoslovaquie.»

L’auteur conclut que les Alliés «ont démembré l’Allemagne tout en l’unifiant». L’Allemagne perd près de 15% de son territoire, 10% de sa population et son empire colonial (comme le prévoit l’article 119).

L’Alsace-Moselle revient à la France (art. 27); les cantons d’Eupen et de Malmedy à la Belgique (art. 34); l’organisation d’un vote des populations locales devra décider en 1920 du sort de certains territoires du nord de l’Allemagne constitués de fortes minorités danoises (art. 109 à 111), et l’Allemagne perd de nombreux territoires prussiens au profit de la Pologne (art. 87 à 93).

Enfin, la Sarre jouit d’un statut spécial à la fois administré par la Société des Nations pour une durée de 15 ans et soumise après cette période à un référendum. Section IV Bassin de la Sarre.

L’unité politique de l’Allemagne sauvegardée

Dans son chapitre III, intitulé, Ce qui a sauvé l’unité allemande, l’auteur y développe le cœur de sa thèse:

«Le traité enlève tout à l’Allemagne, sauf le principal, sauf la puissance politique, génératrice de toutes les autres. Il croit supprimer les moyens de nuire que l’Allemagne possédait en 1914. Il lui accorde le premier de ces moyens, celui qui doit lui permettre de reconstituer les autres: l’État, un État central, qui dispose des ressources et des forces de 60 millions d’êtres humains et qui sera au service de leurs passions.»

Du point de vue allié, l’existence d’un État allemand préservé apparaît nécessaire pour que l’Allemagne «accepte» le traité final, ce qui doit permettre le recouvrement de réparations de guerre comme le déplore Bainville:

«On nous a dit qu’une politique réaliste et pratique le voulait aussi, qu’une grande Allemagne aux rouages simplifiés, formant un tout économique, serait, pour nos réparations, un débiteur plus sûr qu’une Allemagne composée de petits États médiocrement prospères.»

Bainville s’inquiète aussi du déséquilibre démographique entre l’Allemagne et la France. Il doute du paiement futur des réparations et entrevoit déjà le mythe du coup de poignard dans le dos:

«Des enfants qui ne sont pas encore nés, qui n’auront connu la guerre que par ouï-dire, par une légende dont le caractère se laisse déjà deviner (‘nous n’avons pas été vaincus’)».

La suite des événements devait confirmer ces sinistres conjonctures. Si l’analyse de Bainville semble implacable, les solutions qu’il esquisse paraissent moins convaincantes comme celle de s’appuyer sur les anciennes dynasties, pourtant discréditées par leur participation au régime impérial, il déplore que l’entente n’ait pas réclamé une division de l’Empire comme préalable à la négociation.

À défaut d’avoir su démanteler l’État allemand, les alliés ont mis en place des dispositifs pour prévenir de nouveaux conflits.

Des mécanismes pour empêcher de nouvelles guerres

Les conditions imposées à l’Allemagne pour limiter son armée, la création de nouveaux alliés et la fondation de la Société des Nations sont autant de moyens d’éviter la guerre annoncée.

L’Article 163 impose une réduction des effectifs à 200’000 hommes dans les trois mois, et 100’000 à compter du 31 mars 1920. Et cette faible armée allemande ne peut comporter ni avion, ni marine (article 198), ni char d’assaut (article 171).

La France et ses alliés ont pu tenir une guerre longue contre la puissance d’une armée allemande supérieure, grâce à l’existence d’un double front: l’alliance russe permettant de diviser l’effort de guerre allemand.

L’URSS ne pouvant plus jouer le rôle de ce précieux allié, la France a besoin d’une nouvelle alliance de revers. Pour cela, elle compte sur deux nouvelles républiques: celles de Pologne et de Tchécoslovaquie.

La reconnaissance des nouvelles républiques est évoquée dans un traité séparé signé le même jour, le traité des minorités polonaises «ressuscite» la Pologne; tandis que la Tchécoslovaquie naît du «traité de Saint-Germain-en-Laye» du 10 septembre 1919.

Pour Jacques Bainville, ces nouvelles Républiques ne peuvent compenser l’allié russe perdu:

«Les éléments interchangeables de l’équilibre ancien ont disparu. La Russie, sans doute pour longtemps, est hostile […] Huit ou dix États, dont l’existence est précaire, jalonnent les pourtours de l’Allemagne unie.»

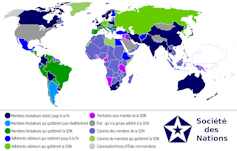

La Société des Nations

Pour le Président des États-Unis, Wilson, la guerre est avant tout la «conséquence d’un certain état des rapports internationaux, des relations entre les peuples et de leurs comportements».

Son idée, dernier paragraphe de ses Quatorze Points est de fonder une organisation internationale pouvant régler pacifiquement les différents entre les États par le biais de l’arbitrage en mettant en place des solutions collectives contre les États réfractaires.

La responsabilité de la guerre

La partie VII du traité prévoit les sanctions contre les «responsables de la guerre» et notamment contre le plus célèbre d’entre eux, l’article 227 déclare:

«Les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités.»

Il prévoit la constitution d’«un tribunal spécial pour juger l’accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, à savoir les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon».

Cet embryon de juridiction internationale n’est pas sans contradiction, le traité promet de garantir les droits de la défense, mais il prend aussi le droit de «mettre en accusation» l’empereur déchu. Celui-ci, réfugié aux Pays-Bas, ne sera jamais jugé.

L’article 228 écorne encore un peu plus la souveraineté de la jeune République de Weimar, obligée de reconnaître «aux puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre» et même de les livrer aux tribunaux alliés.

Une fois de plus, la préservation de l’État allemand apparaît comme nécessaire à l’application du traité, seulement ces clauses pénales auxquelles le nouveau gouvernement allemand se voit associé, fragilise le régime vis-à-vis de sa population.

L’Allemagne ayant déclaré la guerre, dans le camp des vainqueurs il n’y a pas de débat sur sa responsabilité. Ainsi, l’article 231 énonce clairement:

«Les gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne reconnaît que l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.»

Le principe de continuité de l’État en droit international rend la jeune république de Weimar responsable des actes du feu l’empire de Guillaume II. Les débats vont davantage se concentrer sur l’évaluation des dégâts matériels et ainsi le coût de la reconstruction de la France.

Le Traité de Versailles voit s’affronter des considérations juridiques et économiques, en matière de réparations.

L’estimation des réparations

J. M. Keynes représente le Trésor britannique lors de la Conférence de paix. Opposé à des réparations trop lourdes pour l’Allemagne, et considérant que les participants de la Conférence trahissent les objectifs d’une paix stable et durable, il démissionne le 7 juin et publie Les conséquences économiques de la paix peu de temps après la promulgation du Traité.

S’appuyant sur des données statistiques, Keynes estime d’abord que les dommages matériels (notamment en France) sont surévalués:

«L’Annuaire statistique de la France de 1917 estime la propriété bâtie de la France tout entière à 59,5 milliards de francs. On était donc bien au-dessus de la réalité en évaluant les dommages qu’elle a subis à 20 milliards de francs.»

Il considère également une dimension territoriale:

«Pas plus de 10% du territoire français n’a été effectivement occupé par l’ennemi, et pas plus de 4% ne se trouvait dans la zone véritablement dévastée.»

En outre, Keynes estime que si les réparations demandées à l’Allemagne sont excessives, elles ne sont pas non plus équitablement réparties entre les Alliés.

En mars 1920, Keynes écrit dans sa préface à propos du traité de Versailles:

«Plus il devient évident que le traité n’est et ne peut pas être exécuté, plus les hommes d’État français se ferment les yeux, se bouchent les oreilles et cherchent à modifier la réalité des faits en la niant.»

Guillaume Bagard, Doctorant contractuel en Histoire du droit chargé d’enseignement, Université de Lorraine; Inès Ahmed Youssouf Steinmetz, doctorante en droit Public – chargée des TD, Université de Lorraine et Sophie Le Coz, Doctorante contractuelle en Sciences Economiques au Bureau d’Economie Theorique et Appliquée (BETA), Université de Lorraine

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi