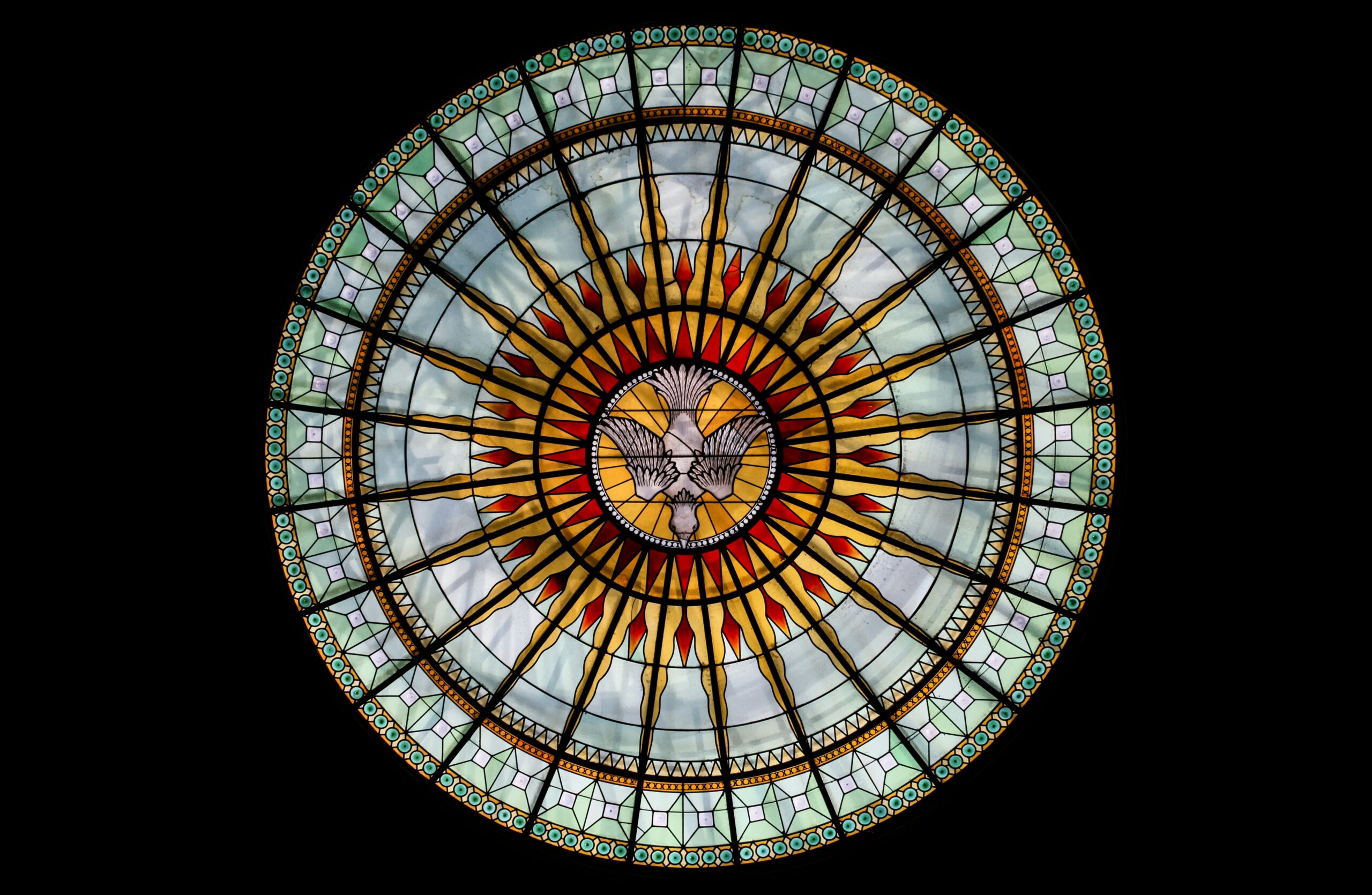

«Le christianisme originel a été perverti par les Eglises»

Verrière de la coupole de jour de l’église Saint-Pothin (Lyon). « L’Esprit-Saint sous forme d’une colombe entourée d’une gloire », vitrail de Lucien Bégule, 1892.© Thaï Ch. Hamelin / ChokdiDesign via Unsplash

Entretien réalisé par Raphaël Pomey, rédacteur en chef du magazine Le Peuple, publié le 19 septembre 2024

Constatant le déclin du continent européen, notre confrère y propose de nouvelles pistes pour échapper à l’omniprésence d’une pensée technique (d’origine essentiellement anglo-saxonne) incapable d’appréhender l’homme dans la totalité de ses facultés. Aux yeux de l’auteur, cependant, ces pistes se trouvent moins dans un retour à la tradition chrétienne que dans une quête ésotérique.

Pourquoi ce choix? Il nous l’explique dans cet entretien.

Raphaël Pomey: Martin Bernard, dans votre essai, vous décrivez une Europe minée spirituellement par l’omniprésence d’une vision mécanique et anglo-saxonne de la science. D’où vient ce constat?

Martin Bernard: Il résulte d’une observation impartiale de la réalité des sociétés occidentales modernes, dont les fondements se sont construits, depuis le début du XVIIème siècle au moins, sur le développement d’une vision du monde mécaniste puis matérialiste portée par les sciences de la nature et la technique. Cette vision du monde a engendré un esprit de conquête tourné vers l’extérieur (la nature, d’autres continents, etc.), dont le néolibéralisme moderne et le transhumanisme ne sont que des avatars récents. Sur ce chemin, la compréhension plus subtile des réalités spirituelles, encore vivante au Moyen-Age, s’est progressivement perdue. Les élites des pays anglo-saxons ont joué un rôle central dans ces développements en cherchant à concrétiser leurs intérêts particuliers grâce aux puissants moyens fournis par la science et le commerce.

L’avènement de ce monde désenchanté a coïncidé avec la déchristianisation de notre civilisation. Pourquoi, dès lors, manifester une telle hostilité envers la religion organisée?

Je n’ai pas d’hostilité personnelle envers les religions instituées. Je partage le constat que le désenchantement du monde a coïncidé avec l’abandon du religieux en tant que réalité structurant les sociétés occidentales. Il est possible de le déplorer, et je suis le premier à regretter que les digues morales traditionnelles soient abandonnées, mais c’est un fait irrémédiable. Pour celles et ceux qui pensent que l’être humain ne peut survivre sans la conscience qu’il existe une réalité spirituelle structurant la réalité matérielle, deux choix sont possibles : un retour à l’ordre religieux d’antan basé sur le dogme et l’intermédiation (attitude réactionnaire) ou le développement d’une nouvelle approche scientifique permettant d’entrer en contact direct avec les hiérarchies spirituelles décrites dans la tradition chrétienne par Pseudo-Denys l’Aréopagite.

Votre essai puise dans l’histoire intellectuelle de la Renaissance, qui serait le moment où l’humanité est arrivée à un nouveau «stade de maturité» (p. 120) lui permettant de se passer de l’Eglise. En fin de compte, seriez-vous positiviste?

Je ne suis pas positiviste au sens d’Auguste Comte, dont la vision évolutive était imprégnée du matérialisme du XIXème siècle. En revanche, il me semble indéniable que la conscience humaine évolue, au même titre que la nature évolue, selon ses propres règles et rythmes. Les travaux de Teilhard de Chardin, par exemple, me paraissent très pertinents dans cette optique. A la Renaissance, l’humanité européenne est de toute évidence entrée dans une nouvelle ère de conscience, marquée par le développement d’un individu se définissant en tant que «moi» dans son altérité avec ses semblables et la nature environnante. Il est possible de critiquer les nombreux aspects négatifs de l’individualisme moderne, mais il serait vain d’en nier l’éclosion et les impacts sur les consciences. Je trouve pour ma part plus intéressant d’en circonscrire les aspects positifs, tout en essayant de les porter plus loin. Cette évolution débouche irrémédiablement sur l’état de fait suivant: l’être humain européen ne peut plus, depuis la fin du XIXème siècle, se contenter d’une relation intermédiée au spirituel, passant par des dogmes et des commandements moraux imposés de l’extérieur. Les églises chrétiennes, qui étaient à leur place jusqu’à la fin du Moyen-Age, sont pour cette raison devenues de plus en plus obsolètes. L’Eglise catholique ne s’est maintenue qu’à l’aide d’une radicalisation de ses positions (la Contre-réforme). Il était donc dans l’ordre des choses que son emprise sur la société européenne disparaisse presque entièrement à partir de Vatican II.

On a parfois le sentiment que vous forcez le trait à propos de l’opposition entre la foi et la science. Que Newton ait davantage écrit sur la théologie que sur la nature devrait inciter à plus de nuance, non?

Je trace des lignes de forces sur une tendance générale qui sous-tend le développement de la civilisation européenne depuis la Renaissance, et qu’il est urgent de dépasser. Il est clair que la pensée scientifique moderne (définissant l’accès à la connaissance) a pris racine en opposition à la vie religieuse, qui a été progressivement cantonnée au seul domaine de la croyance et de la foi. C’est au XIXème siècle que cette opposition est devenue pleinement réalité. Bien sûr, cela n’a jamais empêché de nombreux scientifiques d’être profondément croyants, ni des religieux d’entreprendre des recherches scientifiques. Mais peu remettaient en question le statu quo, même s’ils y aspiraient parfois.

Vous voulez échapper au paradis froid, mécanique et petit bourgeois de l’homme occidental (p. 47). Pourquoi miser sur l’ésotérisme et l’anthroposophie pour cela?

Parce que l’anthroposophie, dont les prémisses historiques sont liées aux nombreux courants de l’ésotérisme chrétien, propose une méthode d’investigation scientifique de la réalité spirituelle s’inspirant de l’épistémologie goethéenne, sans renier les meilleurs acquis de la science moderne. Ses nombreuses initiatives pratiques (pédagogie, agriculture, arts, etc.) ont fait leur preuve depuis plus d’un siècle. Elles témoignent de la fertilité de la philosophie qui les sous-tend. La science spirituelle d’orientation anthroposophie permet aussi d’approfondir les révélations du christianisme, leur insufflant un renouveau de compréhension que sont incapables de proposer les églises traditionnelles aujourd’hui. Je mise également sur l’anthroposophie, car son épistémologie se démarque des nombreux courants spiritualistes inspirés de près ou de loin par la tradition orientale (hindouisme et bouddhisme), à la mode aujourd’hui en Occident, ainsi que des nouvelles spiritualités issues de pratiques ancestrales dont l’adaptation aux sociétés européennes ne va pas sans poser de nombreux risques.

Vous revalorisez l’intuition et la spontanéité, au point de reprocher à l’Etat de fixer un cadre éducatif à l’école. Est-ce vraiment ainsi que l’on fera face à la concurrence des scientifiques indiens ou chinois?

Lorsqu’il est question d’école et d’éducation, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la pertinence de faire ou non concurrence aux scientifiques chinois ou indiens. Le but premier de l’école devrait être de permettre aux enfants de développer le plus harmonieusement possible leur personnalité, pas de les faire entrer dans un carcan idéologique aliénant, qui étouffe aspiration et créativité. Or, c’est exactement ce que fait aujourd’hui l’école d’Etat, à des nuances régionales près (certains pays scandinaves expérimentent un compromis plus acceptable à ce niveau).

Les grandes heures de la sensibilité que vous exprimez ne sont-elles pas déjà derrière nous, en particulier avec le romantisme du XIXème siècle?

Le romantisme des XVIIIème et XIXème siècles est derrière nous. Mais cela ne signifie pas que la sensibilité humaine soit émoussée définitivement. Elle ne demande qu’à réapparaître. Les nombreuses initiatives et impulsions que je cite dans mon livre, visant à réenchanter la science, en sont la preuve.

Vous terminez votre essai en appelant l’Occident à se reconnecter avec ses racines. Nous applaudissons, mais les racines en question ne sont-elles pas avant tout chrétiennes?

Absolument. Les racines de l’Occident sont chrétiennes. Mais le christianisme originel a été perverti par les Eglises surtout à partir de la Renaissance où il s’est sclérosé (même chez les protestants, dont l’impulsion initiale portait pourtant des germes humanistes intéressants). Dit autrement, le christianisme ne se résume pas au credo des Eglises instituées. Cette confusion, entretenue par beaucoup, est malheureuse, car la décadence des Eglises entraîne avec elle le rejet du christianisme. Malheureusement, les hiérarchies ecclésiales entretiennent cette confusion et s’arc-boutent sur leurs dogmes pour des raisons de pouvoir. Dostoïevski a parfaitement illustré cela dans sa fable du Grand inquisiteur (Les frères Karamazov).

«Plaidoyer pour un renouveau européen», Martin Bernard, Editions BSN Press, 168 pages.

À lire aussi