Crise du coronavirus: des nouvelles mesures pour quoi faire?

Catherine Riva et Serena Tinari, Re-check.ch

Souvenons-nous, pourtant.

En mars, elles nous avaient expliqué que tout ça (la suspension des libertés fondamentales, le bouclage des frontières, l’injonction «Restez chez vous» et toutes les stratégies de «social distancing»), c’était pour empêcher les hôpitaux d’être débordés. Résultat: même dans les cantons qui ont enregistré le plus grand nombre d’hospitalisations liées au COVID-19, comme Genève, Zurich et le Tessin, à aucun moment les hôpitaux n’ont été débordés, contrairement à ce que nous prédisaient les éminents générateurs de simulations (lien), ceux-là mêmes qui aujourd’hui nous recommandent d’installer une app de traçage.

Hôpitaux vides

Il s’est même produit le contraire: de nombreux hôpitaux sont restés à moitié vides pendant tout le mois d’avril (liens 1 et 2) et ont dû recourir au chômage partiel. Ainsi, en avril, le SECO annonçait que 181 330 demandes de chômage partiel avaient été déposées ce même mois dans le secteur de la santé et du travail social (lien). Dans le même temps, des centaines de personnes n’ont pas pu recevoir les soins dont elles avaient besoin parce que les capacités étaient réservées pour la déferlante COVID-19 qui n’allait pas manquer de nous submerger dans tous les cantons.

Heureusement, rien de tel n’est arrivé. Et la Suisse n’est pas une exception: au Pays de Galles, par exemple, sur les 17 hôpitaux de campagne qui ont été mis en place pour traiter 6000 patients COVID-19, un seul a été utilisé pour 46 patients et aujourd’hui il est vide, lui aussi. L’exercice a coûté 166 millions de livres sterling (lien). Même en Lombardie, la région italienne la plus touchée, l’hôpital COVID-19 Fiera di Milano, qui a coûté 20 millions d’euros, n’a finalement traité qu’une vingtaine de patients (liens 1 et 2).

Lourdes conséquences sociales

Et ce n’est pas tout. Alors qu’il n’y a aucune preuve que le raz-de-marée annoncé sur les hôpitaux ait été empêché ce printemps grâce aux mesures ordonnées par le Conseil fédéral, il est clair que ces mêmes mesures ont fait beaucoup de mal: des pans entiers de la société sont dans la détresse, une bonne partie de la jeunesse continue d’être privée de son droit à l’éducation, les finances publiques ont été lourdement grevées, les maisons de retraite ont été transformés en prisons et les liens dans la population sont plus distendus que jamais, minés par la défiance. De fait, aujourd’hui, la question qui devrait nous occuper est celle de savoir si les mesures qui ont été prises au nom de la protection de la population étaient proportionnelles et adéquates.

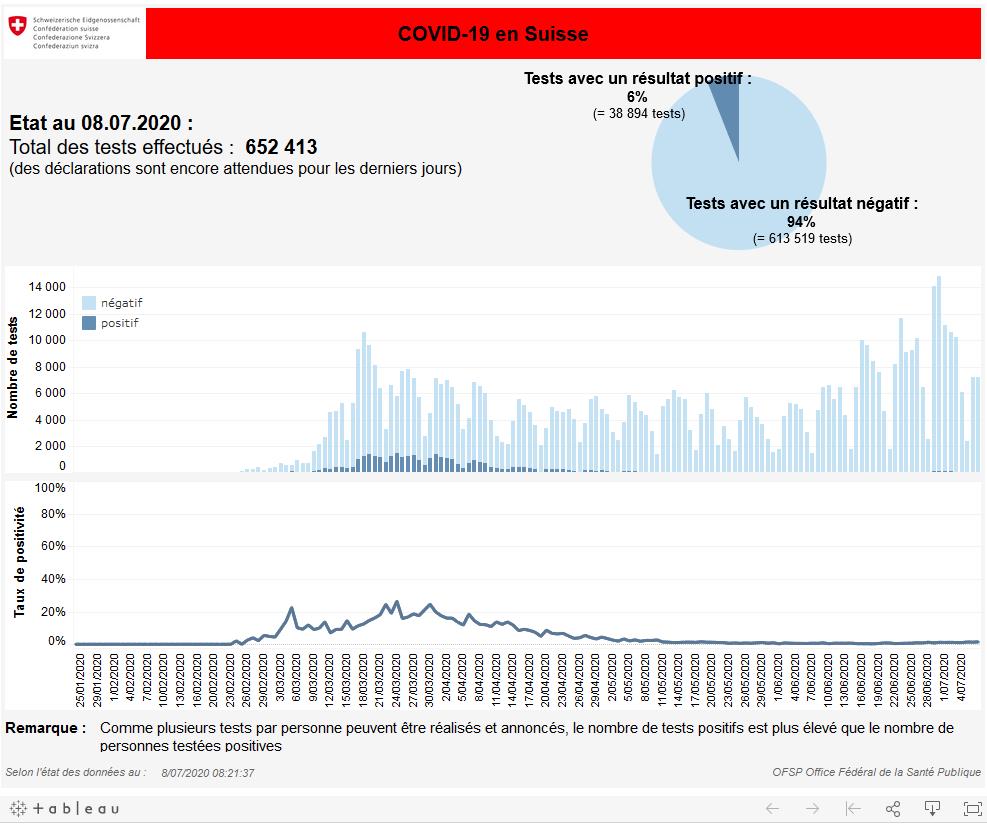

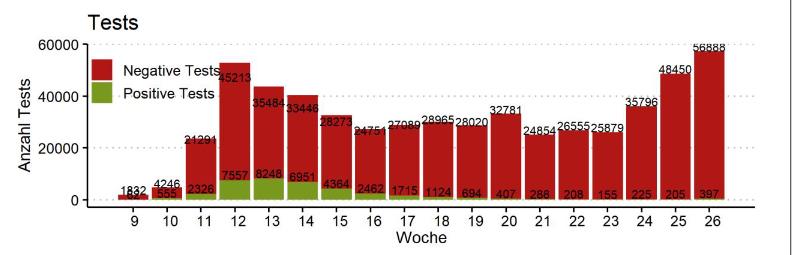

Mais au lieu d’ouvrir ce débat indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie, le Conseil fédéral nous a remis le couvert depuis le 1er juillet, au motif que le nombre de cas testés positifs augmentait. En réalité, les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) disponibles au 8 juillet (lien, voir PDF «Rapport sur la situation épidémiologique en Suisse et au Liechtenstein») montrent que les seules variables qui présentent une augmentation spectaculaire depuis la mi-juin sont celle du nombre de tests effectués et celle du nombre de tests revenus négatifs. Lorsqu’on examine les graphiques de l’OFSP qui présentent le nombre de tests revenus positifs rapporté au nombre de tests revenus négatifs, il faut presque une loupe pour apercevoir la part des positifs – laquelle est par ailleurs stable, oscillant depuis le 11 mai entre 0% et 1% (lien, voir PDF «1.7.2020, rapport hebdomadaire, semaine 26»). Les données n’indiquent en revanche aucune augmentation du nombre d’hospitalisations, ni du nombre de décès, des indicateurs qui nous ont pourtant été présentés au cours des mois derniers comme étant des variables clés.

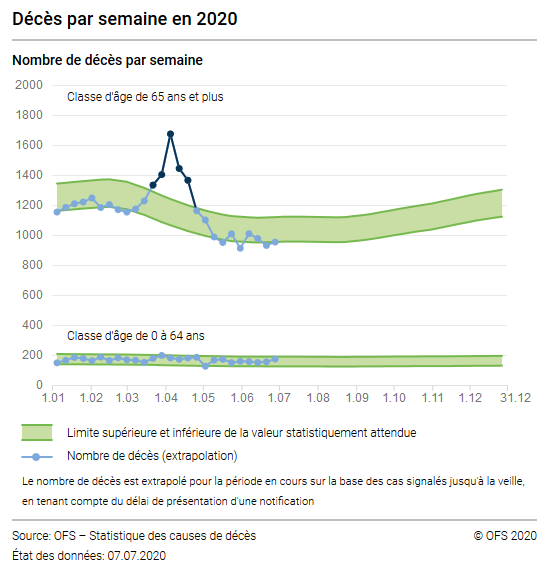

Les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS), elles, montrent que, depuis la mi-mai, la mortalité en Suisse (y compris pour les 65 ans et plus) est tantôt à la limite inférieure de la valeur statistiquement attendue, tantôt en-dessous (lien).

Depuis le début de l’année, la mortalité n’a dépassé la limite supérieure de la valeur statistiquement attendue que dans la catégorie d’âge des 65 ans et plus, et ce uniquement entre la troisième semaine de mars et la troisième semaine d’avril. Dans la classe d’âge des 0 à 64 ans, en revanche, à aucun moment la mortalité ne s’est écartée des valeurs attendues.

Enfin, une récente analyse des données de l’OFS des cinq dernières années effectuée par le magazine alémanique K-tipp a mis en évidence qu’il n’y a pas eu de surmortalité en Suisse au cours des cinq premiers mois de 2020, comparé à la même période des cinq dernières années (lien, données présentées aussi ici).

Peur infondée

Pourtant, alors que tous les indicateurs officiels sont rassurants, des adultes de toutes les classes d’âge, et même des enfants, craignent d’être contaminés, de tomber malades et de mourir du COVID-19. Cette peur infondée pose forcément la question de la responsabilité de celles et ceux qui l’ont répandue et continuent de l’entretenir. Pourquoi les données rassurantes dont on dispose aujourd’hui ne font-elles pas les gros titres? A quoi rime cette volonté de rappeler constamment au public que les restrictions pourraient être réimposées très bientôt?

En termes de politique de santé publique, la menace d’un nouveau «lockdown» n’est désormais plus justifiée par le souci de ne pas voir les infrastructures hospitalières débordés, mais par le nombre d’individus asymptomatiques ou légèrement symptomatiques dont les tests reviennent positifs. Or, comme Infosperber (lien) le rappelait récemment, ces cas positifs ont de bonnes chances d’être en réalité des faux-positifs. Les tests PCR actuellement utilisés présentent en effet une marge d’erreur de 1,8%. Cela signifie que sur 10 000 tests, il y aura 180 faux positifs. Or depuis le 11 mai, la part des tests positifs en Suisse est restée stable à 1%. Avec des chiffres aussi réduits, la possibilité qu’il s’agisse de faux positifs ne peut donc être exclue. Dans une analyse parue mi-juin, Beda Stadler, professeur émérite et ancien directeur de l’Institut de virologie et d’immunologie de l’Université de Berne, rappelait aussi qu’une grande partie ces «cas d’infection» pouvaient en réalité être des personnes déjà immunisées contre le virus encore porteuses de «débris viraux» dans leur organisme (en allemand et en anglais).

Pour nos autorités, cependant, cette situation nécessite soudain de rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics (sans produire la preuve que cette mesure fera plus de bien que de mal), de menacer de reboucler les frontières ou encore de dresser une liste de pays «à risque». L’arbitraire de cette sélection apparaît de manière frappante lorsqu’on tente de comprendre pourquoi nos autorités fédérales ont décidé d’y faire figurer la Suède. Apparemment, elles n’ont pas pris note du fait que le 25 juin dernier, l’OMS avait dû admettre, après les protestations des autorités suédoises, que la Suède n’avait absolument pas perdu le contrôle de l’épidémie de coronavirus, que si le nombre de cas testés positifs y augmentait, c’était parce que les capacités de tests avaient été massivement étendues et qu’elle avait donc été classée à tort comme un pays à risque (lien). Que nos autorités n’aient pas tenu compte de cette importante information tient peut-être à la décision des agences de presse internationales de ne pas relayer les mails que l’OMS a envoyé aux médias suédois où elle précisait sa position – seul Bloomberg l’a fait (lien). Nonobstant, Berne menace d’une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 francs toute personne qui contreviendra à la règle des dix jours de quarantaine au retour de ce pays – quarantaine durant laquelle, d’ailleurs, la personne qui aura séjourné en Suède ne pourra pas prétendre à son salaire.

Quelle finalité?

Tous ces constats soulèvent une question: quelle est la finalité de ces nouvelles mesures?

Abaisser à moins de 1% le nombre de cas «testés positifs» – dont une bonne partie a de grandes chances de n’être que des faux-positifs ou des cas déjà immunisés – tout en continuant de multiplier les tests?

Faire reculer la mortalité en Suisse encore plus au-dessous de la limite inférieure de la valeur statistiquement attendue?

Ou juste entretenir la panique et s’assurer de la soumission de la population?

Cette dernière hypothèse doit être envisagée pour plusieurs raisons.

D’abord à cause de l’incohérence qui caractérise les mesures en place (dont certaines sont dénuées de fondement scientifique solide) et la manière dont le comportement des habitants est analysé par les experts et les médias. Les quelques dizaines de citoyens qui manifestaient début mai contre les décisions du Conseil fédéral ont été qualifiées d’irresponsables qui menaçaient la santé publique et allaient générer une deuxième vague. Rien ne s’est produit. Là, c’est le comportement des personnes qui ont fréquenté des clubs que l’on criminalise, alors que personne ne s’est ému des milliers de manifestants qui ont envahi à la même période les rues des grandes villes suisses pour protester contre le racisme, ni des consommateurs qui ont couru les actions sitôt les centres commerciaux réouverts.

Dans les rangs des politiques et des journalistes, personne ne semble s’étonner non plus du glissement majeur qui a été opéré en catimini: de l’objectif initial «aplatir la courbe», on est apparemment passé à «éradiquer Sars-Cov-2», une entreprise impossible par définition. Personne ne s’émeut non plus quand Dick Marty, un expert des menaces qui pèsent sur les libertés fondamentales, thématise les problèmes que l’app SwissCovid pose sur de nombreux plans (lien).

Qui gouverne?

Enfin, il y aurait lieu de s’interroger sur la place grandissante que s’arrogent les membres de la Swiss National COVID-19 Science Task Force. Rappelons que le mandat de ce groupe d’experts est de conseiller «la cellule de crise du Conseil fédéral, l’OFSP/DFI et le SEFRI/DEFR en s’appuyant sur ses connaissances scientifiques afin d’apporter le soutien du monde académique et de la recherche aux autorités et aux responsables politiques appelés à prendre des décisions» et de se tenir «à la disposition des autorités cantonales pour toute question d’ordre scientifique» (lien). Non de gouverner à la place des autorités fédérales et cantonales, ni de torpiller leurs décisions en lançant des appels à la population. Pourtant, c’est bien ce que ces chercheurs ont fait le 3 juillet en appelant les habitants du pays à ne pas se rendre dans les bars, les discos et les clubs (liens 1, 2 et 3), alors que le Conseil fédéral avait explicitement déclaré que ces derniers pouvaient rester ouverts, autrement dit que la population pouvait continuer à les fréquenter. Or au lieu de poser la question «En Suisse, qui a désormais la charge de la santé publique? Les cantons? Le Conseil fédéral? Ou la Swiss National COVID-19 Science Task Force?», les médias ont légitimé ce choquant passage en force en l’analysant comme une «manifestation de pur désespoir» (lien) au regard de l’incapacité prétendue des cantons et de l’administration fédérale à gérer la situation. Cette manière de donner un blanc-seing à un groupe d’experts non élus et dont les membres ont été recrutés en fonction de critères opaques témoigne d’une méconnaissance et d’un mépris des institutions pour le moins ahurissants. Elle fait douter une fois encore de la capacité des médias à informer le débat démocratique durant cette crise (lien).

Deux questions fondamentales sont toujours sans réponse: quel est l’objectif des nouvelles mesures prises par le Conseil fédéral? Et qu’est-ce qui l’a poussé à changer de stratégie? Les citoyens ont droit à des explications.

À lire aussi