Le complotisme, une superstition pour un temps athée

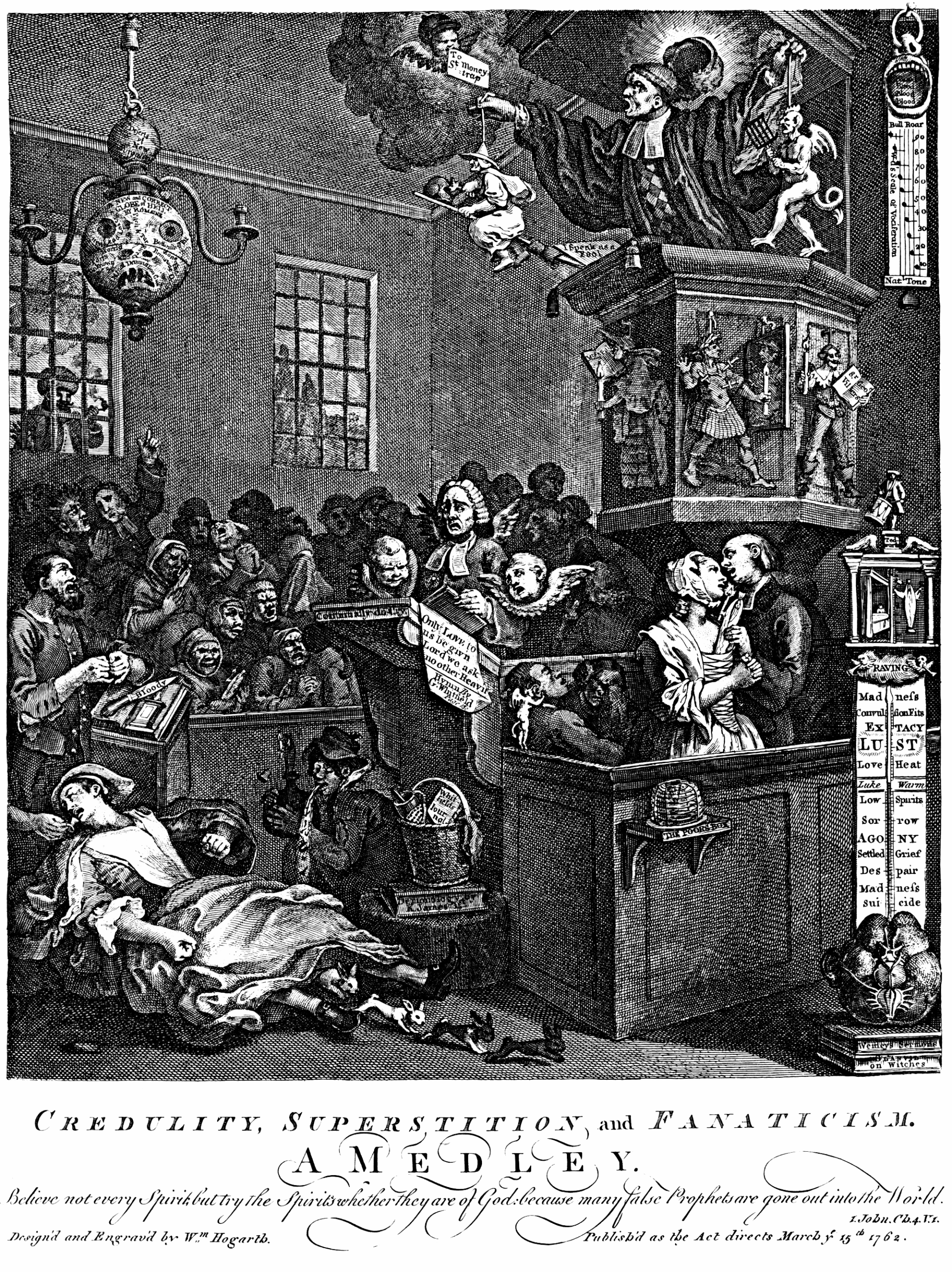

«Crédulité, superstition et fanatisme», une gravure de William Hogarth, 1762. – © DR

A la faveur des polémiques sur le vaccin anti-Covid, on entend tout. Et surtout n’importe quoi: que ce vaccin tue plus sûrement que le coronavirus, qu’il rend stérile, qu’il modifie notre code génétique. Les virologues et vaccinologues ont beau s’échiner à démentir, il se trouve toujours un complotiste pour sortir de sa manche l’avis d’un allumé en blouse plus ou moins blanche.

Et les tenants du «cercle de la raison» de se lamenter sur ces irruptions de l’irrationalité la plus explosive qui bombarde de ses insanités les espaces dévolus jusqu’alors aux débats. Sans acceptation d’une raison commune, si l’on n’est même pas d’accord sur les faits, impossible d’échanger des points de vue opposés. Ce n’est que parole de l’un contre celle de l’autre. Et le plus gueulard gagne.

Sortir de l’impasse

Pour tenter de sortir de cette impasse où nos sociétés sont en train de s’engouffrer, il faut tout d’abord prendre vraiment conscience que l’irrationnel fait partie de l’humain, qu’il en constitue même une force qui peut, comme la foi biblique, «renverser des montagnes». Pour le meilleur quand elle permet à l’humain de se dépasser pour faire œuvre de création. Pour le pire, quand elle l’engage sur la voie de la destruction et de la guerre.

Imaginer une femme ou un homme qui n’obéirait qu’aux préceptes de la raison, qui suivrait sagement les voies bien balisées de la logique, c’est un songe pour fabricant de robot. L’humain est tissé d’émotions, de passions, de rêves, de folie, soit tout ce que l’on classe habituellement à la rubrique «irrationalité».

Il veut des réponses à toutes ses questions. Mais des réponses simples et séduisantes. Or, la vie est complexe et ne cherche pas à plaire. Et c’est là où ça commence à coincer entre l’humain et le réel.

Certes, pour s’insérer dans la vie collective et appréhender au mieux ce réel compliqué, il a l’instruction à sa disposition qui lui apprend à maîtriser ses passions et à distinguer l’erreur de la vérité. Mais l’irrationnel n’est pas pour autant effacé et peut surgir à tout instant. Heureusement, car c’est ce qui fait de lui un humain et non un logiciel.

«Ce-qui-nous-dépasse»

Comment se prémunir contre les effets néfastes de cette part déraisonnable tapie en nous et de la transformer en énergie créatrice et bénéfique? La mission semble relever de l’impossible. Le rationnel et l’irrationnel sont, par définition, étrangers l’un à l’autre.

Depuis la nuit des temps, l’humanité a trouvé un pont entre les deux, à savoir la religion, c’est-à-dire ce qui relie les humains à ce qui les dépasse: l’infini de l’univers opposé à la finitude de notre existence terrestre.

«Ce-qui-nous-dépasse» peut être nommé Dieu unique, Dieux pluriels, Grand Architecte de l’Univers, Tao. De toute façon ce nom n’est qu’une convention pour tenter de simplifier le complexe radical. Ce n’est donc pas lui qui importe mais ce mystère de la vie qu’il tente d’appréhender.

Afin de ne pas laisser l’humain seul avec l’angoisse de ce qui le dépasse, la religion a tissé des mythes, des rites, des liturgies qui ont pour effet de donner une expression collective et maîtrisée à cet irrationnel individuel et fou.

La superstition sécularisée

Comme toute action développée par l’humain (ou que l’humain accomplit sous l’inspiration de «Ce-qui-nous-dépasse»), la religion produit ses déchets, à savoir les superstitions.

Le Littré en donne cette définition: «Sentiment de vénération religieuse, fondé sur la crainte ou l’ignorance, par lequel on est souvent porté à se former de faux devoirs, à redouter des chimères et à mettre sa confiance dans des choses impuissantes.»

Elle paraît tout à fait satisfaisante, cette définition. Mais sur un aspect essentiel, elle se révèle aujourd’hui dépassée: on peut désormais s’adonner à la superstition hors de tout «sentiment de vénération religieuse».

La France «cartésienne»

La France nous en apporte la démonstration. L’athéisme y est fort répandu comme le démontre cette étude de Gallup diffusée par le Washington Post et l’Obs-Rue89 en France (lire l’article). En Europe, elle détient la médaille d’argent de l’athéisme et n’est battue que d’une courte tête par la République Tchèque. L’indifférence religieuse y est monnaie courante, encore plus que chez ses voisins.

Or, c’est en France que les réactions anti-vaccinales sont les plus vives en Europe avec un cortège disparate de croyances plus ou moins absurdes. Certes, tous les pays du continent en sont affectés. Mais c’est dans celui qui se dit «cartésien»[1] et libre de tout dogme que les délires anti-vaccinaux paraissent les plus virulents.

La France ne fait qu’illustrer de façon plus voyante un phénomène général: ce n’est pas parce qu’une société est sécularisée qu’elle en devient indemne de superstition.

Au contraire même. L’irrationalité s’abreuve désormais librement, sans la contrainte morale des religions, à mille sources très diverses et toutes plus polluées les unes que les autres par les réseaux sociaux et la diffusion des complotismes en tous genres.

Conséquence de l’affaissement des religions

Malgré tout, malgré leurs failles béantes, les religions – dans leurs expressions non-intégristes – constituaient naguère encore un filtre à superstitions en distinguant entre l’observation des préceptes et «l’amas superflu(s) de choses vaines» comme l’écrivait Calvin dans ses Institutions de la religion chrétienne. Paradoxe qui n’est qu’apparent: l’affaissement des religions a contribué au développement des superstitions et des comportements irrationnels.

Les sociétés sécularisées doivent apprendre ou réapprendre à ne pas confondre croyance et connaissance, développement d’une pensée rationnelle et aspiration à une vie spirituelle. Le principe de la laïcité – «L’Eglise chez elle et l’Etat chez lui» [2] – peut être envisagé de façon plus large. A savoir, ne pas laisser l’irrationnel parasiter les domaines où la raison doit s’exercer pour le bien commun mais aussi, ne pas assécher l’aspiration spirituelle de chacune et chacun par une raison sortie de son domaine d’utilité.

Par aspiration spirituelle, on entend cet appel qui pousse l’humain à vivre les mystères de la vie et de la mort sans forcément chercher à les comprendre.

Devant ces mystères, l’humain se sent seul face à ses angoisses. C’est en vivant sa part d’irrationalité qu’il pourrait les apaiser par une ascèse, par des rites. Emergence d’un nouveau sentiment mystique? De nouvelles pratiques religieuses? D’un type nouveau de spiritualité collective? C’est l’humanité qui en décidera.

Pour que la raison triomphe là où il faut qu’elle s’impose, l’irrationnel doit aussi recevoir sa part.

[1] Descartes n’était ni athée ni indifférent religieux mais passons…

[2] Selon la formule bien connue tirée du discours prononcé le 14 janvier 1850 à l’Assemblée nationale par un député de la Seine nommé Victor Hugo!

À lire aussi