À la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique

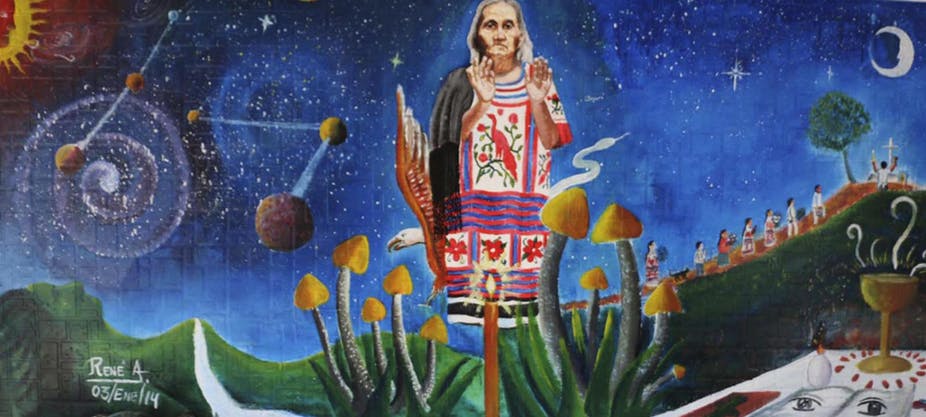

Fresque représentant la guérisseuse María Sabina accompagnée de ses champignons. – © DR

Arnaud Exbalin, Maître de conférence, histoire, Labex Tepsis – Mondes Américains (EHESS)

Les champignons mexicains ne sont en rien des drogues récréatives : leurs effets sont si puissants qu’ils peuvent faire perdre la raison à certaines personnes mal préparées.

Avant d’être qualifiés de « magiques » et placés au rang de produits mondialisés, ces champignons étaient considérés comme des entités sacrées par les peuples méso-américains : teonanacatl en nahuatl, littéralement « chair de dieu ».

À partir du XVIe siècle, avec la conquête du Mexique et sa colonisation par les Espagnols, les moines évangélisateurs en firent des agents démoniaques. Pendant près de 400 ans, les usages sacrés des champignons hallucinogènes furent ainsi combattus au point de disparaître du Mexique.

C’est en tout cas ce que l’on croyait avant qu’ils ne soient redécouverts dans les années 1950.

À la saison des pluies

Carte des États du Mexique ©

Wikipedia, CC BY-SA

Wikipedia, CC BY-SA

Aujourd’hui, la consommation des champignons hallucinogènes subsiste encore dans certains villages des hauts plateaux centraux du Mexique. Dans la région montagneuse de la Sierra Mazatèque (située au nord de l’État d’Oaxaca), il existe trois espèces d’hallucinogènes qui croissent à la saison des pluies, entre juin et septembre.

Le psilocybe mexicana Heim est un agaric à la robe foncée, de petite taille, qui pousse dans les champs de maïs et les pâturages. Il est appelé angelito (« petit ange ») en castillan et ’nti ni se (« oiseau ») dans la langue mazatèque. Le stropharia cubensis Earle croît à proximité des déjections des bovins. Il n’existait donc pas à l’époque préhispanique. Moins estimé, il est appelé « petit champignon de Saint Isidore le laboureur ». Le psilocybe caerulescens Murrill est quant à lui le plus puissant et le plus convoité. Il pousse dans les éboulis ou dans la bagasse des moulins à sucre. Il est appelé « éboulement » (derrumbe en castillan ou Ki so en mazatèque) autant pour le lieu où on le cueille que pour la puissance des visions qu’il procure.

Toutes ces espèces sont qualifiées de medicina par les habitants de la Sierra Mazatèque en raison de leurs vertus curatives (contre la goutte ou les fièvres).

Pour se soigner, le malade peut procéder de deux façons. Soit il décide de consulter un guérisseur qui, en voyageant grâce aux propriétés des champignons, sera capable d’identifier les causes du mal et prédire la guérison ou bien augurer la mort. Soit le patient les consomme lui-même. Il doit alors suivre les règles d’usage : tout d’abord, un régime alimentaire strict qui prohibe la consommation de viande, de haricots et toute relation sexuelle trois jours avant et après la prise. Puis, des marches dans la montagne environnante sont nécessaires pour que le voyageur s’acclimate au pays et se déprenne de ses préoccupations quotidiennes.

Planche d’illustration tirée de Roger Heim, Nouvelles investigations sur les champignons hallucinogènes, avec la collaboration de R.Cailleux, R.Gordon Wasson, P.Thévenard, édition du Muséum d’histoire naturelle (1966).

© DR

© DR

Expérience indicible

Le jour du rituel, il est indispensable de se laver à l’eau claire, de s’apprêter soigneusement et d’attendre la nuit avant de consommer les champignons à jeun. Le guérisseur ou la guérisseuse procède alors à une purification (limpia) à base d’herbes aromatiques et de fumée de copal.

Il demande à la personne quel est son mal (physique ou psychologique) et vérifie que les règles prescrites ont bien été respectées. Il passe alors un œuf de poule ou de dindon sur les membres du corps, tête, bras, jambes, tout en psalmodiant des prières où le castillan et le mazatèque s’entremêlent. Une fois l’œuf cassé, il peut en lire le contenu pour évaluer l’état psychique de son patient. Il est donc possible qu’il refuse l’accès au voyage si la personne n’est pas disposée à le faire.

Les champignons vont toujours par paires ; on dit qu’ils sont « mariés » (casados). Ils sont ainsi soigneusement placés deux par deux dans une feuille d’épi de maïs qui constitue un « voyage ». Selon son état, la personne peut consommer jusqu’à trois voyages, ce qui correspond à une vingtaine de champignons.

Documentaire de 1979 sur la guérisseuse mexicaine María Sabina (North Wind/YouTube).

La prise a toujours lieu à la tombée de la nuit, en général dans une pièce qui fait office de chapelle privative avec autel et images saintes. Les psilocybes sont consommés crus, de préférence frais. Ils doivent être longuement mastiqués et ingérés un à un, d’abord le chapeau puis le stipe. Leur goût âcre peut provoquer des vomissements. Au bout de quelques minutes, l’effet de la psilocybine, le principe actif du champignon, ne tarde pas à se manifester…

Il est difficile de décrire l’expérience extatique du champignon. Elle varie selon la personnalité, les portions consommées, l’humeur. Au cours du voyage même, les effets oscillent sans cesse : ils arrivent par vagues, plus ou moins espacées, qui s’étalent sur une plage de cinq à six heures. Les colorations (voile vert, formes géométriques fluorescentes), les objets qui se déforment et s’animent, la distorsion du temps et l’amplification des sons font passer de crises d’hilarité à des phases de profonde tristesse, voire d’angoisse, surtout lorsque surgit la première vague.

Des images d’une splendeur éblouissante cohabitent avec des visions terrifiantes. Enfance, mort, êtres aimés se télescopent. L’esprit est comme détaché de sa lourde enveloppe charnelle. Il pérégrine. Mais tout au long du voyage, la personne demeure consciente et assiste, comme médusée, à ses propres hallucinations. Au petit matin, les effets finissent par s’estomper, même si certaines visions reviennent dans les semaines qui suivent, l’espace d’un instant, comme un flash.

De la science au psychédélisme

Au milieu des années 1950, trois savants explorent en voiture et à cheval la Sierra Mazatèque en quête des champignons disparus.

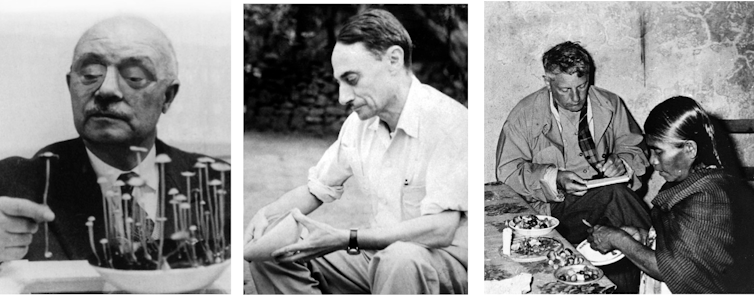

Le premier, Robert Gordon Wasson, est un banquier nord-américain, passionné de mycologie. Il est l’un des premiers à redécouvrir, en 1953, les usages rituels des psilocybes chez les Mazatèques. Dans la bourgade de Huautla de Jímenez (État d’Oaxana), située à une dizaine d’heures de Mexico, il rencontre la chamane María Sabina qui l’initie au « voyage ». Le second, Robert Heim, vient directement de Paris. Mycologue de renom, alors professeur au Museum national d’histoire naturelle, il est la caution scientifique de la mission. Le troisième, Guy Stresser-Péan, fin connaisseur des langues et des cultures indigènes, est leur guide. Ensemble, ils lancent une vaste enquête pluridisciplinaire croisant les approches botaniques, linguistiques, ethnographiques.

De gauche à droite : Robert Heim, Guy Stresser-Péan et Robert Gordon Wasson avec la guérisseuse mazatèque María Sabina.

© DR

© DR

À l’autre bout du monde, dans les laboratoires de l’Université de Bâle en Suisse, le chimiste Albert Hoffmann – père du LSD en 1943 – reçoit des échantillons d’agaric et parvient à en synthétiser la molécule, la psilocine. À Paris, l’éminent psychiatre Jean Delay, directeur de l’Institut de psychologie de l’Université de Paris, teste des médicaments à base de psilocine sur ses patients atteints de troubles mentaux. Cette enquête débouche sur un film documentaire réalisé par Pierre Thévenard en 1963 (jamais diffusé en salle) ainsi que sur plusieurs publications dont Les Champignons hallucinogènes du Mexique, œuvre monumentale éditée en 1958 par le Muséum national d’histoire naturelle.

Les conclusions de ces études échappent rapidement au cadre académique auquel elles étaient destinées. Des routards avides de nouvelles expériences s’en emparent. Fuyant le matérialisme consumériste des villes, ils se lancent sur les chemins de la Sierra Madre à la recherche des agarics magiques et de María Sabina. Le tour du Mexique devient un voyage initiatique pour les adeptes de la vogue psychédélique. John Lennon, Jim Harrison, Aldous Huxley, Walt Disney, Bob Dylan, Mick Jagger suivent le mouvement.

Dans le miel

Si le chaman a la capacité de guérir et de prédire, l’historien a, quant à lui, le pouvoir de voyager dans le temps. Faisons un saut de plusieurs siècles en arrière pour nous situer aux lendemains des Grandes découvertes.

On y découvre que les Européens se sont intéressés de manière précoce aux pharmacopées indigènes, s’appropriant les plantes américaines, comme l’a récemment montré Samir Boumedienne dans un passionnant ouvrage publié en 2016, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du Nouveau Monde. Mais contrairement au tabac, au gaïac ou au cacao, les champignons hallucinogènes ne font l’objet d’aucune convoitise de la part des Espagnols, bien au contraire.

Bernardino de Sahagún. ©

Wikipedia

Wikipedia

Mexico, quelques années après la conquête par les Espagnols (1521), dans le monastère de Santa Cruz Tlatelolco. Le religieux Bernardino de Sahagún, l’un des premiers franciscains à s’installer dans l’ancienne capitale aztèque, s’entoure d’une équipe de traducteurs, de peintres et de médecins indigènes. Pendant de longues années, il s’évertue à collecter l’ensemble des savoirs et des mœurs des Mexica qu’il fait coucher sur les pages d’un épais manuscrit, L’Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Dans les livres X et XI, il consacre plusieurs passages aux champignons malos, associés au malin, car « ils enivrent comme le vin et provoquent la luxure ». Il y décrit certains rites toujours vivaces qu’il compare à des orgies alors pratiquées de jour comme de nuit, en extérieur et ouvertes à l’homme ordinaire.

Un autre franciscain, Toribio de Benavente, dit Motolinía, grand défenseur des Indiens, nous livre d’autres informations dans son Histoire des Indiens de la Nouvelle-Espagne, publié en castillan en 1558. Il explique d’abord que certains champignons étaient consommés dans du miel : était-ce un moyen de les conserver ? Peut-on en déduire que les champignons étaient transportés et commercialisés ?

Il évoque ensuite les visions infernales des Indiens qui les ingéraient : couleuvres menaçantes, vers grouillants s’échappant des cuisses, tendances suicidaires. Les guérisseurs indigènes ne parvenaient-ils alors vraiment pas à canaliser leur extase ? On peut se permettre d’en douter. Les agarics si vénérés des indigènes, Motolinía en fait une claire manifestation du démon.

Interdits, pourchassés par les hommes d’Église au même titre que nombre de coutumes indigènes, les rites liés aux champignons sacrés, sans pour autant complètement disparaître, finissent par être occultés pour ne subsister que dans l’obscurité des nuits, au plus profond des villages isolés de l’altiplano.

Sans doute, leur nom, « chair de dieu », leurs potentialités divinatoires, leur mode de consommation étaient-ils trop proches de l’eucharistie. La christianisation des masses indigènes n’empêcha nullement la survivance du culte des champignons sacrés et encore aujourd’hui, les psilosybes mexicains sont appelés localement les santos niños.

Le maintien de leur consommation dénote une acculturation incomplète, de surface, voire une acculturation à rebours, les éléments du monde indigène digérant les repères occidentaux : au cours du long temps colonial (début XVIe-XIXe siècle), combien de métis, de sang-mêlés et d’Espagnols ont-ils été tentés par le voyage psychotrope ?

Ce que nous apprend l’archéologie

Les seules traces de l’importance fondamentale jouée par les champignons hallucinogènes dans les rituels, la pharmacopée et plus globalement dans les visions du monde des peuples méso-américains, nous sont connues grâce à l’archéologie.

À proximité des prodigieuses pyramides de Teotihuacan, dans les somptueuses demeures de cette mégapole, les archéologues ont mis au jour des fresques datant de la période classique (300-600 après J.-C.).

La fresque de Tepantitla, reproduite dans la salle Teotihuacan du Musée national d’anthropologie de Mexico, est une représentation du paradis de Tlaloc, dieu de la pluie, celui qui pourvoit la terre en eaux et fait germer la végétation. Cet Eden, appelé le Tlalocan, est peuplé de nombreux petits personnages et habité d’une nature luxuriante.

La fresque de Tepantitla.

© DR

© DR

Sur la fresque, de gauche à droite, on voit un homme avec une toge blanche sur le dos en train de cueillir des fleurs (à usage ornemental ?) sur une plante de grande taille non identifiée. Puis, un plan de maïs, céréale civilisationnelle par excellence des peuples méso-américains. Un peu plus loin, au centre de l’image, un magnifique plan de Datura stramonium aux effets hautement hallucinogènes qui semblent s’exercer sur l’homme assis à son pied ; c’est l’herbe du diable si chère à Carlos Castaneda. Juste à côté, un cacaoyer.

Enfin, en bas à droite de l’image, au bord du lac qui se déverse dans la rivière de Tlaloc, on distingue trois agarics, associés à des bivalves (coquillages). Au-dessus, un homme pleure. Des flots sortent de ses poumons. Il vient de périr noyé. Il est entouré de papillons qui représentent les âmes des défunts. Quatre volutes s’échappent de sa bouche. Il déclame une longue mélopée.

À l’origine du sentiment religieux ?

D’autres traces font remonter l’usage des champignons à des époques plus anciennes. C’est le cas des « champignons de pierre ». Plus de deux cents exemplaires ont été retrouvés au Chiapas et au Guatemala en pays Quiché et Mam.

Certains datent de la période pré-classique ancienne, soit il y a plus de trois mille ans. Ces sculptures d’une trentaine de centimètres de hauteur avaient d’abord donné lieu à des interprétations phalliques avant d’être identifiées à des champignons. Nous ignorons leur usage, peut-être servaient-ils de pilon de mortier (molcajete). Pour broyer du maïs, des champignons ? Pour sacraliser la nourriture ? Toujours est-il qu’ils sont le plus souvent associés à des animaux : jaguars, crapauds, ici un lapin et un coati (photo). S’agit-il de figures individuelles qui renverraient au nahualli (soit des doubles animaux des humains) ?

Champignons de pierre.

© DR

© DR

Ces différents éléments ont poussé les ethnobotanistes, à commencer par Robert Gordon Wasson, à proposer des lectures audacieuses des pratiques chamaniques dans les sociétés anciennes.

![]() En rapprochant les cultes méso-américains du teonanacatl de la consommation d’amanites tue-mouches par les chamans sibériens, on pouvait raisonner à une échelle asiatico-américaine, faire remonter la connaissance des champignons psychotropes aux premiers peuplements du continent américain et émettre l’hypothèse que le sentiment religieux aurait pu prendre sa source dans les effets réellement hallucinatoires des psilocybes.

En rapprochant les cultes méso-américains du teonanacatl de la consommation d’amanites tue-mouches par les chamans sibériens, on pouvait raisonner à une échelle asiatico-américaine, faire remonter la connaissance des champignons psychotropes aux premiers peuplements du continent américain et émettre l’hypothèse que le sentiment religieux aurait pu prendre sa source dans les effets réellement hallucinatoires des psilocybes.

Retrouvez la version originale de cet article sur The Conversation.

À lire aussi