Cent ans après le traité de Trianon, la Hongrie entre nostalgie et aspiration européenne

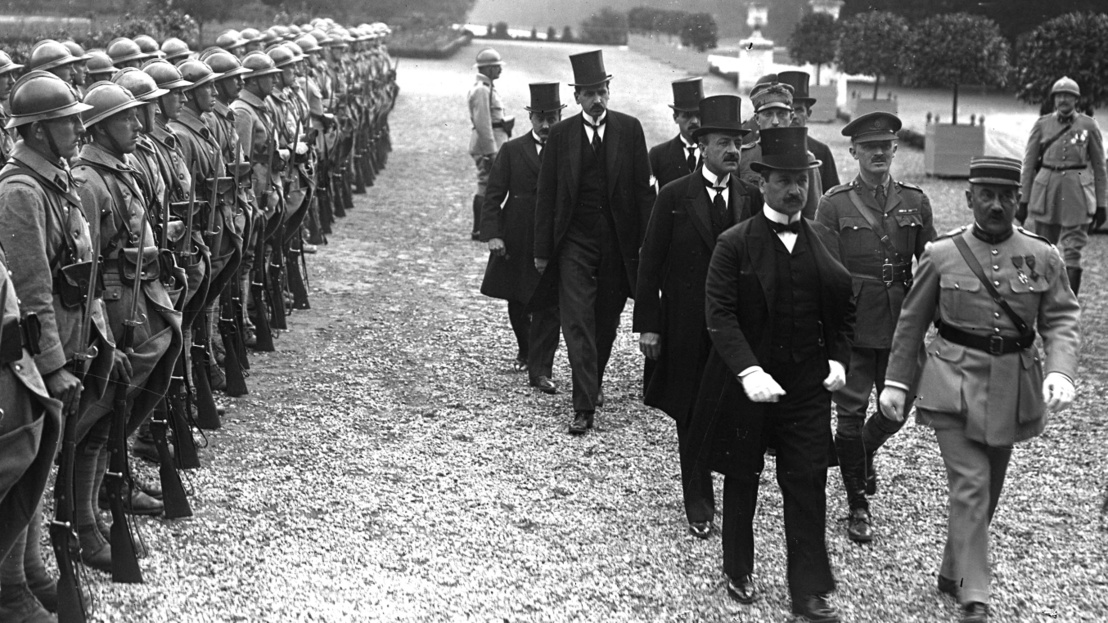

Lors de la signature du traité de Trianon à Versailles. La délégation hongroise passe devant un piquet d’honneur. L’épisode hante encore la société magyare. – © Data BnF

A 16 heures 30 ce jeudi 4 juin 2020, la Hongrie s’est figée. Une minute de silence observée par tout le pays et par la diaspora magyare, accompagnée par les cloches des églises, a marqué le centenaire exact de la signature du traité de Trianon, point final de la Première guerre mondiale où le pays, encore intégré à l’empire Habsbourg, avait choisi le mauvais camp.

Le «diktat» comme l’on surnommé les Hongrois, est considéré, aujourd’hui encore, par 83% d’entre eux (selon un sondage Publicis en mars 2020) comme l’événement le plus tragique de l’histoire du pays. Au Grand Trianon, à Versailles, la délégation hongroise menée par le diplomate Albert Apponyi a été contrainte de signer un traité de paix qui l’a amputée des deux tiers de sa surface et d’un tiers de sa population, soit 3,3 millions de personnes, citoyennes, du jour au lendemain, d’un nouvel Etat: la Roumanie, la Tchécoslovaquie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, l’Autriche ou la Pologne selon le découpage d’alors. Des terres arables ou riches en ressources minières, des voies de chemin de fer, l’accès à la mer ainsi que deux grandes villes universitaires, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Roumanie) et Kassa (Košice, Slovaquie) ont été retirées à la Hongrie. L’amputation n’a pas été seulement symbolique, elle fut aussi une sanction économique.

Des contemporains de la signature du traité l’admettaient déjà, le «droit des peuples à disposer d’eux-mêmes», principe des traités de paix d’après 1918, n’a pas été accordé aux Hongrois.

Mémorial consacré à la Hongrie historique, appellation plus neutre que celle de Grande Hongrie, dans le sud du pays. Il en existe des dizaines dans toute la Hongrie. © DR

La Hongrie avant et après le Traité. hársévike – CC BY-SA 4.0

«Traumatisée», «dépecée», la Hongrie a fait de la révision du traité de Trianon l’un des axes de sa politique dans l’entre-deux-guerres et un prétexte à son alliance avec l’Allemagne nazie, récompensée par deux arbitrages qui lui restituent, en 1938 et 1940, une partie des territoires perdus.

Nouvelle défaite, nouvelle sanction: occupée par l’Armée rouge et intégrée au Bloc de l’Est, la Hongrie doit mettre en sourdine ses velléités irrédentistes jusqu’à la fin du XXème siècle.

On aurait pu croire l’histoire digérée et les Hongrois passés à autre chose. En réalité, cet événement fait partie intégrante de l’ADN, de la culture hongroise d’aujourd’hui.

Depuis 2010, le Premier ministre Viktor Orbán, qu’on ne présente plus, entretient le souvenir douloureux de 1920 et multiplie les symboles et les provocations, imité par le Président roumain Klaus Iohannis.

Photo postée le 16 décembre dernier sur le compte Instagram de Viktor Orbán. En arrière-plan, une carte de la Hongrie d’avant 1920.

Depuis l’intégration de la Hongrie, de la Slovaquie (2004) et de la Roumanie (2007) à l’Union européenne, les frontières sont techniquement ouvertes, et la «Grande Hongrie», dans sa quasi totalité, à l’exception de la Ruthénie transcarpatique située en Ukraine, est «restaurée», si l’on veut, sans faire de tort à ses voisins.

2,4 millions de Hongrois vivent aujourd’hui dans les territoires perdus lors du traité de Trianon, la majorité près des frontières. Seule la minorité Sicule, ou Széklers, d’environ 850’000 personnes, implantée en Roumanie et coupée de la frontière hongroise, réclame son autonomie et est l’objet de débats et d’accrochages diplomatiques récurrents entre les deux Etats.

Présence des minorités hongroises hors des frontières.

Carte de la Roumanie, en rouge au centre, les Sicules, minorité magyarophone.

Mais Viktor Orbán a fait de la question des minorités hongroises d’outre frontières son cheval de bataille, distribuant, sauf en Ukraine où la Constitution ne le permet pas, passeports, droits de vote et subsides (dernièrement, des masques chirurgicaux) vers les communautés magyares du sud de la Slovaquie et de la Transylvanie roumaine, qui représentent respectivement 500’000 et 1,5 millions de personnes. De l’autre côté de la frontière, la Roumanie, pour qui la date du 4 juin est heureuse, a décidé de la consacrer fête nationale, une «provocation gratuite» pour les observateurs, même les plus modérés.

D’autres Etats optent pour l’apaisement. La présidente slovaque, Zuzana Čaputová, a déclaré «comprendre» le traumatisme de Trianon pour la communauté hongroise de Slovaquie et avait tendu la main à Budapest pour organiser des célébrations communes.

Le président serbe Aleksandar Vučić s’affiche quant à lui aux côtés de Viktor Orbán lors de rencontres fréquentes et amicales. La minorité hongroise de Serbie, installée principalement en Voïvodine, autour de Novi Sad, ne représente que 3% de la population.

Autocollants, nostalgie et instrumentalisation

L’institut Publicis a conduit un sondage début 2020 pour connaître le poids du souvenir de Trianon sur la société hongroise contemporaine. Pour 54% des personnes interrogées, des Hongrois vivant en Hongrie, le traité de Trianon n’aurait jamais dû et ne doit jamais être accepté. Et cette proportion est en hausse. On peut interpréter cela de plusieurs manières. La résurgence du nationalisme, depuis l’indépendance de la Hongrie après l’effondrement de l’Union soviétique, rend la société particulièrement perméable à ce genre de préoccupations, par effet de balancier. La propagande gouvernementale autour de cette question semble aussi efficace, même si les partis et les organes de presse d’opposition font entendre un autre son de cloche. 58% des sondés sont conscients de la récupération politique, par Viktor Orbán et son gouvernement, de cet épisode de leur histoire.

Le site internet du quotidien Magyar Nemzet le mercredi 3 juin. (Traduction française automatique).

Pour l’historien Balázs Ablonczy, membre du comité scientifique responsable de l’organisation des festivités du centenaire, interrogé par Corentin Léotard pour le Courrier d’Europe Centrale, il faut tempérer ce phénomène. Oui, les Hongrois ont été marqués, dans leur mémoire collective et souvent dans leur histoire familiale, par l’éclatement de la Hongrie historique. Depuis 1989, la société hongroise redécouvre et se réapproprie son histoire, son identité. L’angoisse de la disparition et, parfois, un sentiment tragique de persécution, en est le cœur. Les Hongrois, peuple non slave et parlant une langue qui n’est parlée nulle part ailleurs, avouent facilement se sentir isolés. Mais l’attachement à cet épisode passé est plutôt une affaire affective, symbolique.

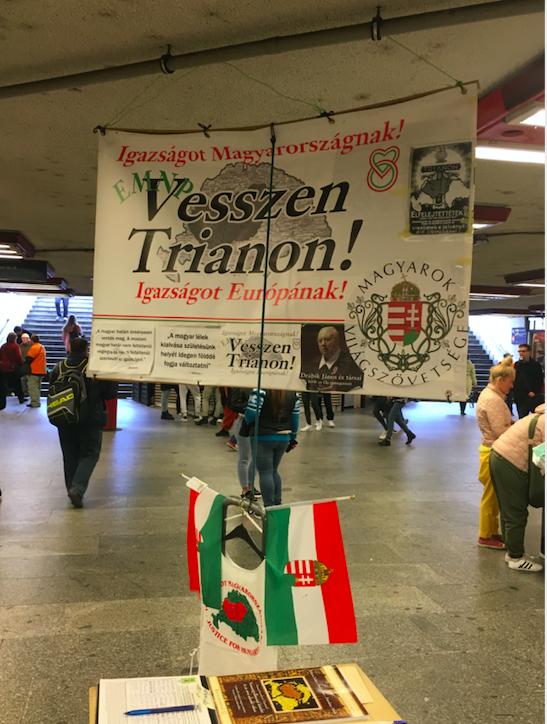

L’imagerie de la «Grande Hongrie» est de moins en moins présente dans l’espace public. Les célèbres autocollants à l’arrière des voitures figurant l’ancien découpage sont de moins en moins fréquents. Certains groupes nationalistes continuent de pétitionner, comme ici, dans le métro de Budapest en octobre 2019, pour la révision des frontières. Mais cela demeure marginal. 46% des sondés par l’institut Publicis concèdent que Trianon relève du passé. «Personne n’est prêt à prendre les armes pour restaurer la Hongrie historique», souligne Balázs Ablonczy.

Métro de Budapest, octobre 2019. « Justice pour la Hongrie » © B. Lebrun

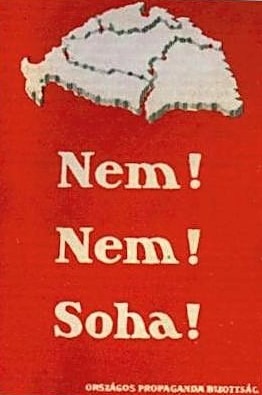

Non! Non! Jamais! Affiche de propagande de 1920 en réaction au traité de Trianon.

La persistance du thème de la décadence de la Hongrie à partir de 1920, le ressentiment envers ce qui est perçu comme une punition inique, voire une agression, occupent une telle place dans le paysage hongrois d’aujourd’hui pour des raisons politiques. C’est, d’abord, un prétexte pour détourner l’opinion publique des questions actuelles (la manière dont la Hongrie traite les minorités sur son propre territoire, par exemple), de détourner les critiques, les revendications, la colère, vers un passé qu’on ne peut, de toute façon, pas changer. Ce décorum entretient l’immobilisme.

Pour Viktor Orbán, c’est aussi une bonne opération électorale. Son clientélisme auprès des minorités hongroises des pays frontaliers est payant. En 2014, son parti, Fidesz, a remporté sa large majorité au Parlement en partie grâce au vote des Hongrois de l’étranger.

Il y a enfin une stratégie de noyautage des revendications nationalistes, pour éviter que celles-ci ne soient exploitées par des partis explicitement d’extrême-droite et xénophobes. Le maire de Budapest, l’élu d’opposition Gergely Karacsony, l’a compris: il a pris l’initiative d’instaurer une minute de silence dans sa ville le 4 juin, et a été félicité en personne par le Premier ministre.

«La nation hongroise vivra»

En dehors de cette fameuse minute où Budapest et la Hongrie se sont tus et immobilisés, les célébrations du centenaire ont été discrètes. Un monument, long de cent mètres et sur lequel sont gravés les noms des 12’000 localités «perdues» devait être inauguré pour l’occasion, mais les travaux ont pris du retard. Les festivités, perturbées par la situation sanitaire, sont ajournées, probablement au 20 août, jour de la Fête nationale.

Plusieurs commentateurs évoquent aussi la probabilité selon laquelle Viktor Orbán, soucieux de réunir autour de lui ses voisins centre-européens pour faire entendre et peser sa voix à Bruxelles, aurait préféré ne pas les froisser davantage.

Observer ces événements de loin, à défaut de pouvoir, pour le moment, par une amusante ironie de l’Histoire, passer la frontière hongroise, a l’avantage d’attirer l’attention sur le discours et les mots choisis par les différents acteurs. Un élément a été mis très en avant par la droite: la résilience. «La nation hongroise n’a pas seulement vécu, elle vivra» a déclaré jeudi après-midi le Président Janos Ader. Une tribune parue dans le quotidien conservateur Magyar Nemzet titre: «Mi maradunk», «Nous restons» et souligne le fait que, confrontées à la même punition, nombre de nations se seraient effondrées. Le curseur semble glisser vers une émulation nationale, un élan vers l’avenir, plutôt qu’à l’évocation de passes d’armes rétrogrades.

«Nous étions unis et nous le restons. Diminués mais toujours debout.» Le 4 juin a été décrété Jour de l’Unité nationale.

Cent ans après la «tragédie», peut-on croire que la société hongroise ait envie de tourner la page? Une chose le permet: les Hongrois comptent parmi les peuples les plus europhiles du continent.

À lire aussi