Ombres et lumières du système médical cubain

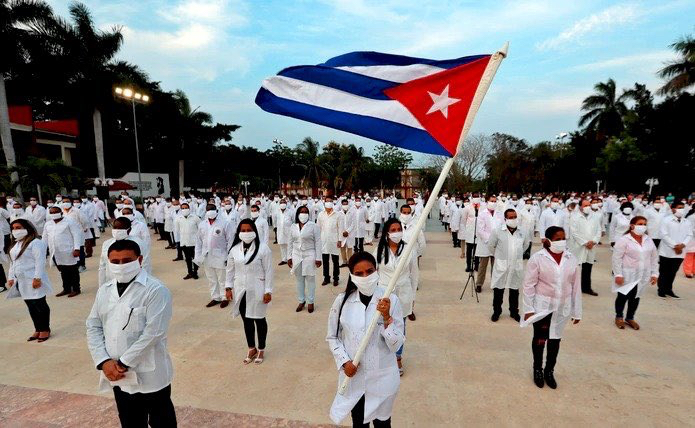

Des médecins cubains arrivent en Afrique du Sud pour prêter main forte aux équipes médicales contre le coronavirus. – © Government of South Africa

Chloé Maurel, Chercheuse associée à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (Ecole Normale Supérieure, CNRS, Université Paris 1), École normale supérieure – PSL

Le 22 mars 2020, 52 soignants cubains ont débarqué à l’aéroport de Milan pour venir en aide aux Italiens face à l’épidémie de coronavirus. Les médecins cubains sont aujourd’hui déployés dans 38 pays pour combattre le Covid-19. Mais comment cette petite île tropicale, pauvre et soumise depuis des décennies à un sévère blocus américain parvient-elle à se montrer si performante dans le domaine médical ?

Un système de santé égalitaire et gratuit

Tout commence en 1959, lors de l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, qui met fin à la dictature pro-américaine corrompue de Fulgencio Batista et instaure progressivement un régime communiste. La santé est érigée en priorité. Fidel Castro et son camarade Ernesto « Che » Guevara, qui est médecin de formation, nationalisent les entreprises pharmaceutiques et mettent en place un système de santé publique gratuit pour tous, comme le proclamera quelques années plus tard la Constitution cubaine de 1976. En vertu de ce principe, Cuba consacre chaque année plus de 11 % de son PIB à la santé, se plaçant parmi les premiers pays du monde selon cet indicateur. Du fait de cette politique volontariste, l’île bénéficie d’un très bon taux de médecins par rapport à sa population : 8,19 pour 1 000 habitants, soit le premier rang mondial, en augmentation de 695 % en 54 ans. En outre, la formation médicale est gratuite à Cuba, comme les soins médicaux.

Les médecins cubains sur tous les fronts dans le monde

Malgré le sévère embargo américain auquel l’île est soumise depuis l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, Cuba a déployé, dès les années 1960, une politique d’internationalisme médical dont profitent notamment les rebelles d’Angola et du Mozambique qui cherchent à mettre fin à la domination coloniale du Portugal salazariste. En 1975-1976, avec l’« opération Carlota » (du nom d’une esclave noire qui avait mené une insurrection à Cuba en 1843), plus de 30 000 conseillers cubains débarquent en Angola pour soutenir la lutte pour l’indépendance. L’aide cubaine est à la fois militaire et médicale.

En 1981, Castro lance le Plan Frente biologico (« Plan Front biologique ») qui aboutit à la création du Centre de génie génétique et de biotechnologie, consacré à la fabrication de médicaments bon marché destinés à Cuba mais aussi à près de 50 pays du monde.

Les médecins cubains sont sur tous les fronts, même les plus dangereux: en 1986, ils sont envoyés à Tchernobyl à la suite de l’accident nucléaire et, au mépris du danger radioactif, soignent plus de 26 000 personnes, notamment des enfants.

En 1999, Cuba crée sur son sol l’« École latino-américaine de médecine » (ELAM), qui forme chaque année des milliers d’étudiants en médecine issus de toute l’Amérique latine.

En 2003, les médecins cubains, qui ont élaboré un nouveau médicament, l’interféron alfa-2b, pour lutter contre la dengue, l’hépatite et certains cancers, le partagent avec la Chine à travers un transfert de technologie. L’entreprise cubano-chinoise ChangHeber est créée dans ce but. Ce médicament est aujourd’hui utilisé contre le Covid-19.

L’aide médicale cubaine est par ailleurs très active en direction des pays d’Amérique latine partageant les mêmes orientations idéologiques, comme le Vénézuela ou le Nicaragua. D’ailleurs, en 2011, le président vénézuélien Hugo Chavez, mort à 58 ans en 2013, s’est rendu à Cuba pour y faire soigner son cancer, selon le conseil de son allié Fidel Castro.

Les médecins cubains se sont également engagés en 2014 en Afrique pour combattre l’épidémie d’Ebola. En 2005 a été créée la « brigade Henry-Reeves » (du nom d’un général cubain de l’armée de libération nationale lors de la première guerre d’indépendance cubaine au XIXe siècle), contingent de médecins spécialisés dans la lutte contre les désastres sanitaires et les épidémies. Elle est notamment intervenue au Pakistan après le tremblement de terre d’octobre 2005 et en Haïti après le séisme de 2010.

En avril 2020, des médecins cubains se préparent à soigner des malades du coronavirus dans les îles voisines de Guadeloupe et Martinique. Pour le médecin martiniquais Michel Nédan, président de l’Association Martinique-Cuba (AMC), « Cuba a valeur d’exemple, avec quelque 150 hôpitaux, plus de 95 000 médecins actifs et plus de 85 000 infirmiers. Les Cubains ont développé des polycliniques. En fait, à Cuba, la santé est une culture au même titre que l’éducation et c’est gratuit pour tout le monde ».

Un système fortement critiqué par les démocraties libérales

La médecine cubaine, si elle est mondialement admirée, est cependant sous le feu des critiques, comme l’ensemble du système cubain. Ainsi, en 2019, une ONG espagnole, « Prisoners Defenders », a dénoncé les conditions de travail des médecins cubains lors de leurs missions à l’étranger et déposé une plainte à la Cour pénale internationale contre Cuba pour « esclavage ». Dans Le Point, la journaliste Claire Meynial estime que « la plupart des médecins gagnent à peine une cinquantaine de dollars par mois à Cuba, et beaucoup, plongés dans la misère, acceptent les missions par nécessité ».

Les critiques visant le système médical cubain pointent aussi l’idée que l’internationalisme médical de La Havane serait un moyen pour le régime d’étendre son influence idéologique dans le monde et de faire des profits financiers. Il est vrai que, « en 2018, l’exportation de services médicaux a rapporté quelque 6,3 milliards de dollars à Cuba, loin devant le tourisme ».

Plus largement, les démocraties libérales critiquent l’absence de libertés et de démocratie à Cuba. Depuis l’arrivée au pouvoir en 1959 de Fidel Castro, il n’y a pas eu d’alternance, le « Líder máximo » exerçant un pouvoir personnel et réprimant sévèrement les opposants jusqu’à sa mort en novembre 2016 (il était en réalité très affaibli depuis 2006). La relève a ensuite été assurée par son frère Raúl, qui lui non plus n’a jamais été désigné par le suffrage universel.

Aussi fondées que puissent être ces critiques, il n’en demeure pas moins que le système médical cubain est efficace (l’espérance de vie à Cuba dépasse désormais celle des États-Unis), performant et égalitaire. Les systèmes de santé des démocraties libérales comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, en revanche, souffrent depuis des années de coupes budgétaires et d’une privatisation rampante qui nuisent à leurs capacités. Ainsi, par plusieurs aspects, le système cubain peut sans doute constituer une source d’inspiration pour les pays occidentaux.![]()

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi