Les drôles de vacances

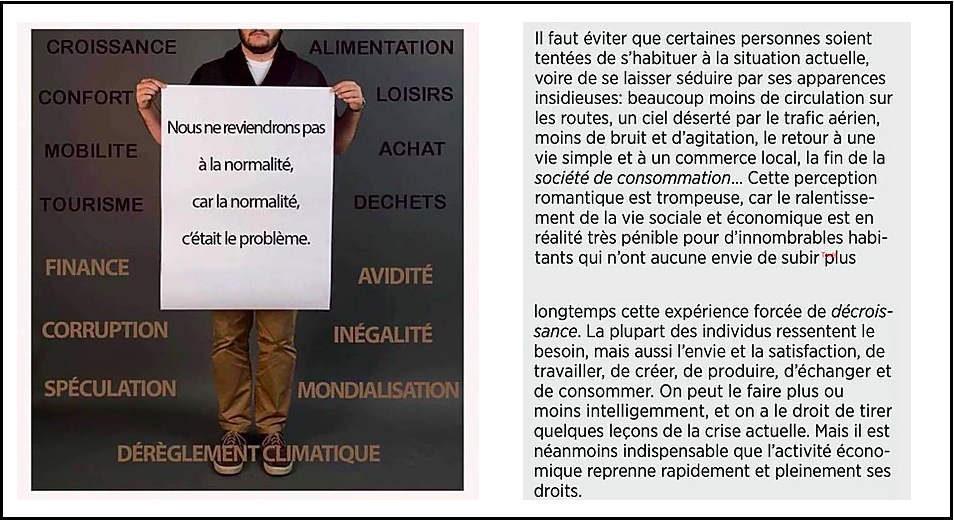

Décroissance contre libéralisme: le débat sur la sortie du confinement va bien au-delà des questions de santé. – © DR

La récréation est finie, dit-il en substance: vous avez goûté ce moment proustien de retour à l’essentiel, mais prolonger plus que sanitairement nécessaire l’arrêt forcé d’un quart de l’économie aura des conséquences funestes.

Le style du Centre patronal peut faire ricaner (cela n’a pas manqué hier sur les réseaux sociaux), mais seuls les «collapsologues» les plus radicaux ignoreront son argument central: reprendre une activité n’est pas seulement un enjeu de survie pour nombre d’employés et d’indépendants, cela relève aussi d’une envie.

Sophie Swaton, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut de géographie et de durabilité de l’Université de Lausanne, le souligne sur son blog du Temps: «Qu’on le veuille ou non, le travail reste un fort facteur de reconnaissance sociale, et peut encore être un facteur d’épanouissement. C’est précisément le cas pour cette vague de plus en plus forte des actrices et acteurs de la transition qui se lancent dans de nouveaux métiers, compatibles avec une empreinte écologique faible.»

Il est intéressant que cette universitaire engagée pour la durabilité S’OPPOSE à l’idée d’un revenu de base inconditionnel (RBI), que les Suisses ont refusée à 77% en 2016, et qui revient en force depuis que le virus a paralysé une partie de l’activité.

Voici pourquoi Sophie Swaton pense que le RBI est une «fausse bonne idée»:

«Même les plus précaires, auxquels ces débats d’idées que monopolisent les théoriciens du RBI ne donnent jamais la parole, ne souhaitent justement pas un revenu inconditionnel, mais un emploi rémunéré, qui leur donne l’occasion de participer à la vie citoyenne, de se sentir utile, de rencontrer d’autres personnes. Réduire la crise écologique et sanitaire à une solution de distribution d’un revenu universel, sans contrepartie, est non seulement socialement problématique, et éthiquement difficilement acceptable, mais surtout cela manque complètement le tournant d’une transition écologique et solidaire. La transition s’appuie précisément sur le besoin urgent d’emplois rémunérés et de productivité dans des secteurs clés bien repérés.»

Elle ajoute une remarque qui me paraît essentielle:

«Car, ne nous voilons pas la face, c’est 20 à 30% des emplois dans les champs dont nous aurons besoin pour assurer une autonomie sur le long terme, dans une société énergétiquement sobre! Nous sommes à 1 à 3% en Europe seulement. L’incitation est donc fondamentale dans ce secteur-clé, mais pas seulement: nous manquons de soignantes et de soignants dans les campagnes désertifiées, alors que l’on a besoin de terres fertiles à cultiver! Nous avons aussi besoin de repenser la mobilité, les circuits-courts, les constructions (avec moins de béton et plus d’espaces végétalisés et de panneaux solaires à la fois). Ce sont tous les métiers qui sont à revoir sous le prisme de l’urgence, à commencer par l’agriculture, la logistique, la santé et l’habitat.»

Quoi??!! Vingt pour cent des emplois aux champs? Mais vous voulez revenir à l’âge pré-industriel, chère Madame! «L’agriculture manque de bras», ça pouvait marcher du temps de votre grand-père, mais là, franchement, qui a envie de se casser le dos dans des serres surchauffées pour faire le travail d’un immigré moldave payé au maximum 4000 francs suisses par mois? Pas cool, ça.

Je caricature, bien sûr. Les pourcentages évoqués par la professeure lausannoise se discutent. De plus, il n’est pas interdit d’imaginer une agriculture du futur dont les employés ne seront plus des forçats de la terre n’ayant pas d’autre choix, mais des personnes qui ont librement décidé de s’épanouir en plusieurs activités combinant, comme dit le philosophe Luc Ferry, «l’intelligence des mains, du cerveau et du coeur ». A ces personnes-là, une société qui empoignerait sérieusement la question de la rémunération selon l’utilité du travail pourrait verser un complément de revenu leur permettant de vivre décemment et – hors saison des semis ou récoltes – d’écrire, fabriquer des meubles, créer des sites web, sonoriser des concerts – que sais-je. Au fond, nos ancêtres pratiquaient déjà ce partage d’activités et ne s’en portaient pas trop mal.

De telles initiatives, actualisées au monde contemporain, existent. Sophie Swaton évoque la «vague de plus en plus forte des actrices et acteurs de la transition qui se lancent dans de nouveaux métiers, compatibles avec une empreinte écologique faible. Ces initiatives s’organisent autour de communs à protéger, sur des territoires bien identifiés. Ce sont des communs sur chaque territoire qu’il s’agit de repérer (eau, forêts, ressources naturelles), pour les protéger et en s’appuyant, ce qui est fondamental pour son acceptabilité, sur les dispositifs et ressources humaines déjà existantes: collectifs de citoyens engagés, élus motivés, municipalités, associations actives et ONG.»

Comme elle le précise elle-même, il s’agit à ce stade de citoyens «engagés» et d’élus «motivés». Certains films comme Demain ou Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau (sorti en France il y a dix ans déjà…) leur rendent hommage. Tout en trouvant ces documentaires stimulants et émouvants, j’ai toujours éprouvé face à ces témoignages empathiques la gêne d’un journaliste intéressé par l’économie: les enjeux de rentabilité y sont la plupart du temps traités avec autant d’insouciance que de naïveté. Or ils sont centraux. L’idéalisme peut porter un projet pendant quelques années, seul un plan financier crédible assure sa survie à terme, et sa reproductibilité.

C’est la première condition pour que les emplois de transition écologique imaginés par Sophie Swaton – probablement soutenus par un revenu complémentaire décidé collectivement – représentent une masse critique susceptible de faire bouger les choses.

Il y en a une seconde, beaucoup plus délicate à réaliser: un Etat fort, très fort. Disons le mot: dirigiste.

Pour celles et ceux qui ne se résignent pas à l’injonction fataliste du Centre patronal – «que l’activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits», sans changement – je mets en lien deux documents qui servent de base de discussion. Le premier est intitulé «Propositions pour un retour sur Terre», publié par «La Pensée Ecologique » que dirige le professeur Dominique Bourg, bien connu des Lausannois (Sophie Swaton en fait aussi partie). Le second s’intitule «Une révolution écologique et sociale pour construire le monde d’après», publié par Attac-France. Des deux, le premier me paraît le plus large et le plus intéressant. Mon propos n’est pas d’en livrer une exégèse complète ici – il faudra y revenir – mais j’en cite quelques propositions:

- – Relocalisation maximale de l’activité via un protectionnisme coordonné et coopératif au niveau international.

- – Modification du droit des sociétés, tenues de présenter une comptabilité à trois niveaux: actifs classiques, capital social et capital naturel, les trois n’étant pas fongibles (aucune compensation possible).

- – Instauration de quotas d’énergie / matière par individu (c’est moi qui souligne) avec une part contrainte des dépenses plafonnée de manière progressive et démocratique.

- – Encadrement des écarts de revenus et des patrimoines, et mise en place d’un revenu de transition écologique.

- – Fin de l’indépendance des banques centrales, nationalisation « totale ou partielle » du secteur bancaire.

- – Mise en place d’une « agroécologie décarbonée ».

Cette liste non exhaustive suffirait à provoquer plusieurs crises d’apoplexie chez les tenants de l’économie libérale, ou simplement les partisans de la liberté individuelle. Si cela vous dérange qu’on vous surveille via votre smartphone pour lutter contre un virus, imaginez ce que représentera le flicage constant de votre moindre consommation énergétique…

Les auteurs du rapport ne s’en cachent pas. Pour mettre en place leur monde idéal, il faut rétablir «un pilotage global (non pas un «plan», mais tout au moins une stratégie pluriannuelle)». On les sent gênés aux entournures. Le mot «plan» renvoie soit aux sinistres expériences de l’économie soviétique, soit à l’efficacité fort peu démocratique de la dictature chinoise. Ce double traumatisme n’est pas près de s’effacer, même si le capitalisme globalisé montre lui-même des signes d’essoufflement.

La crise du coronavirus a certes suscité le retour en grâce de l’Etat après quatre décennies pendant lesquelles les néo-libéraux n’ont eu de cesse de dénoncer son inefficacité dispendieuse (critique souvent infondée, comme le démontre l’économiste Marianna Mazzucato). Mais attention, l’Etat qu’on salue en ce moment (à des degrés forts divers d’ailleurs, voir ce qui se passe dans les pays anglo-saxons…) est celui qui renforce les hôpitaux, rassure la population sur les mesures sanitaires et distribue largement les aides à ceux que la crise met sur la paille. C’est l’Etat-pompier.

Sommes-nous prêts à renforcer un Etat qui soit à la fois dirigiste ET démocratique, et comment concilier les deux? Quelle part de nos sacro-saintes libertés sommes-nous prêts à sacrifier – non pas à court terme, pour nous sauver d’un virus, mais sur le long terme pour cesser de piller la planète? Les profiteurs des inégalités se laisseront-ils miraculeusement convaincre de partager davantage, sinon de quelle manière les forcer? Quels sacrifices matériels sommes-nous prêts à consentir sachant que, quand les barbiers et les coiffeurs auront rouvert leurs boutiques, ils ne raseront pas gratis?

Ce débat-là reste entier. Je crains que, très occupés à relancer la machine et à résoudre nos problèmes concrets, nous le reléguions à des «temps meilleurs».

À lire aussi