D’où vient ce geste de pointer du doigt?

Il semble que les très jeunes enfants et les nourrissons considèrent plutôt les gestes du pointage comme désignant l’objet le plus proche du bout du doigt. – © PxHere

Cathal O’Madagain, École normale supérieure (ENS)

Pointer un objet du doigt… Ce geste banal se substitue à une parole: il est parole. Nous savons que les gestes de pointage jouent un rôle fondamental dans le langage humain, mais jusqu’à présent, nous ignorions d’où ils venaient. Pour en savoir plus, nous avons étudié l’hypothèse selon laquelle le pointage prend sa source dans le toucher.

Mon collègue, Brent Strickland, qui travaille sur la communication gestuelle, avait beaucoup réfléchi à l’angle que fait le doigt quand il pointe, et à la précision avec laquelle il devait être dirigé vers les objets pour les désigner. Un soir au café Waikiki à Paris, Brent et moi nous sommes dits que nous désignions des objets, non pas en créant des flèches signalétiques avec nos doigts, mais comme si nous les touchions au loin. Un autre collègue, Gregor Kachel, travaille sur la compréhension par les nourrissons des gestes de pointe. Nous avons réfléchi ensemble et avons élaboré une série d’expériences pour vérifier si le pointage pouvait provenir d’une volonté de contact avec un objet.

Notre équipe a fait trois découvertes, détaillées dans une publication scientifique récente. Premièrement, lorsque les personnes pointent des objets, elles ont tendance à orienter le bout de leur doigt comme si elles voulaient toucher l’objet désigné. Mais, précision importante, l’angle de leur doigt ne permet pas de savoir quel objet précis ils visent, comme on pourrait pourtant le penser. En effet, les gestes de pointage ne fonctionnent pas comme les flèches des panneaux de signalisation. Au lieu de cela, la ligne qui relie l’œil de celui qui pointe au bout de ses doigts est le meilleur prédicteur de ce qu’ils veulent désigner. Cela suggère que le pointage est en quelque sorte intimement lié au contact.

Pointer, toucher

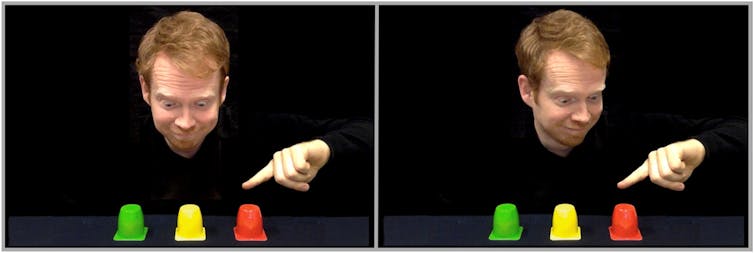

Deuxièmement, nous avons découvert que lorsque nous montrons des objets sous des angles irréguliers, nous avons tendance à faire pivoter notre poignet comme si nous essayions de toucher l’objet, même s’il est éloigné. Imaginez-vous en train de pointer l’étiquette d’une bouteille de vin lorsque celle-ci est tournée à droite: vous pourriez tourner le poignet dans le sens des aiguilles d’une montre, comme si vous essayiez de toucher l’étiquette; ou, si la bouteille est tournée avec l’étiquette sur le côté gauche: vous pourriez faire tourner votre poignet dans le sens inverse comme vous le feriez si vous essayiez de le toucher. Nous avons testé cet effet sur des nourrissons de 18 mois: à tout âge, nos gestes semblent montrer que l’on désigne en essayant de toucher aux choses. Troisième élément découvert, il semble que les très jeunes enfants et les nourrissons considèrent plutôt les gestes du pointage comme désignant l’objet le plus proche du bout du doigt, et pas comme des flèches signalétiques.

Je voulais comprendre pourquoi un geste pointé désignait tel objet et non tel autre. Je voulais aussi savoir comment les mots démonstratifs – des mots comme «ceci» et «ça» – déterminaient des objets. Les démonstrations et les gestes de pointage font partie des moyens les plus simples et les plus anciens de «faire référence» aux choses, de sorte que la compréhension de ces mots et de ces gestes nous rapproche de la compréhension des fondements de la communication linguistique en général.

Une particularité de la communication linguistique humaine est que nous entrons en contact verbal de manière à ce que l’autre personne sache que nous essayons de lui dire quelque chose. Ainsi, du premier geste ou acte de communication que les enfants entreprennent: il est clair qu’ils essaient délibérément d’attirer l’attention de leurs parents sur quelque chose – de leur «dire» quelque chose – en faisant un geste avec le doigt. Je suis enclin à penser que les gestes de pointage produits par les nourrissons sont leurs premiers «mots».

Le psychologue Jean Piaget a supposé que le pointage pouvait venir de la volonté d’atteindre un objet. Mais vouloir avoir quelque chose pour nous-mêmes – en le saisissant – est très différent de le dire à quelqu’un d’autre. Vous pouvez signaler quelque chose à quelqu’un simplement parce que vous voulez qu’il soit au courant ou le regarde. Par exemple, pointer du doigt la lune simplement parce que vous la trouvez belle et que vous voulez que l’on puisse la voir. Vous ne voulez pas que l’autre vous donne la lune, vous voulez simplement qu’il la regarde.

Les gestes pointus des bébés

Qu’en est-il des bébés? Ils font des gestes qui ressemblent aux gestes du doigt – ils étendent leurs bras et tiennent leur main avec tous les doigts écartés dans une forme «attrapante» – quand ils veulent que quelque chose leur soit tendu. Mais indépendamment de ces gestes, ils produisent ces gestes «pointus» distinctifs – avec l’index étendu et les autres doigts enroulés dans la paume – ce qui n’est pas une forme attrapante (vous ne pouvez pas prendre quelque chose avec seulement votre index) mais un geste «atteignant». C’est ainsi qu’une origine beaucoup plus plausible du geste de pointer est de tenter de toucher les choses.

Nous pensons également que les enfants découvrent qu’ils peuvent attirer l’attention de leurs parents sur les choses en les touchant. Le toucher et l’attention visuelle sont étroitement liés – nous regardons souvent ce que nous touchons. Nous faisons l’hypothèse que les parents sont enclins à regarder ce que leurs enfants touchent, plus que ce qu’ils attrapent ou cherchent à atteindre.

Une fois que les enfants découvrent qu’ils peuvent attirer l’attention de celles et ceux qui s’occupent d’eux avec le toucher, ils «visent» à toucher des objets éloignés, dans le même but d’attirer l’attention sur ces objets. Une fois que les enfants ont compris cela, une grande partie du temps qu’ils consacrent à porter leur attention sur les objets proches à travers le toucher est consacrée à l’intérêt porté à des objets plus éloignés, par le biais du pointage.

Le scénario très familier où deux êtres humains regardent ensemble un objet ou un événement pour en parler est au cœur de la communication humaine. Le geste de pointage est le premier événement du développement de l’enfant où ce «triangle» d’attention entre deux locuteurs et un objet est établi. Nous pensons avoir résolu l’énigme de l’origine de ce comportement.

Les résultats de nos études sont importants pour la science, mais aussi pour le public. En effet, la plupart des gens sont surpris d’apprendre qu’ils pointent des objets au loin, comme s’ils les touchaient, ou qu’ils tournent les poignets lorsqu’ils pointent des objets selon des angles irréguliers – mais ils peuvent vérifier cela pour dans l’instant. Le lien entre le pointage et le toucher, une fois identifié, devient assez évident. C’est très satisfaisant!

![]()

Cathal O’Madagain, Chercheur en sciences cognitives, École normale supérieure (ENS)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi