Emergence du langage dans l’évolution humaine: des chercheurs font parler les structures osseuses fossilisées

Depuis quelle époque l’humain est-il capable de parler? Procy/Shutterstock

En effet, on retrouve dans les signaux de communication de ces espèces, des caractéristiques similaires à celle du langage parlé humain, telles que la notion de sémantique (un cri est porteur de sens), la variation d’un son qui change la signification du cri (ce qui se rapproche de la notion de phonème, unité minimale du langage parlé humain), ou la notion de morphologie (il existe dans les cris des éléments qui peuvent être combinés de manière variée au sein de différentes structures plus complexes). Mais rien ne permet d’abandonner l’idée que la parole reste « le propre de l’homme », c’est-à-dire la capacité à articuler avec sa bouche des sons distinctifs qui peuvent se combiner à l’infini pour donner une infinité de sens.

C’est sans doute à cette spécificité que la question de l’émergence de la parole dans l’évolution humaine doit d’être restée à travers les âges au cœur de recherches dans le domaine de la philosophie, de la linguistique et, plus récemment, de l’éthologie, de la psychologie et des neurosciences. Cette question renvoie à la fois à l’existence des capacités cognitives adaptées à l’émergence du langage, qu’il soit parlé ou non, et à l’existence de capacités physiques de la bouche et des lèvres pour structurer et articuler les unités sonores qui seront les vecteurs acoustiques du langage, via la parole.

Cognitivement, le langage renvoie fondamentalement à la capacité d’abstraction. C’est la raison pour laquelle la fabrication d’outils, la maîtrise du feu, les peintures pariétales, la structuration de l’habitat sont autant d’étapes de l’évolution humaine qui ont fréquemment été utilisées comme des marqueurs potentiels de l’émergence de la capacité au langage. Il n’y a pas de consensus sur l’émergence de la parole. Nos travaux visent à contribuer à ces débats, en étudiant si les capacités des hominines fossiles (les Néandertaliens qui sont proches de nous comme leurs ancêtres, les H. heidelbergensis datant de 500 000 ans voire les Australopithèques qui sont beaucoup plus anciens et appartiennent à un autre genre) leur permettaient d’articuler suffisamment de sons distinctifs pour constituer la base du langage parlé.

Depuis quand peut-on articuler ?

Sur le plan physique, c’est l’usage de la bouche qui est au cœur de la capacité à parler. Le célèbre ethnologue français André Leroi-Gourhan (1911-1986) voyait dans le passage de la quadrupédie à la bipédie une étape essentielle dans l’émergence du langage parlé : permettant l’usage de la main pour des gestes de préhension jusqu’alors effectués par la bouche, la bipédie a « libéré » la mandibule, les lèvres et la langue pour leur permettre d’exécuter un répertoire gestuel riche et structuré, capable de transmettre le langage via le son.

Quand est apparue la capacité physique à articuler des sons distinctifs ? C’est lorsque l’ensemble de cartilages marqué par la pomme d’Adam, qu’on appelle le larynx, est suffisamment descendu dans le cou, répondit le chercheur américain Philip Lieberman (1934-2022) dans le journal Science en 1969. Cette descente du larynx aurait, selon lui, offert à la langue un espace vertical nouveau, suffisamment large pour qu’elle puisse se déformer, se bomber ou s’aplatir pour générer une variété de formes et de sons appropriée à la richesse combinatoire du langage.

Cette hypothèse, qui a fonctionné pendant plusieurs décennies, en sclérosant quelque peu la recherche dans ce domaine, a depuis lors été fortement contestée. Le chercheur Louis-Jean Boë et ses collègues ont en effet montré que les cris de babouins, dont le larynx est élevé et la langue plate, contiennent des sons proches du « a », du « ou » et du « i », les trois voyelles qui constituent la base fondamentale des systèmes vocaliques des langues du monde.

De même, Fitch, pourtant disciple de Lieberman, et ses collègues, dans un article paru dans Science Advances en 2016, ont montré, à partir de radiographies de la gueule de macaques au cours de la déglutition, que malgré leur larynx élevé, ces primates pouvaient générer des formes de langue compatibles avec la production de voyelles suffisamment variées et distinctes pour constituer les bases sonores d’un langage parlé. La descente du larynx ne semble donc pas constituer un marqueur fiable de l’émergence de la capacité physique à parler au cours de l’évolution humaine, et le mystère reste entier.

Pour tenter de le percer, notre projet « Origins of Speech », s’est proposé d’élaborer des modèles biomécaniques de langue d’humains fossiles.

Un modèle biomécanique est un modèle numérique, sur ordinateur, qui représente une partie du corps humain, avec son anatomie, ses structures osseuses, ses tissus mous, ses muscles, et est capable de rendre compte des mécanismes physiques qui régissent leurs mouvements et leurs déformations sous l’action d’activations musculaires. Pour la langue, de tels modèles permettent d’étudier comment les muscles linguaux influencent la forme et la position de la langue dans la bouche. Ainsi, pour les fossiles, ces modèles offriraient la possibilité d’étudier, quantitativement et systématiquement, leur capacité à produire des sons de parole.

Prédire la langue des humains fossiles à partir des os de la tête

Mais sur quoi s’appuyer pour élaborer de tels modèles ? Aucune donnée anatomique n’existe. En effet, les tissus mous de langue, des parois de la bouche, et du visage ne fossilisent pas. Seuls restent les os, plus ou moins abîmés par les sévices du temps.

C’est l’idée originale de notre projet, présentée dans notre article récent publié dans le journal PLoS Computational Biology porté par les jeunes chercheurs de notre équipe, Pablo Alvarez, Marouane El Mouss et Maxime Calka.

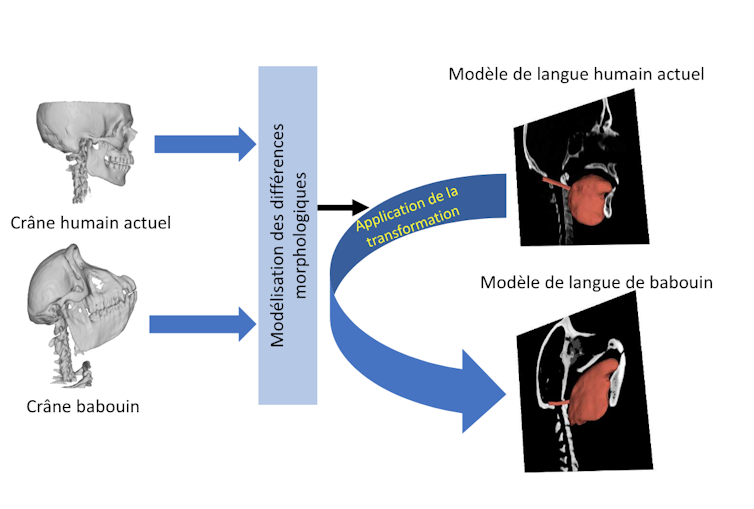

Processus permettant la génération d’un modèle biomécanique de langue de babouin par la transformation d’un modèle de référence élaboré sur un humain actuel. Cette transformation s’appuie sur la modélisation mathématique des différences morphologiques entre les structures osseuses crâniennes de l’humain actuel et du babouin. Fourni par l’auteur

Processus permettant la génération d’un modèle biomécanique de langue de babouin par la transformation d’un modèle de référence élaboré sur un humain actuel. Cette transformation s’appuie sur la modélisation mathématique des différences morphologiques entre les structures osseuses crâniennes de l’humain actuel et du babouin. Fourni par l’auteur

Elle consiste à exploiter les structures osseuses fossilisées pour prédire la forme et l’anatomie de la langue de ces humains disparus. Pour cela, nous utilisons comme référence le modèle biomécanique de langue d’un humain vivant, que nous avons soigneusement conçu dans nos laboratoires grenoblois GIPSA-lab et TIMC au cours de près de 3 décennies de recherches coordonnées.

Ce modèle rend compte fidèlement de la morphologie de la langue, de ses structures musculaires, des caractéristiques mécaniques de ses tissus mous, et de ses interactions mécaniques avec la mandibule, le palais et l’os hyoïde, un petit os mobile qui relie la langue… au larynx.

Modèle de langue TIMC et Gipsa lab Grenoble.

C’est en modifiant la géométrie du modèle de référence que nous générerons des modèles biomécaniques pour les langues fossiles. Pour cela, en nous appuyant sur des outils mathématiques combinant des transformations géométriques complexes, nous déterminons tout d’abord la transformation géométrique optimale qui permet de passer de la géométrie du crâne et de la mandibule de l’humain actuel à celle du crâne et de la mandibule de l’humain fossile.

Puis nous appliquons cette transformation géométrique au modèle de langue du premier pour le déformer et en faire un modèle de langue pour le second, avec sa forme spécifique, ses structures musculaires, et ses interactions avec la mandibule, le palais et l’os hyoïde…

Mais dans quelle mesure peut-on faire confiance à une transformation géométrique basée sur les structures osseuses pour prédire les tissus mous de la langue ? Pour répondre à cette question, cruciale pour valider la méthode, nous avons choisi d’évaluer leur méthode sur la génération d’un modèle biomécanique de langue de babouin, un primate non-humain dont la morphologie de la tête est très différente de celle d’un Homo Sapiens.

Notre hypothèse en la matière consiste à dire que si cette méthode marche pour un tel primate, alors il est vraisemblable qu’elle sera fiable pour la prédiction de la langue de tous les humains fossiles dont les crânes sont moins différents de celui d’un Homo Sapiens, que ne l’est celui d’un babouin.Nous avons alors généré deux modèles de langue de babouin. Le premier a été conçu en utilisant une transformation géométrique optimale déterminée en prenant en compte les structures osseuses et les tissus mous de la tête. Comme on peut s’y attendre, la complétude des informations morphologiques prises en compte permet d’obtenir un modèle qui décrit avec une grande précision la morphologie de la langue du babouin.

Puis nous avons généré un second modèle, en déterminant la transformation géométrique optimale sur la seule base des informations sur les structures osseuses, ignorant celles sur les tissus mous. Ce second modèle s’est avéré être très proche du premier et la fiabilité de cette prédiction a été validée par des outils statistiques de quantification des incertitudes développés par Anca Belme à l’Institut Jean Le Rond d’Alembert de Sorbonne Université. Nous avons alors pu conclure que notre méthode est fiable pour générer, à partir des seules structures osseuses, des modèles biomécaniques réalistes pour les langues de primates, qu’ils soient humains ou non humains, qu’ils soient vivants ou (bientôt car les analyses sont en cours) fossiles.

C’est en exploitant cette méthode, que nous travaillons actuellement à la génération de modèles biomécaniques de la langue d’humains fossiles, tels que les Homo Heidelbergensis connus en Europe à partir de 600 000 ans ou les Néandertaliens de 70-50 000 ans, à partir respectivement des ossements d’Arago 21 (grotte à proximité de Perpignan) et de ceux de La Ferrassie 1 en Dordogne. Notre but est d’explorer systématiquement les conséquences des activations des muscles de la langue dans ces modèles, d’observer le spectre des formes de la bouche qui peuvent ainsi être générées et d’analyser les caractéristiques des sons qui seraient ainsi produits par les fossiles, en faisant l’hypothèse qu’ils possédaient des cordes vocales et des capacités pulmonaires similaires à celles des Homo Sapiens. Il sera aussi possible de tester quantitativement, en jouant sur la position de l’os hyoïde, connecté au larynx, dans quelle mesure la position, plus ou moins haute, du larynx est susceptible d’influencer la richesse des formes de bouches et des sons produits.

C’est la méthodologie de recherche que nous avons choisie pour percer le mystère de l’émergence au cours de l’évolution humaine de la capacité à produire avec la bouche des sons suffisamment variés pour constituer la base d’un langage utilisant l’acoustique pour véhiculer des idées entre congénères…![]()

Pascal Perrier, Professeur en Mathématiques du Signal – Modèles biomécaniques orofociaux – Modèlisation du contrôle moteur de la production de la parole, Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP); Amélie Vialet, Maître de conférences en paléoanthropologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et Yohan Payan, Chercheur en biomécanique des tissus mous, laboratoire TIMC (CNRS, Univ. Grenoble Alpes), Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi