Nouvelle découverte dans la vallée du Rhône: les Homo sapiens d’Europe tiraient déjà à l’arc il y a 54’000 ans

Pointes découvertes montées pour former des flèches. Fourni par l’auteur

Laure Metz, Aix-Marseille Université (AMU); Jason E. Lewis, Stony Brook University (The State University of New York) et Ludovic Slimak, Université Toulouse – Jean Jaurès

Nous présentons aujourd’hui dans une nouvelle étude publiée dans la même revue, le fait que ces premiers hommes modernes maîtrisaient parfaitement l’archerie, repoussant l’origine de ces technologies remarquables en Eurasie de quelque 40 000 ans.

Perchée à 100 mètres sur les pentes des Préalpes, dans la Drôme, la Grotte Mandrin regarde vers le nord, au milieu de la vallée du Rhône. Il s’agit d’un point stratégique dans le paysage, car ici le Rhône s’écoule dans un goulet d’un kilomètre de large entre les Préalpes à l’est et le Massif central à l’ouest.

Vue des fouilles en cours dans la Grotte Mandrin. Ludovic Slimak, Fourni par l’auteur

Vue des fouilles en cours dans la Grotte Mandrin. Ludovic Slimak, Fourni par l’auteur

Nous avons découvert, dans un niveau archéologique daté de 54 000 ans, appelé « Néronien », quelque 1 500 petites pointes en silex, triangulaires et standardisées, certaines mesurant moins d’un centimètre de long. Cette industrie lithique est très particulière et se distingue techniquement très nettement des artisanats néandertaliens retrouvés dans cette grotte avant et après les vestiges abandonnés par Homo sapiens. En revanche, ces artisanats de silex du Néronien montrent des ressemblances frappantes avec des collections archéologiques contemporaines attribuées elles aussi à Homo sapiens et que l’on retrouve dans l’est de la Méditerranée.

Les traces d’archerie sont complexes à mettre en évidence

L’émergence des armes à propulsion mécanique, fondées sur l’emploi de l’arc ou du propulseur, est communément perçue comme l’une des marques de l’avancée des populations modernes sur le continent européen.

Or l’existence de l’archerie a toujours été plus difficile à retracer. Ces technologies sont basées sur l’utilisation de matériaux périssables : bois, fibres, cuir, résines et tendons, qui sont rarement préservés dans les sites paléolithiques européens et rendent difficile la reconnaissance archéologique de ces technologies.

Il faut attendre des périodes très récentes, comprises entre le 10e et le 12e millénaire pour retrouver des éléments d’archerie partiellement préservés en Eurasie et retrouvés dans des sols gelés ou dans des tourbières, comme sur l e site de Stellmoor en Allemagne. En l’absence de ces matières périssables, ce sont les armatures, communément réalisées en silex, qui constituent les principaux témoins de ces technologies d’armement durant la préhistoire ancienne en Europe.

Sur la base de l’analyse de ces armatures de pierre, la reconnaissance de l’archerie est maintenant bien documentée en Afrique dans des périodes anciennes pouvant remonter à quelque 70 000 ans. Certaines armatures en silex ou en bois de cerf suggèrent l’existence de l’archerie dès les premières phases du Paléolithique supérieur en Europe, il y a plus de 35 000 ans, mais leur morphologie et les modes d’emmanchement de ces armatures anciennes ne permettent pas de les rattacher à un mode de propulsion bien distinct tel que l’arc.

La reconnaissance de ces technologies dans le Paléolithique supérieur européen butait jusqu’alors sur des recouvrements balistiques entre armes projetées à l’aide d’un propulseur ou d’un arc. Ce contexte général rend l’existence éventuelle de l’archerie au Paléolithique européen quasiment invisible sur le plan archéologique.

Programme expérimental appelé Initiarc. Les petites pointes néroniennes trouvées dans la Grotte Mandrin ont été reproduites expérimentalement en utilisant le même silex et les mêmes technologies de taille. Ludovic Slimak, Fourni par l’auteur

Programme expérimental appelé Initiarc. Les petites pointes néroniennes trouvées dans la Grotte Mandrin ont été reproduites expérimentalement en utilisant le même silex et les mêmes technologies de taille. Ludovic Slimak, Fourni par l’auteur

Ces dernières recherches enrichissent profondément notre connaissance de ces technologies en Europe et nous permettent désormais de repousser l’âge de l’archerie en Europe de plus de 40 millénaires !

De nombreux tests pour prouver l’utilisation d’arcs

L’étude se fonde sur une analyse fonctionnelle de milliers de silex retrouvés dans ce niveau archéologique du Néronien. Les fractures et les traces observées démontrent que ces pointes légères étaient emmanchées en extrémité de fût (la partie en bois de la flèche). Les fractures observées sont caractéristiques d’un impact violent.

En reproduisant des répliques expérimentales de ces pointes tirées à l’arc, au propulseur, ou simplement plantées dans des carcasses d’animaux, nous avons pu observer au sein de nos expérimentations des types de fractures qui sont précisément les mêmes que celles retrouvées sur le mobilier archéologique.

Nous avons également testé l’efficacité et les limites balistiques des plus petites pointes dont toute une catégorie n’atteint pas un centimètre de longueur. Mais c’est la largeur de ces pointes légères qui nous intéressait ici. En archerie traditionnelle il existe en effet une corrélation entre la largeur de la pointe armant une flèche à l’extrémité de son fût et le diamètre même de son fût.

On constate ainsi expérimentalement qu’une flèche n’est pénétrante, et donc efficiente, que lorsque la flèche est armée en son extrémité d’une armature présentant, a minima, une largeur équivalente ou supérieure à celle son fût.

Près de 40 % des pointes légères abandonnées à la Grotte Mandrin par ces premiers Homo sapiens présentent une largeur maximale de 10 mm. Ces toutes petites pointes présentent de très nombreuses fractures qui n’ont pu se développer que lors d’impacts très violents. Ces fractures très caractéristiques, et que nous retrouvons sur nos petites pointes expérimentales tirées à l’arc, nous révèlent qu’elles n’ont pu se développer que sous la contrainte d’une très forte énergie affectant leur extrémité distale (le bout de la pointe…).

Ces traces, additionnées à la très faible dimension de ces pointes, et à leur très faible largeur ne peuvent être expérimentalement reproduites que lorsque ces objets sont associés à une propulsion à l’aide d’un arc, et cela à l’exclusion de tout autre mode de propulsion.

Nos expérimentations montrent que la faible énergie cinétique des armes les plus légères (dont environ 30 % ne pèsent guère plus de quelques grammes) ne peut, lorsqu’elles étaient emmanchées en bout de fût (la partie en bois de la flèche), être compensée que par l’arc, seul mode de propulsion mécanique à même de produire la vitesse nécessaire au développement de telles fractures sur des objets si légers.

C’est donc au croisement de très nombreux facteurs balistiques, analytiques et expérimentaux qu’il nous a été possible de démontrer que ces pointes si petites et si régulières avaient indubitablement été propulsées à l’aide d’un arc.

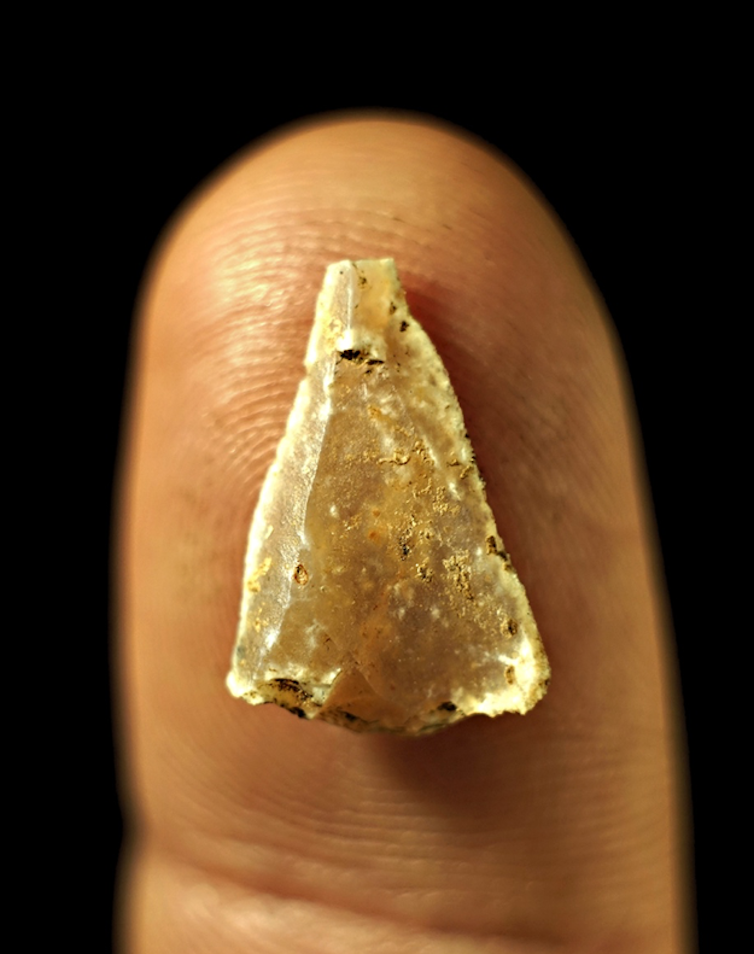

Cette pointe très légère trouvée dans la couche Néronienne de la Grotte Mandrin, datée de 54.000 ans, présente des traces microscopiques diagnostiques de son utilisation comme arme. Laure Metz et Ludovic Slimak, Fourni par l’auteur

Cette pointe très légère trouvée dans la couche Néronienne de la Grotte Mandrin, datée de 54.000 ans, présente des traces microscopiques diagnostiques de son utilisation comme arme. Laure Metz et Ludovic Slimak, Fourni par l’auteur

Grâce à cette étude, l’archerie en Europe, et plus largement en Eurasie, fait un saut remarquable dans le temps. Mais notre étude va beaucoup plus loin encore et s’est aussi intéressée aux armements des populations néandertaliennes contemporaines. Ces recherches montrent en effet que les néandertaliens continuèrent à utiliser leurs armes traditionnelles fondées sur l’emploi de pointes massives montées en lance qui étaient plantées ou projetées à la main. L’archerie, et plus généralement les propulsions mécaniques, furent exclusivement employées par Homo sapiens qui maîtrisait déjà parfaitement ces technologies lors de sa première migration vers l’Europe continentale il y a 54 millénaires.

Les traditions et les technologies maîtrisées par ces deux populations étaient donc profondément distinctes, conférant, objectivement, un avantage technologique remarquable aux populations modernes lors de leurs expansions sur le continent européen.

Toutefois, nous replaçons dans notre article ce débat dans un contexte beaucoup plus large dans lequel les stratégies des sociétés humaines ne peuvent se limiter aux seuls avantages logistiques ou technologiques d’une innovation. Les sociétés humaines développent communément des solutions sous-optimales, contre-intuitives et dont les seules raisons relèvent de la culture, du mythe ou de la représentation que ces sociétés se font d’elle-même. Cette étude qui demanda plus de 15 années de recherches et d’expérimentations nous renvoie alors au poids des traditions au sein de ces populations ainsi qu’aux éthologies humaines qui purent être profondément divergentes entre néandertaliens et hommes modernes.![]()

Laure Metz, Archéologue et chercheuse en anthropologie, Aix-Marseille Université (AMU); Jason E. Lewis, Lecturer of Anthropology and Assistant Director of the Turkana Basin Institute, Stony Brook University (The State University of New York) et Ludovic Slimak, CNRS Permanent Member, Université Toulouse – Jean Jaurès

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi