Des experts d’Unisanté battent en brèche plusieurs idées reçues sur le Covid

© DR

Au plus haut de la pandémie de coronavirus, relativiser l’impact du virus sur la mortalité et l’espérance de vie était considéré comme un point de vue au mieux «rassuriste», au pire «complotiste». Désormais, c’est une perspective partagée par des experts reconnus d’Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne. Dans un colloque organisé le 17 janvier dernier, intitulé «Quelle surmortalité en Suisse au temps du Covid?», Isabella Locatelli, Valentin Rousson (tous deux biostatisticiens) et Valérie D’Acremont (épidémiologiste) ont remis les pendules à l’heure grâce à de solides analyses chiffrées. Taclant au passage, de manière très diplomatique, la couverture médiatique anxiogène de la pandémie. Plusieurs conclusions avancées lors de ce colloque méritent d’être relevées.

Une surmortalité en 2020

Isabella Locatelli a d’abord souligné que la létalité du Covid-19 était de 1% dans le monde (6,7 millions de morts) et de 0,3% en Suisse (14’000 décès). Calculé par millions d’habitants, ce taux varie sensiblement: 0,16% de la population est décédé du Covid-19 en Suisse. Comme l’a rappelé la spécialiste, ces chiffres dépendent grandement de la politique des tests et de la façon de compter les décès. Les taux varient si l’on prend en compte les personnes mortes avec le Covid (à cause d’une autre maladie ou de vieillesse) ou du Covid, sachant que les maladies infectieuses sont rarement à l’origine des complications morbides. Pour cette raison, les études statistiques d’Unisanté ont pris comme indicateur l’excès de mortalité en 2020 et 2021.

Selon les données de l’OFS, la mortalité en Suisse a augmenté de 9,2% (taux standardisé par âge) en 2020. Cette hausse, jugée «modeste», reste néanmoins «inhabituelle» et «exceptionnelle» au vu de la tendance à la baisse de la mortalité depuis les années 1960. Pour l’experte, le Covid-19 est responsable de cette surmortalité, touchant essentiellement les hommes de plus de 60 ans et les femmes de plus de 70 ans. Si la «première vague» de mars 2020 avait l’ampleur d’une «grippe sévère», celle de l’automne était plus étendue et exceptionnelle. En 2021, cependant, la mortalité est revenue à son niveau de 2019. Elle était même plus basse encore pour les femmes et certaines tranches d’âge.

De cette présentation, il ressort la nécessité de relativiser la gravité de l’épidémie de Covid-19. Sa mortalité est comparable au pic observé en 1962, alors sans doute causé par une grippe virulente. Surtout, elle est quatre à vingt fois moins forte que la grippe espagnole de 1917-19 (23’000 décès en Suisse pour une population de 3,3 millions d’habitants), qui touchait essentiellement les jeunes entre 20 et 40 ans (ce qui n’est pas le cas du Covid-19, puisque seule une poignée de personnes de moins de 40 ans sont décédées en Suisse du Covid en 2020-2021). Entre 2015 et 2022, d’ailleurs, aucune vague de surmortalité n’est visible en dessous de 65 ans.

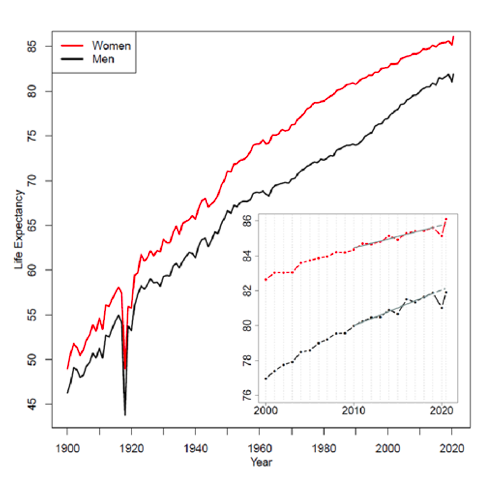

Graphique illustrant la différence d’ampleur entre la chute d’espérance de vie au moment de la grippe espagnole (1917-18) et le Covid (2020), même si cet indicateur présente des limites dans le contexte d’une pandémie. Source : DOI: 10.1371/journal.pone.0274295

Quelques jours de perdus

Un autre indicateur a souvent été utilisé pour estimer l’ampleur du Covid-19: l’espérance de vie. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature estimait par exemple que 20,5 millions d’années de vie avaient été perdues à cause du Covid dans le monde. Dans sa présentation, Valentin Rousson a estimé que la méthode de calcul utilisée pour arriver à cette conclusion était douteuse et problématique. En Suisse, selon ses calculs, quelque 8 mois d’espérance de vie ont été perdus en moyenne. Mais ce chiffre doit être relativisé. Pour le spécialiste, en effet, cet indicateur (l’espérance de vie) est «trompeur dans le contexte d’une pandémie».

Pour quelles raisons? L’espérance de vie permet de quantifier les conditions de mortalité à une année donnée: l’espérance de vie à la naissance est égale à la durée de vie moyenne d’une population fictive qui vivrait toute son existence dans les conditions de mortalité de l’année considérée. En d’autres termes, dans le cas du Covid cela revient à considérer qu’un individu vivrait dans les conditions pandémiques de 2020 toute sa vie! Ce qui n’est évidemment pas le cas en réalité. L’estimation des «années potentielles de vie perdues» permet un état des lieux plus conforme à la réalité. En utilisant cette statistique pour l’année 2020, il ressort des analyses de Valentin Rousson que le Covid a coûté en moyenne 2,4 jours de vie à la population suisse.

Isabella Locatelli est ensuite revenue rapidement sur les chiffres concernant la mortalité en 2022. Selon ses premières estimations, ils devraient être sensiblement identiques à 2019 et 2021, c’est-à-dire sur des niveaux «pré-pandémiques».

Des tests peu fiables

Valérie D’Acremont a souligné enfin que la politique de dépistage de la maladie à l’aide de tests, inédite en elle-même, n’a pas permis d’estimer correctement l’étendue réelle de la maladie au sein de la population. Elle a ajouté que le nombre de cas recensés ne dit rien sur la dangerosité du virus, et n’est donc pas, au même titre que l’espérance de vie, un bon indicateur pour suivre une épidémie. Pour ce faire, la spécialiste a suggéré de revenir à une pratique de santé publique bien connue: le calcul des années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI ou DALY en anglais), qui permet de comparer le poids des différents problèmes de santé entre eux.

Elle a aussi rappelé que le Covid n’est qu’une petite partie d’un ensemble de maladies affectant la santé, parfois plus gravement. Les troubles de la santé causés par le tabagisme, par exemple, ont un impact quatre fois supérieur au Covid sur la mortalité, et ce chaque année (alors que le Covid n’a été véritablement problématique qu’en 2020).

Durant ce colloque, les experts d’Unisanté ont donc battu en brèche un grand nombre d’idées reçues liées à la pandémie. Sans polémiquer sur les mesures prises par la Confédération pour combattre le virus, ni sur les vaccins, leurs conclusions ont le mérite d’être claires et sans appel. Espérons qu’elles contribuent à une remise en question sérieuse du narratif anxiogène propagé durant deux ans par les médias, la Task force ainsi que les responsables politiques. Et qu’elles permettent de recréer des ponts de discussion au sein d’une population clivée sur ce sujet.

À lire aussi