Jil Silberstein honore les héros de l’opposition russe aux tyrans

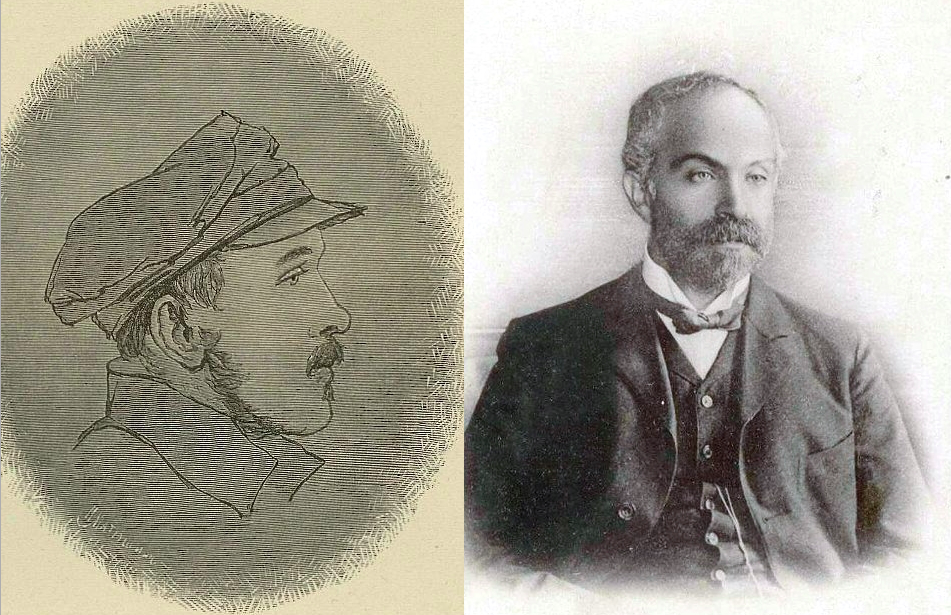

Mikhail Lermontov (à gauche) et Vladimir Bogaraz-Tan (à droite), deux protagonistes des « Voyages » de Jil Silberstein. – © DR

Le pavé que Jil Silberstein nous balance ces jours, alors qu’une guerre absurde et cruelle se poursuit en Ukraine, défiera nos siestes balnéaires et autres tentatives d’oublier les heures les plus sombres du terrible XXème siècle, pour peu que nous daignions «suivre le guide». Celui-ci n’en finit pas, apôtre véhément, d’encourager la lectrice et le lecteur de bonne volonté (il en faudra!) à lui emboîter le pas aux quatre coins de la Russie et par cent et mille détours et autres digressions historiques et littéraires – un vrai parcours du combattant qui représenta d’abord, pour l’auteur, cinq ans de recherches et de rencontres, des milliers de pages lues mêlant documents et poèmes, bribes de bios et citations tous azimuts, puis autant de notes tirées de ce fouillis et de dossiers établis pour le clarifier que chacune et chacun devra compléter, au fil de sa lecture, par des compléments d’information indispensables pour qui n’est pas familier de l’histoire et de la littérature russe, ou plus précisément des tribulations de la dissidence intellectuelle et littéraire de ces deux derniers siècles.

Sur les traces des héros «malgré eux»

Le prélude très personnel marquant le départ de ce nouveau périple de l’étonnant voyageur qu’a été Jil Silberstein dès sa prime jeunesse – il avait déjà fait le tour du monde quand il a débarqué dans le petit cercle lausannois de L’Age d’Homme, vers 1974-75, a valeur d’autoportrait en situation. En trois mots, rappelons que ce Français de mère «goy» et de père reporter-photographe, sans titre universitaire mais fou de poésie et de littérature, publia un premier recueil de poèmes dont le titre (Exacerber l’instant) traduit bien son «absolutisme» lyrique à lui, son enthousiasme effréné de poulain piaffant et son mélange de sensibilité écorchée et de propension à la pensée non alignée (George Trakl, Dylan Thomas, Wittgenstein, Orwell ou Simone Weil sont ses champions à semelles renforcées), à quoi s’ajouteront bientôt la ferveur d’une espèce de scout humanitaire «toujours prêt» à défendre les causes de la Justice et de la Fraternité, corsée par une curieuse curiosité anthropologique pour les peuples supposés plus purs que vous et moi du Grand Nord. Divers livres – sur les Innus du Haut-labrador, et les Touvas de Sibérie – témoigneront de ce chaleureux penchant pour le froid. Givré le Jil?

C’est peu dire au moment de le retrouver, ici, en 2014, au moment où la Muse lui suggère d’écrire un Chant d’hiver de pure poésie poétique où il évoquera les traces de l’Oiseau léger sur la Neige immaculée, entre autres figures de l’évanescente fugacité du vivant, quand une triple Apparition le rappelle à l’ordre, et pas n’importe où: à Sils-Maria où un certain Nietzsche, avant lui, à tâté de la Révélation lyrique – ô Zarathoustra de la magique montagne, etc.

De fait, voici notre poète en roue libre soudain «missionné» par trois héros de sa mythologie russophile déjà bien rodée depuis des années: Anatoli Martchenko, Victor Serge et Vladimir Tan Bogoraz, qui l’appellent à transmettre à son tour ce qu’ils se sont évertuées de leur vivant, témoins directs, à révéler des ombres de l’absolutisme soviétique. D’où sa décision soudaine, ni une ni deux – et lecteurs emboîtez le pas de sa Rossinante – direction Saint-Pétersbourg, et que ça saute!

Dans le labyrinthe concentrationnaire

Le premier lieu de (lugubre) mémoire qui va marquer le début du voyage de Silberstein en Russie punitive fait figure d’entrée dans le grand labyrinthe de celle-ci, en la forteresse Pierre-et-Paul où croupirent d’innombrables opposants, à commencer par le tsarévitch réformiste Alexis torturé par son propre père Pierre le Grand, Dostoïevski et ses amis libéraux, les activistes révolutionnaires Dora Brilliant et Vera Figner, les anarchistes Bakounine et Kropotkine, et s’il ne localise pas la cellule dans laquelle Vladimir Tan Bogoraz, l’un des ses «mentors », a lui aussi été enfermé, notre Jil amorce là l’une des premières digressions arborescentes dont il a le secret en associant, sous la mention de «rencontres pour la vie», Pierre Kropotkine dont il visite bel et bien la cellule, et Victor Serge qui fut son disciple, et ensuite les écrivains de la dissidence des années 70 (les Boukovsky, Kouznetsov, Siniavski et Daniel, etc.) et Soljenitsyne évidemment mais aussi les jeunes Iouri Galanskov (poète d’ailleurs publié en traduction par l’auteur) et Joseph Brodsky, persécuté avant d’être chassé d’URSS et gratifié du prix Nobel de littérature –, enfin, de fil en aiguille, Anatoli Martchenko qui fut proche de Iouli Daniel, et le fils de celui-ci, Alexandre Daniel, qui sera bientôt abordé en 3D pour évoquer ses souvenirs personnels de Martchenko et la fondation de Memorial, l’ONG visant à rappeler les méfaits du stalinisme, interdite et dissoute par la justice russe en 2021…

Sans pratiquer lui-même la langue russe, mais accompagné d’ami(e)s historiens ou interprètes, Jil Silberstein, tout en retraçant les destinées des grandes figures de sa «bande des quatre», se plaît aussi, chiffres et bilans à l’appui, à rappeler, tous régimes confondus, ce que l’absolutisme tsariste ou léniniste, trotskiste ou stalinien, avant la dernière vague de répression actuelle, a fait peser sur les individus épris de justice et de liberté.

Quand «l’âme russe» a bon dos

Après toutes les horreurs évoquées dans ces Voyages en Russie absolutiste, après le «reportage» déjà tellement accablant ramené du bagne de Sakhaline par le jeune docteur Tchekhov, dans les années 1890, après les témoignages de Soljenitsyne, de Siniavki et Daniel, après celui d’Anatoli Martchenko, après la litanie relancée des atteintes à la liberté de pensée et d’expression dans un pays dont le dictateur est directement conseillé par un monstre clérical le poussant à la «guerre métaphysique», faut-il conclure que cet «absolutisme» politico-mystique, cette démence «religieuse» qu’on retrouve dans la pensée politique d’un Dostoïevski, cette cruauté sous couvert de «douce orthodoxie» ne représentent en somme que la nature profonde de l’«âme russe», que les Russes sont «comme ça» et que ce que disait le marquis Astolphe de Custine à leur propos (justement cité et décrié par Silberstein au passage) rejoint finalement ce qu’écrivait récemment une journaliste tchèque dans le journal Le Temps, concluant à l’arriération du peuple russe, à la perfidie et à la cruauté «typiquement russes» – ces jugements faisant écho à une russophobie européenne de longue date, sans parler des Américains rêvant aujourd’hui encore de faire la peau à l’ours russe. Or, le penser reviendrait, à mes yeux, à faire des Suisses un peuple de receleurs, formule aussi débile que celles qui font d’Israël un «peuple élu» ou de la Pologne le «Christ des nations»…

Alors «Que faire?», pour reprendre le titre d’un livre «culte» de la jeunesse révolutionnaire russe du début du XXème siècle, signé par un idéaliste socialisant du nom de Tchernychevski, lequel connut aussi les cachots de la forteresse Pierre-et-Paul.

Ma réponse viendra, paisible, de la littérature russe elle-même. Je la tire de la lecture des récits d’Anton Pavlovitch Tchekhov, qui rêvait de soigner la Russie en médecin dont on ne sait pas assez qu’il finança la construction de nombreuses écoles. Je la tire de la lecture d’Une rue à Moscou de Michel Ossorguine, merveilleuse et tendre fresque humaine, sur fond de tragédie atroce. Je la tire de l’invitation à la paresse orientale de mon cher Oblomov, allongé sur son canapé et tirant la langue aux agités de toute espèce. Je la tire enfin de la sagesse du vieil Ikonnikov, personnage de Vassili Grossman en son admirable Vie et destin, dont la première édition en notre langue parut à Lausanne.

Dans l’histoire du bien qu’il a griffonnée sur ses feuillets, le vieil Ikonnikov, après avoir remarqué que même Hérode ne versait pas le sang au nom du mal, mais «pour son bien à lui», constate que la doctrine de paix et d’amour du Christ aura coûté, à travers les siècles, «plus de souffrances que les crimes des brigands et des criminels faisant le mal pour le mal». Il n’en rejette pas pour autant le message évangélique mais oppose, au «grand bien si terrible» des nations et des églises, des factions et des sectes, la bonté privée, sans témoins, la «petite bonté sans idéologie, la bonté sans pensée que j’ai constatée pour ma part chez mon père et ma mère. C’est la bonté d’une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c’est la bonté d’un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d’un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. (…) En ces temps terribles où la démence règne au nom de la gloire des Etats et du bien universel, en ce temps où les hommes ne ressemblent plus à des hommes, où ils ne font que s’agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu»…

«Voyages en Russie absolutiste. Vie et mort de quatre opposants», Jil Silberstein, Editions Noir sur Blanc, 850 pages.

À lire aussi