Soignera-t-on un jour grâce au LSD et aux champignons hallucinogènes?

Des Psilocybe mexicana photographiés à Guadalajara, Jalisco, Mexique. – © Alan Rockefeller / Wikimedia Commons / Mushroom Observer – DR

Vincent Verroust, Chercheur associé à l’Institut des humanités en médecine (Lausanne), doctorant en histoire des sciences à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris), centre Alexandre-Koyré (EHESS-CNRS-MNHN), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Cet article a été co-écrit avec Bertrand Lebeau Leibovici, médecin addictologue à l’hôpital Saint-Antoine (Paris) et à l’hôpital Paul Brousse (Villejuif).

L’ouvrage How to change your mind (traduit en français sous le titre Voyage aux confins de l’esprit) de Michael Pollan, professeur de journalisme à l’université californienne de Berkeley, raconte l’aventure des quelques équipes de scientifiques qui ont commencé à évaluer le potentiel thérapeutique des substances psychotropes dites «psychédéliques» dans les années 1950-1960. Dans ce livre, qui a contribué à médiatiser ces recherches dans le monde anglo-saxon, Michael Pollan n’hésite pas à à s’impliquer dans l’enquête, en témoignant de ses propres trips. Il suit en cela l’une des règles du «Nouveau journalisme» édictée par l’écrivain et journaliste Tom Wolfe, auteur en 1968 d’un ouvrage culte sur les substances psychédéliques, Acid Test.

Mais la comparaison s’arrête là: alors que Tom Wolfe narrait la découverte de l’usage du LSD en dehors du cadre médical par la jeunesse états-unienne dans les années 1960, Michael Pollan met à contribution son expertise de journaliste scientifique pour raconter l’histoire du point de vue des scientifiques qui travaillent dans le contexte très encadré de la recherche médicale.

D’où proviennent ces produits? Ont-ils des vertus thérapeutiques? Pourquoi les recherches sur les substances psychédéliques ont-elles été abandonnées pendant près de 30 ans, jusqu’à leur redécouverte à partir du milieu des années 90? Retour sur ces questions clés, alors qu’on observe un certain regain d’intérêt pour le potentiel médical des produits psychédéliques.

De l’ergot de seigle au LSD

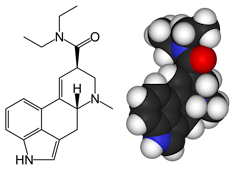

Michael Pollan fait commencer son récit en 1943, l’année où le chimiste suisse Albert Hofmann, qui travaille pour la firme pharmaceutique Sandoz, prend involontairement du Lysergic Säure Diethylamid (diéthylamide de l’acide lysergique). Il avait synthétisé cette substance alors qu’il travaillait sur un alcaloïde de l’ergot du seigle (Claviceps purpurea), un champignon parasite pouvant être à l’origine de graves intoxications, autrefois appelées «feu de Saint Antoine» ou «mal des ardents».

Après avoir absorbé par mégarde sa nouvelle substance, peut-être en se frottant les yeux, Albert Hofmann réalise qu’elle modifie profondément le fonctionnement de son cerveau, pendant plusieurs heures. Il décrit un état onirique, des visions kaléidoscopiques et colorées. Afin de vérifier, il prend à nouveau une dose qu’il pensait – à tort – petite, le 19 avril 1943, volontairement cette fois. Il en ressent rapidement les effets, qu’il décrira dans son ouvrage LSD, mon enfant terrible: troubles visuels, angoisse, peur de mourir ou d’être devenu fou… Avant de profiter d’un «sentiment de bonheur» et «du spectacle inouï de formes et de couleurs», d’images multicolores et kaléidoscopiques.

Suite à cette découverte, la firme Sandoz décide de mettre la molécule à la disposition des chercheurs afin d’en explorer le potentiel thérapeutique. Fait singulier dans l’histoire du médicament, Sandoz suggère même aux médecins de tester la substance sur eux-mêmes, pour en constater les effets, qui se traduisent notamment par une intensification de toutes les perceptions sensorielles: les couleurs sont perçues comme plus brillantes, les nuances sont plus subtiles, les perspectives et les distances se déforment, les sons deviennent plus précis et plus difficiles à localiser, la notion du temps change…

Des champignons magiques à la psilocybine

L’histoire de la psilocybine débute quant à elle quelques années plus tard, grâce à Robert Gordon Wasson et Valentina Pavlovna Wasson, un couple d’ethnologues états-unien. Au début des années 1950, ces fondateurs de l’«ethnomycologie», la discipline qui étudie la place des champignons dans les différentes sociétés humaines, redécouvrent au Mexique les champignons divinatoires. Ces derniers sont à l’époque toujours utilisés par quelques peuples amérindiens isolés.

Les époux Wasson collectent notamment auprès d’eux le Psilocybe mexicana, dont la consommation se traduit par une ivresse avec relaxation corporelle, des troubles psychiques tels que rires inexpliqués ou modifications des sensations et des perceptions (les formes et les couleurs des objets sont par exemple altérées), une désorientation temporelle et spatiale. Cette augmentation du pouvoir perceptif, dont les effets durent plusieurs heures, provoque une attitude contemplative. L’humeur est, dans la majorité des cas, euphorique, même si certaines personnes peuvent ressentir des bouffées d’angoisse ou des attaques de panique transitoires.

Ces effets sont notamment dus à un principe actif appelé psilocybine. Celui-ci sera isolé par Albert Hofmann, encore lui, grâce au concours de Roger Heim, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. Profitons de l’occasion pour rendre justice à ce dernier pour le rôle crucial qu’il a joué dans l’histoire des champignons à psilocybine. Ami des époux Wasson, Roger Heim fut impliqué dès le départ dans la redécouverte des champignons divinatoires utilisés par les Amérindiens du Mexique.

Cet éminent biologiste, spécialiste des champignons, fut notamment le premier à en réussir la culture en laboratoire, permettant ainsi la découverte de la psilocybine et de la psilocine. Ces deux molécules auraient peut-être même pu être été identifiées au Muséum à Paris et non chez Sandoz à Bâle: Roger Heim avait en effet confié à son collègue le chimiste Marcel Frèrejacque un flacon d’extrait de champignons hallucinogènes pour qu’il en identifie les principes actifs. Mais, occupé à d’autres recherches, Marcel Frèrejacque avait négligé le flacon, le laissant sur un coin de sa paillasse de laboratoire, jusqu’au jour où il le fit accidentellement tomber sur le carrelage…

Fâché, Roger Heim envoya d’autres champignons issus de ses cultures parisiennes au laboratoire Sandoz à Bâle.

Premières recherches thérapeutiques

A partir des années 1950 et 1960, les scientifiques commencent à explorer le potentiel de ces substances nouvellement découvertes, en particulier aux États-Unis. Ils testent notamment leurs effets sur la dépression, l’anxiété, l’alcoolisme, les troubles obsessionnels compulsifs, ou encore les soins palliatifs, avec l’espoir d’en faire des médicaments.

Ces pionniers découvrent notamment que l’état d’esprit de la personne et les conditions extérieures jouent un rôle majeur dans le déroulement de la séance. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, les chambres d’hôpital dans lesquelles se déroulent les essais sont aménagées en des lieux chaleureux.

Les chercheurs découvrent aussi le rôle essentiel que jouent les «guides», autrement dit des personnes habituées de ces substances, qui ne vont pas quitter le sujet durant son voyage intérieur. Comme l’écrit Michael Pollan dans Voyage aux confins de l’esprit: «A bien des égards, la thérapie psychédélique semblait davantage relever du chamanisme (…) que de la médecine moderne».

A l’époque, la France n’est pas en reste. Dès 1956, Roger Heim avait informé l’Académie des sciences de la découverte d’espèces de champignons hallucinogènes utilisés dans les rites divinatoires des Amérindiens Mazatèques. Il la tenait régulièrement au courant de l’avancée des investigations, tant au niveau mycologique qu’ethnologique, chimique et, bien sûr, psychiatrique.

C’est justement en France qu’eurent lieu les premiers essais cliniques avec la psilocybine, menés dès 1958 à l’hôpital Sainte-Anne par le professeur Jean Delay et quelques-uns de ses élèves. Ils obtinrent parfois des résultats spectaculaires, comme dans le cas de cette personne catatonique chez qui est apparue «la possibilité d’un contact», ou encore celui de cette jeune femme internée pour anorexie, dépression et trouble compulsif de l’alimentation, qui repartit de l’hôpital après deux injections de psilocybine, d’une «efficacité thérapeutique incontestable».

Un petit groupe de convaincus

Il est deux aspects de la prise de produits psychédéliques dont les chercheurs américains qui s’aventuraient sur la piste de ces explorations préféraient ne parler qu’entre eux.

Le premier est que l’intérêt de ces substances dépasse largement le cadre thérapeutique. Certains de ces expérimentateurs étaient même convaincus que, utilisées de façon appropriée, avec un accompagnement et dans un contexte adéquat, ces substances pouvaient être également profitables à toute personne saine de corps et d’esprit.

Le second aspect qu’ils ont découvert durant leurs recherches est plus «embarrassant» encore: avec des doses importantes (prises dans le cadre de recherches cliniques bien encadrées), les chercheurs qui expérimentaient ces substances ont découvert qu’il est possible de vivre une expérience mystique. Sentiment océanique, absorption dans un «grand tout», sensation de caractère «sacré» du moment, transcendance du temps et de l’espace ordinaires, unité et beauté du monde, ineffabilité de l’expérience… Ils en ressortaient souvent profondément transformés.

Comment, dès lors, concilier science, spiritualité et politique? Ce petit groupe de chercheurs était persuadé qu’en avançant prudemment, il était possible de convaincre les élites du pays de l’intérêt des produits psychédéliques. Ils espéraient qu’une fois cette étape franchie, toute la société américaine pourrait s’embarquer dans cette passionnante aventure. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi.

Le déclin de la recherche

C’est par l’un des membres de ce petit groupe de personnes que le scandale arriva. Jusqu’alors respectable enseignant-chercheur en psychologie à Harvard, Timothy Leary «vend la mèche». Il ameute les médias, explique que le LSD va provoquer une révolution en Amérique, fait l’apologie de l’extase chimiquement induite. Et distribue du LSD à ses étudiants…

Il serait néanmoins sans doute injuste de lui faire porter l’entière responsabilité du déclin des recherches sur les substances psychédéliques aux Etats-Unis, d’autant plus que ces dernières semblent surtout avoir cessé à cause des amendements Kefauver-Harris de 1962. Ces lois ont instauré des normes strictes pour l’évaluation de l’efficacité des médicaments suite au scandale de la thalidomide, normes que les recherches sur les psychédéliques ont eu du mal à respecter, en raison de la nature peu orthodoxe du traitement.

Toujours est-il que les crédits de recherche sur les produits psychédéliques ne sont pas reconduits. Les 70 programmes de recherche s’arrêtent donc les uns après les autres. D’innombrables légendes urbaines sur le LSD, toutes plus terrifiantes les unes que les autres, commencent aussi à s’étaler dans la presse, en raison de «bad trips» qui surviendraient en cas de prise mal encadrée (Albert Hofmann déplorait d’ailleurs l’usage du LSD hors de tout cadre).

Résultat: malgré la publication de plus de mille articles scientifiques et l’organisation de six congrès internationaux entre 1950 et 1965, la recherche scientifique sur ces substances disparaît alors des radars. Pendant plus de trente ans, ce sera comme si elle n’avait jamais existé. Certains de ses pionniers étaient toutefois encore en vie, et ils se souvenaient.

Vint le moment de la renaissance: à partir du milieu des années 1990, quelques études furent de nouveau autorisées. Une nouvelle génération de chercheurs était prête à reprendre le flambeau, selon les mots de l’un d’entre eux, le professeur Charles Grob, du Harbor–UCLA Medical Center.

Regain d’intérêt et nouveaux résultats

Les travaux actuels suivent les mêmes pistes que celles qui avaient commencé à être explorées dans les années 1960. Ils sont cependant désormais menés avec une rigueur conforme aux exigences contemporaines en matière de recherche clinique et obéissent, autant qu’il est possible, à la méthodologie du «double aveugle versus placebo».

Des études ont par exemple porté sur des patients atteints de cancer qui devaient affronter la fin de leur vie. Un ou plusieurs voyages sous psilocybine leur ont permis de modifier radicalement leur rapport à la mort, de l’accueillir sans frayeur et de mieux profiter du temps qui leur restait à vivre. L’utilisation de la psilocybine dans la dépression ou pour arrêter le tabac ou l’alcool a obtenu des résultats plus qu’encourageants, même si peu d’équipes sont engagées dans cette voie.

Les recherches ont notamment révélé que le LSD et la psilocybine, les substances psychédéliques majoritairement utilisées dans les essais cliniques, agissent principalement dans le cerveau sur le même récepteur de la sérotonine (le récepteur 5-HT2A). C’est aussi sur le système sérotoninergique qu’agissent les antidépresseurs les plus prescrits actuellement, bien que leur effet ne soit bien évidemment pas le même.

Une législation inadaptée

Quels que soient l’enthousiasme et les espoirs que l’on peut raisonnablement fonder sur ces travaux, les recherches dans le domaine des substances psychédéliques se heurtent à un obstacle majeur: une législation inadaptée.

Le régime global de prohibition des plantes et substances psychoactives actuel repose sur trois conventions signées par la quasi-totalité des pays. Celle dite « unique » de 1961 sur les stupéfiants, celle de 1971 sur les substances psychotropes, celle enfin de 1988 contre le trafic illicite. Or, dans la convention de 1971, les psychédéliques sont classés comme drogues dangereuses sans intérêt thérapeutique. Ce classement, qui ne tient pas compte des résultats scientifiques récents, constitue un obstacle redoutable au développement des recherches.

Les lois actuelles continuent à entraver les recherches concernant des substances « sans dangers physiologiques et très faiblement addictives » comme le notait en 2015 la réputée revue scientifique médicale The Lancet. Non seulement les chercheurs se heurtent-ils à de fastidieuses demandes d’autorisations dès lors qu’ils souhaitent travailler sur ces substances, mais qui plus est, lorsqu’un produit est classé en «stupéfiant», on constate une réticence des médecins à l’étudier ou à le prescrire.

Et ce, alors même que la loi permet la production et la vente de produits psychoactifs dangereux pour la santé et addictogènes, tels que l’alcool ou de tabac…

Et demain ?

Les substances psychédéliques issus des champignons, des cactus et d’autres plantes à fleurs sont connues depuis des centaines voire des milliers d’années sur le continent américain. Ayons une pensée pour les descendants des peuples colonisés qui, pour certains, les utilisaient depuis des temps immémoriaux, avant de se voir dépossédés, par la loi, de leur droit à disposer d’eux-mêmes. Voici peut-être un autre rôle pour les produits psychédéliques : transformer profondément les rapports sociaux.

Un rêve? Peut-être. Mais figurez-vous que les patients récemment traités pour dépression résistante avec la psilocybine au prestigieux Imperial College de Londres semblent avoir connu une modification dans leurs opinions politiques à travers l’expérience psychédélique: après leur traitement, ils auraient fait montre d’un moindre goût pour les doctrines autoritaristes et auraient développé un sentiment accru connexion à la nature…

Certes, l’échantillon de patients sur lequel ont porté ces travaux est trop petit (12 personnes seulement) pour que l’on puisse raisonnablement considérer que cette observation constitue une preuve expérimentale robuste. Cependant, d’autres études suggèrent également une tendance, chez les usagers de produits psychédéliques, à adopter un mode de vie plus écologique.

Ces pistes s’ajoutent aux nombreuses autres qui restent encore à explorer. Reste maintenant à espérer qu’une jeune génération de scientifiques reprenne le flambeau allumé en France par Roger Heim, Jean Delay et d’autres, en participant à l’aventure enthousiasmante de la recherche sur ces substances. Cela impliquera non seulement des changements au niveau politique, mais aussi culturel, pour que la perception des produits psychédéliques se modifie. La route est encore longue. Elle commence peut-être par un voyage intérieur…![]()

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi