Hahnemann, père de l’homéopathie: médecin de génie ou illuminé?

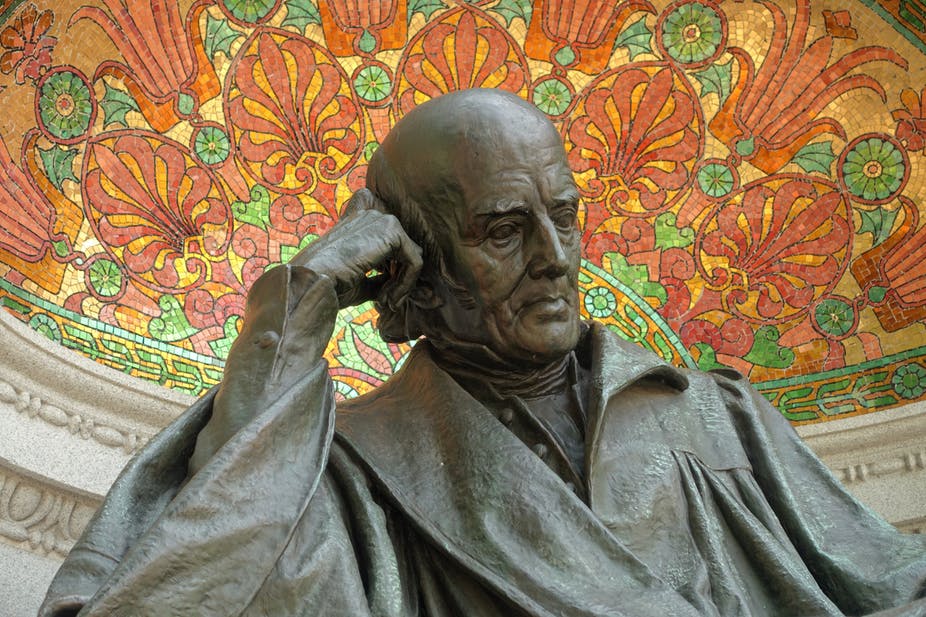

Le mémorial Samuel Hahnemann à Washington.

– © D.C. Daderot/Wikimedia

Céline Couteau et Laurence Coiffard The Conversation texte

Diana-Alice Ramsauer Bon pour la tête adaptation vidéo

L’homéopathie, aimée des Français, est pourtant largement critiquée par les scientifiques. En début octobre, le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes (EASAC), regroupant 27 pays, dont la France, l’a encore brocardée. Mais cela n’empêche pas de s’intéresser au sujet, et notamment à Samuel Hahnemann qui, d’une certaine manière l’a inventée, même si le concept d’homéopathie existait déjà dans l’Antiquité, puisqu’Aristote (380 av. J.-C.) utilisait le terme en lui donnant le sens d’état d’une âme qui sent d’une façon semblable à la façon de sentir d’une autre âme et qui, par cela, est plus disposée pour la véritable amitié. D’autres auteurs ont également abordé le sujet comme Hippocrate (460 av. J.-C.) ou Démocrite (470 av. J.-C.).

Pour visionner l’histoire de l’homéopathie autrement. © Bon pour la tête

Les tribulations d’un médecin du XVIIIe siècle

Samuel Hahnemann naît le 10 avril 1755 à Meissen, petite ville allemande, dans une famille éloignée de la médecine (son père est peintre sur porcelaine à la Manufacture royale de cette ville). Très précocement, il est identifié comme un élève brillant. A 20 ans, il entre à l’université pour y suivre des études de médecine. Il soutiendra sa thèse le 10 août 1779 sur les «Considérations sur les causes et les traitements des états spasmodiques». A cette époque, il ne remet nullement en cause les pratiques de son temps et la manière dont il traite le sujet de sa thèse n’a rien de révolutionnaire!

Samuel Christian Hahnemann 1755–1843. © Wikimedia

Samuel Christian Hahnemann 1755–1843. © Wikimedia

En 1783, Hahnemann s’initie à la galénique dans l’officine du pharmacien Haseler (il s’en souviendra et cela lui permettra par la suite de fabriquer lui-même ses «petites pilules»). En 1789, il commence des études de chimie à Dresde où il fait la connaissance de Lavoisier. Outre ses activités médicales, Hahnemann fait beaucoup de traductions et en 1790, il s’intéresse au «Traité de matière médicale» écrit par un médecin écossais, William Cullen, car il est tout de même déçu par les pratiques thérapeutiques de son temps qui, il faut bien le reconnaître, restent assez limitées.

De fortes doses de quinquina

Dans cet ouvrage, Cullen propose d’utiliser l’écorce de quinquina pour traiter certaines fièvres et Hahnemann remarque alors une coïncidence entre la toxicologie du quinquina et ses propriétés antipyrétiques. De ce fait, il décide d’administrer à des sujets sains ainsi qu’à lui-même de fortes doses de quinquina. Ceci constitue la première expérience pathogénétique. Hahnemann observa que l’administration de quinquina à des sujets sains provoquait des accès fébriles, comparables à ceux de la fièvre quarte. C’est donc vers 1796 que l’on peut situer la naissance de l’homéopathie (du grec ομοιοξ, semblable et παθη, maladie, souffrance), puisque, cette année-là, Hahnemann publie «Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus curatives des substances médicinales».

Il expérimente alors 18 drogues dont une majorité d’origine végétale : camomille, arnique, anémone pulsatile, ciguë, coque du Levant, douce-amère, belladone, jusquiame, aconit, ipéca, opium, sumac vénéneux, plomb, arsenic, mercure. Le premier principe de l’homéopathie est posé; c’est le principe ou loi de similitude ou encore loi d’analogie:

Les semblables sont guéris par les semblables

Similia similibus curentur

selon la formule d’Hahnemann qui donnait la définition suivante de ce principe: «On doit rechercher des remèdes qui provoquent ordinairement dans l’organisme humain une maladie analogue et le plus analogue possible.»

Quantités infinitésimales

En 1810, Hahnemann publie son ouvrage majeur «L’Organon de l’Art de guérir». Il y donne une définition de l’homéopathie:

«La méthode homéopathique est celle qui, calculant bien la dose, emploie contre l’ensemble des symptômes d’une maladie naturelle, un remède capable de provoquer chez l’homme bien portant des symptômes aussi semblables que possible à ceux que l’on observe chez le malade.»

L’Organon sera suivi en 1825 du «Traité des maladies chroniques», ouvrage dans lequel il définit la deuxième loi de l’homéopathie: la loi d’infinitésimalité. En effet, au cours de ses expérimentations, Hahnemann avait constaté que se manifestait, dans un premier temps, une aggravation de la maladie ou du symptôme à traiter. Pour pallier cet inconvénient, il envisagea une procédure galénique qui consistait à diluer la drogue («atténuation des médicaments») d’une manière décimale (DH pour décimale hahnemanienne) ou centésimale (CH pour centésimale hahnemanienne) et c’est ainsi qu’il atteignit rapidement le niveau infinitésimal.

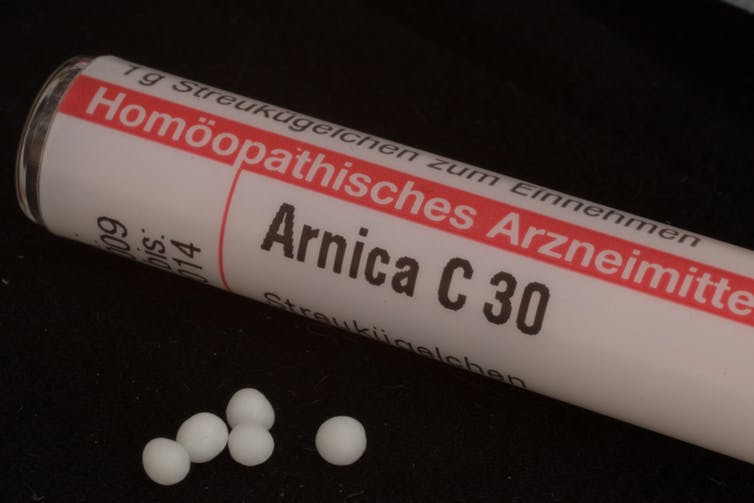

Et c’est précisément là que l’on doit parler science: entre la 11e et la 12e CH, il n’y a plus de molécules de la substance de départ dans la préparation car on a dépassé le nombre d’Avogadro, soit 6,023 x 1023. Si l’on analyse, avec les moyens analytiques à notre disposition aujourd’hui, des granules ou des globules d’Arnica 30 CH, on n’identifiera et on ne pourra doser que… du sucre!

Grains de sucre. © The3cats/Pixabay

Grains de sucre. © The3cats/Pixabay

Benveniste à la rescousse

Rien ne prédestinait le médecin et immunologiste français, découvreur du PAF-Acether qu’était Jacques Benveniste, à s’engager sur la voie hasardeuse de la recherche d’explications scientifiques à l’homéopathie. En 1973, il entame une carrière à l’Inserm dont il dirigera plusieurs unités de recherche. De 1981 à 1983, il est le conseiller de Jean‑Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche. Tout bascule en 1984, quand il commence à travailler, sous contrat, avec les laboratoires Boiron. Il publie un fameux article dans le numéro 333 de la revue Nature sur la «dégranulation de basophiles par de hautes dilutions d’IgE». Celui-ci déclenche de vives réactions dans la communauté scientifique internationale et rapidement il devient évident que les résultats ainsi publiés sont totalement fantaisistes et ne peuvent absolument être reproduits!

Benveniste s’entête. Il devient même lyrique pour évoquer ses travaux sur la «Mémoire de l’eau» comme, par exemple, dans Le Monde du 30 juin 1988:

«Les résultats de notre recherche imposent à tous, et surtout à la communauté scientifique, un considérable effort d’adaptation. Il s’agit d’entrer dans un autre monde conceptuel. Le changement de mode de pensée n’est pas moins grand que lorsqu’on est passé avec la Terre de la platitude à la rotondité. (…) Les études que nous présentons montrent l’existence d’un effet de type moléculaire spécifique en l’absence de molécule. (…) On comprend dès lors les réticences, voire l’agressivité, au nom de la déesse Raison, des adversaires de ce type d’expériences».

Qu’en penser aujourd’hui?

A la question évoquée dans le titre, la réponse s’impose d’elle-même. Ne perdons pas de vue que l’ANSM a rappelé l’an dernier qu’aucun médicament homéopathique «ne peut être considéré comme un vaccin». Une précision utile dans le contexte actuel quand on sait qu’un enfant de sept ans est décédé, en Italie, des suites d’une otite. Il n’avait été traité que par homéopathie, alors que son état de santé s’était aggravé…

Sur The Conversation: «Samuel Hahnemann, père de l’homéopathie: médecin de génie ou illuminé?»

À lire aussi