Le vin, repère pour les soldats français de la Première Guerre mondiale

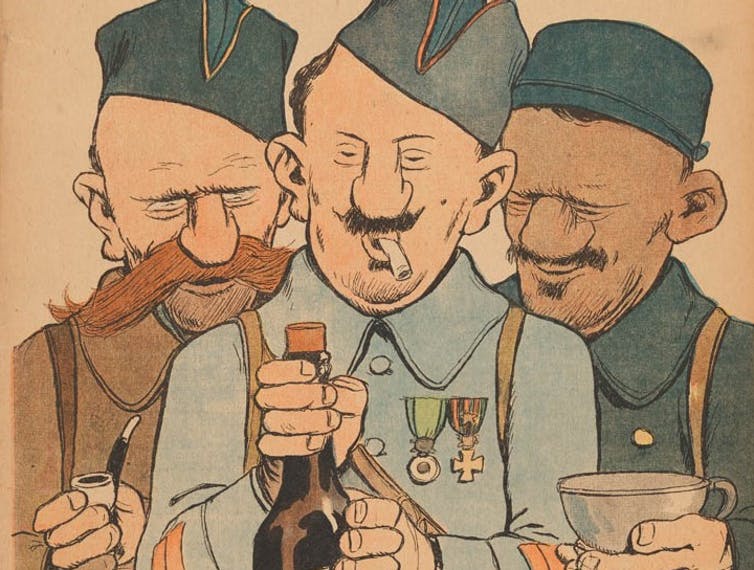

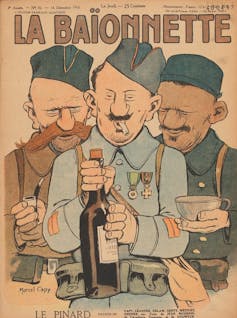

Une du journal La Baïonnette, numéro du 14 décembre 1916. – © DR

Sébastien Durand, Historien, chargé de cours à l’Université Bordeaux Montaigne

Les circonstances de la guerre sont particulièrement propices à l’utilisation du vin […]. Il exalte les qualités de notre race, la bonne humeur, la ténacité, le courage.»

Ainsi s’exprime, en novembre 1914, le docteur Eugène Rousseaux, alors directeur de la Station œnologique de l’Yonne. De tels propos ne peuvent être compris, sans avoir à l’esprit que, contrairement à l’alcool industriel distillé, condamné pour ses effets néfastes et associé aux productions allemandes, le vin est considéré à cette époque comme une «boisson hygiénique», un aliment aux vertus caloriques et microbicides et même comme un rempart contre… l’alcoolisme.

Une du journal La Baïonnette, numéro du 14 décembre 1916

En fait, ils soulignent en creux un aspect fondamental: à la veille du conflit, les boissons alcoolisées, le vin tout spécialement (150 litres consommés par habitant et par an en 1900!), imprègnent en profondeur la France, son corps social autant que son tissu économique. De telles considérations, faisant de la France «le pays du boire», ne peuvent qu’impacter les stratégies militaires, dès lors que se pose avec acuité la question du ravitaillement en vins et alcools des combattants. Comme l’ont déjà montré Stéphane Le Bras, Christophe Lucand et Charles Ridel, le vin fait l’objet d’une attention soutenue et régulière de la part de la gouvernance et de l’intendance militaires françaises.

Pour preuve, les 3 à 3,5 millions de poilus reçoivent gratuitement dans leur rationnement quotidien un quart de vin (25 cl) dès 1914, puis deux quarts en 1916, avant d’atteindre trois quarts deux ans plus tard. L’eau-de-vie est également fournie, à hauteur d’un seizième de litre. La bière est aussi acheminée jusqu’au front, mais plus difficilement il est vrai (les Belges sont bien mieux approvisionnées!). À rebours, l’absinthe est proscrite en 1915.

Un tel approvisionnement nécessite un effort tout à fait considérable de la part de l’armée, qui devient un gestionnaire logisticien d’envergure. Les moyens de transport intégrés à l’effort de guerre (véhicules, transports ferroviaires par wagons-foudres, navires spécialisés dits «cargos-pinardiers» reliés au marché algérien) côtoient des structures d’entreposage impressionnantes, notamment les stations-magasins aménagées dans les gares, transformées près des zones de combat en centres de stockage et de tri. Soutenir le moral des troupes et garantir la solidité du front sont à ce prix.

La qualité du vin n’est cependant pas au rendez-vous. Pour reprendre les mots de C. Lucand:

«Il s’agit d’un vin rouge de qualité très médiocre, tantôt âpre, rêche, raboteux, tantôt aigrelet, acerbe, piquant. Le pinard mouillé, frelaté, bromuré, trafiqué, empesté est un gros vin rude, bourru, sans distinction, couramment coupé […].»

Les soldats, faute de mieux, s’en accommodent: il n’est pas rare de les entendre répéter un air rendu célèbre par le chanteur comique (Charles-Joseph Pasquier, dit Bach), incorporé au 140e régiment d’infanterie de ligne: «Le pinard c’est de la vinasse. Ça réchauffe là oùsque ça passe. Vas-y, Bidasse, remplis mon quart. Vive le pinard, vive le pinard! ».

L’essentiel est sans doute ailleurs. Les vins et alcools balisent désormais l’horizon mental et l’univers quotidien des combattants. Ils représentent ainsi un élément important et jusque-là mésestimé d’un dialogue tantôt fécond, tantôt heurté entre les soldats, les officiers et les généraux. Ces derniers, dans une logique de don et de contre-don, n’hésitent pas à récompenser ceux qui ont vaillamment combattu par une augmentation de leur rationnement. Ils disposent, à ce titre, d’une réelle latitude, celle de pouvoir stocker puis redistribuer selon leur volonté d’importantes quantités d’alcool. Parfois veillent-ils même à une alcoolisation des troupes avant l’assaut, afin de donner – par une annihilation des esprits – de la force pour se battre, de la force pour tuer.

En outre, la pratique des soldats s’approvisionnant sur leurs fonds propres, grâce à leur solde, auprès des cantines, des débits de boisson et des mercantis, s’effectue très souvent sans aucun contrôle. Du moins dans un premier temps. Selon Jules Isaac, dans une lettre datée du 5 septembre 1915, «la chasse au pinard est depuis le début de la guerre la principale occupation des poilus […] et ils n’en ont jamais assez.» Les experts et les hiérarques militaires, bien que responsables au premier chef de la situation, s’en inquiètent, modérément depuis 1915, plus sérieusement l’année suivante. À l’instar de Pétain qui, à Verdun, s’interroge sur les désordres éventuels provoqués par l’alcoolisation des troupes. Le rôle de cette dernière dans le déclenchement des mutineries de 1917 se pose ici: sont-elles déclenchées par une consommation excessive, désinhibant les soldats, et/ou par une insuffisance des approvisionnements? Les historien·ne·s sont très partagé·e·s sur le sujet.

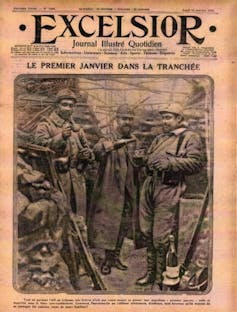

Une du journal l’Excelsior, numéro du 13 janvier 1916

Un point fait consensus: les soldats ont besoin de l’alcool. L’ivresse des combattants est-elle généralisée? Sans doute pas. Mais il s’agit d’un adjuvant irremplaçable, bien qu’artificiel, pour supporter la pression, l’ennui, l’éloignement, la perte des camarades. Quel soulagement pour le soldat de recevoir un colis de sa famille contenant une fiole de son alcool préféré, à l’exemple des Antillais recevant une petite quantité de rhum accompagnée de denrées coloniales! Quel plaisir de bénéficier pour le Nouvel An ou le 14 juillet des «rations de fête», sous la forme de vins et d’alcools de qualité de leur région d’origine! Ces dons ciblés de négociants de tout le pays (bordelais, charentais, champenois, bourguignons, languedociens) sont habilement exploités par la propagande.

Les alcools tissent de solides liens de fraternité et de solidarité. Associés à des moments festifs ou adossés à des pratiques cohésives (entrée dans une escouade, retour de permission, célébration d’une promotion), ils favorisent l’esprit de corps et participent à la construction d’une communauté combattante et d’une sociabilité masculine, toutes deux mises à mal par une guerre mécanique et industrielle, dont la brutalité oblitère la valeur de l’existence humaine.

Une économie et une société mobilisées à l’épreuve des pénuries

Approvisionner suffisamment et régulièrement les zones de combat, tout en veillant à maintenir les positions sur les marchés civils, tant en France qu’à l’étranger, est un véritable défi lancé aux viticulteur.trice.s, brasseur.euse.s et fabricante·e·s de liqueurs. Le challenge est relevé en 1914, grâce il est vrai à des récoltes et des stocks surabondants. La guerre purge les marchés. Mais les années qui suivent sont bien plus difficiles. Dans les vignobles, les récoltes de 1915, passant de 60 à 20 millions d’hectolitres, sont calamiteuses, péniblement compensées par l’achat de vins étrangers (espagnols, italiens, chiliens…). C’est alors que les ponctions militaires débutent. En Gironde, elles portent sur environ un tiers de la récolte en vins ordinaires, soit la même proportion relevée sur l’ensemble de la période et des territoires. Au total, les réquisitions portent sur une moyenne annuelle de 10 à 15 millions d’hectolitres de vins. Pour le rhum, le quota de 50% de la production réservée à l’intendance militaire est régulièrement dépassé.

La pénurie imprime sa marque sur les systèmes productifs. En métropole, la mobilisation massive des hommes, producteurs, distillateurs, techniciens et ouvriers agricoles, réduit drastiquement le nombre de bras disponibles. La crainte de ne pas mener à bien les travaux agricoles (récoltes) et techniques (conditionnements, distillations) est constante. Dans les Antilles, l’incorporation des Martiniquais est tardive et ne débute réellement qu’en 1916: à peine un tiers des effectifs mobilisables part sur le front, le reste étant déployé dans les exploitations sucrières et les rhumeries. Il faut s’adapter à cette saignée démographique: outre l’investissement remarquable des femmes, sont mobilisés des étrangers et des prisonniers de guerre. Dans le Languedoc, le travail des Espagnols et des Algériens donne un résultat à ce point médiocre que les exploitants préfèrent faire appel aux prisonniers! Des permissions sont également octroyées, mais elles sont loin d’être systématiques. Dans le pays charentais, par exemple, 15 à 20 jours sont accordés en faveur de soldats distillateurs, quand 3 à 4 mois sont demandés!

La pénurie est multiple. Les moyens de transport font défaut à leur tour. Les communications ferroviaires sont insuffisantes, en fréquence et en quantité de matériels disponibles. Les négociants de Cognac n’ont d’autres choix que de réutiliser les anciennes voies d’expédition par gabarre. Le verre, le sucre, le liège, le charbon pour les verreries, le bois pour les futailles manquent également: leur usage est d’abord militaire. Les alcools industriels sont orientés eux aussi prioritairement vers la satisfaction des besoins stratégiques des industries chimiques (explosifs) et mécaniques (lubrifiants). Dans ses colonnes, _Le Vigneron champenois _se fait régulièrement écho des inquiétudes des vigneron·ne·s, qui manquent cruellement de produits anticryptogamiques et phytosanitaires. À cause du rationnement et de l’inflation, les outils et produits nécessaires au sulfatage sont peu accessibles. La vigne souffre et la qualité des vins se pose. En Gironde, cette qualité oscille grandement d’une année sur l’autre. D’après le courtier bordelais Tastet-Lawton, les vins rouges sont «bons» en 1914, mais «très médiocres» en 1915. Les 1917 ne laissent pas un grand souvenir: «Année ordinaire; vins plutôt maigres, certains n’ont pas été soignés comme il convenait.»

Les vins et alcools, une trace sociale et une image mentale de la Grande Guerre

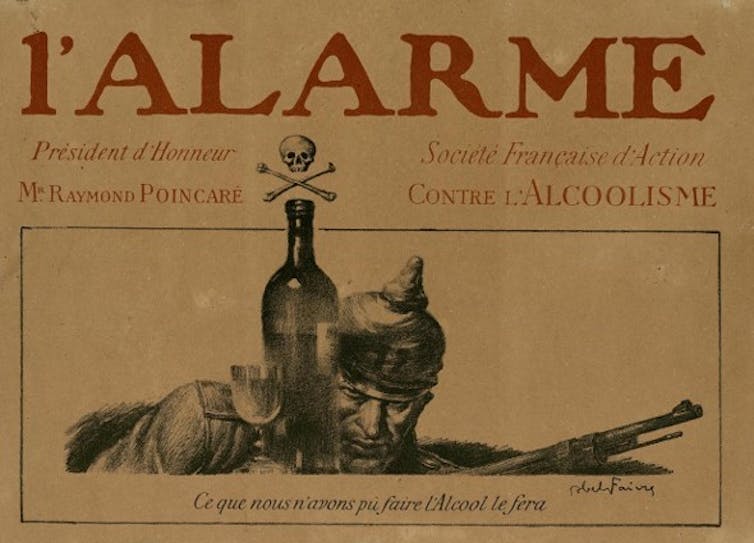

L’image du vin et des alcools se modifie-t-elle durant le conflit? Les historien·ne·s soulignent l’existence d’un paradoxe, surtout concernant le vin, dans la mesure où celui-ci apparaît pour certains comme un alcool dangereux et pour d’autres comme un produit hautement patriotique. À dire vrai, la seconde acception l’emporte sur la première. L’année 1916 marque bien un tournant relatif: l’alcool est présenté par d’aucuns comme «un ennemi de l’intérieur». La Société française d’action contre l’alcoolisme n’hésite pas, dans son bulletin L’Alarme, à associer les effets de l’alcool aux exactions allemandes et souhaite que les autorités françaises imitent les Russes qui ont interdit toute consommation dès 1914. Des mesures sont certes prises, mais elles sont tardives: une loi du 1ᵉʳ octobre 1917 renforce la répression contre l’ivresse. Les autorités restreignent alors les quantités de pinard achetées par les soldats chez les commerçants, mais les quantités tolérées demeurent importantes (pas plus de 10 litres!). Un chiffre impressionne: les débits de boisson en France, environ 480 000 en 1913, ne sont plus que 360 000 en 1918. Mais cette baisse est trompeuse, dans la mesure où les résultats de la réglementation, d’ailleurs mal ou peu appliquée, se combinent certainement ici aux conséquences de la délicate réinsertion dans le tissu commercial des hommes démobilisés.

Une d’un bulletin de L’Alarme, daté de 1916

Le «vinisme» est-il sur le point de remplacer l’absinthisme? La tempérance s’inscrit moins dans les actes que dans les discours, dont le contenu ne fait d’ailleurs pas consensus. Des professionnels, négociants et producteurs, s’émeuvent bien d’une possible «guerre contre les vins», mais l’opinion ne bascule pas, et pour plusieurs raisons. D’abord, les systèmes productifs des vins et alcools, entre ceux et celles qui les produisent puis en assurent le conditionnement, le transport et la vente, emploient des millions de personnes. Il n’est guère étonnant de voir des syndicats disposer de solides contacts auprès d’hommes politiques influents (notamment Édouard Barthe, Étienne Camuzet et Joseph Capus). Même originaires de régions concurrentes, les responsables professionnels et politiques savent se réunir pendant et après la guerre pour défendre des marchés jugés essentiels.

«Le vin de la revanche», Une du Petit Journal, numéro du 14 septembre 1919

Ensuite, les alcools fermentés jouissent toujours d’une bonne image, y compris auprès des généraux français. Dans leur grande majorité, malgré quelques inquiétudes formulées, ils rendent hommage au vin, qui prend les traits – pour reprendre les mots de Roland Barthes – d’une «boisson-totem». Pour le maréchal Joffre, lui-même fils de tonnelier, le vin est demeuré le fidèle compagnon du soldat; lui aussi a contribué à la victoire. La une du Petit Journal du 14 septembre 1919 n’est-il pas consacré au «vin de la revanche», instrument de glorification nationale contre le «phylloxera allemand»? Le «bon vin de 1919» a un arrière-goût fort agréable, celui de la victoire.

(…)

Vins et alcools pendant la Première Guerre mondiale, colloque tenu à Bordeaux les 2 et 3 octobre 2017 et organisé par le professeur Hubert Bonin. Publication en cours aux Éditions Féret

Retrouvez l’article original dans son intégralité sur The Conversation

À lire aussi